И Ряпасов - Неведомый город

- Название:Неведомый город

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Salamandra P.V.V

- Год:2014

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

И Ряпасов - Неведомый город краткое содержание

Эта книга — первое за 100 лет переиздание увлекательного фантастического романа «уральского Жюль Верна» И. Г. Ряпасова, вышедшего в 1914 г. под псевдонимом «И. де Рок». Герои романа этого талантливого и забытого писателя отправляются в Туркестан для разгадки таинственных шифрованных радиосигналов и оказываются в Гималаях, где находят скрытый от цивилизации город и одержимого ученого…

«Неведомый город» продолжает в серии «Polaris» ряд публикаций произведений, которые относятся к жанру «затерянных миров» — старому и вечно новому жанру фантастической и приключенческой литературы.

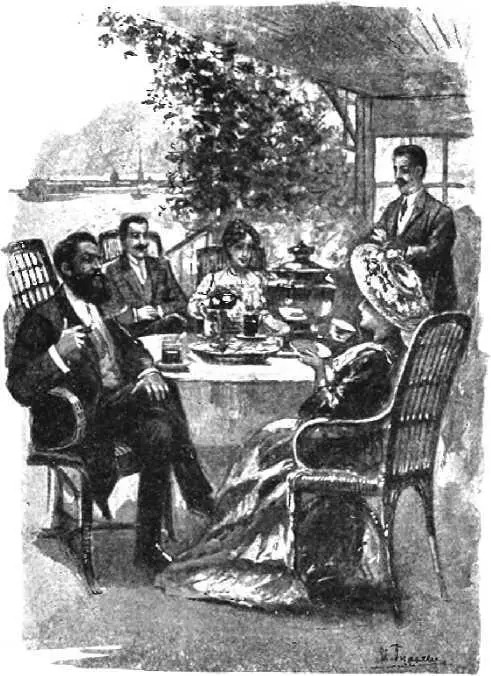

Роман И. Г. Ряпасова «Неведомый город» («Гроза мира») публикуется по изданию М. М. Стасюлевича (СПб., 1914) в новой орфографии, с исправлением ряда очевидных опечаток, устаревших особенностей орфографии и пунктуации и некоторых оборотов. За немногими исключениями, написание имен собственных и географических названий оставлено без изменений. Иллюстрации И. Гурьева взяты из издания 1914 г.

Статья И. Г. Халымбаджи (1933–1999) «…метил в русские Жюль Верны» была впервые опубликована в антологии «Поиск-92» (Екатеринбург, 1992).

Неведомый город - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сборы в путь были недолги. Мужчины взяли оружие и провизию, женщины самое необходимое из туалета и драгоценности.

— Как же останется это? — говорил доктор, указывая на аэроплан.

— Мы его уничтожим, — ответил инженер, стреляя из револьвера в механическую птицу. Через две минуты чудеснейшее из творений мистера Блома превратилось в прах.

— Мне жаль его, — проговорил инженер, отвертываясь, чтобы скрыть непрошеную слезу.

Ему никто не ответил. Все молча двинулись в путь.

Два дня шли путники по безводной пустыне без всяких приключений. На третий с запада показалось облако пыли.

— Хищные кочевники, — сказал Березин. — Приготовимся к бою.

Но то были не кочевники, а отряд русских солдат, направлявшихся в Яркенд.

Березин и его спутники были спасены.

Спустя два месяца в одном из предместий Петербурга мирно и счастливо проживали две семьи: одна — Николая Андреевича Березина, нашедшего в лице мисс Кэт тот женский идеал, к которому он стремился, другая — Ивана Михайловича Горнова, соединившегося неразрывными узами брака с веселой melle Софи. Доктор Руберг, так тесно связанный с обеими семьями, поселился вблизи друзей и являлся для них всегда желанным гостем.

Что же еще сказать? Читателя, вероятно, интересует вопрос об остальных действующих лицах нашего правдивого рассказа. Как отнесся к похищению внучки мистер Блом? Как живет Гобартон? Продолжает ли существовать неведомый город и грозит ли он из далеких азиатских дебрей нарушить спокойствие всего мира? — Все это такие вопросы, которые в настоящий момент неразрешимы. Но, может быть, когда-нибудь ответы на них читатели и получат.

Игорь Халымбаджа

«…МЕТИЛ В РУССКИЕ ЖЮЛЬ ВЕРНЫ»

Впервые об этом человеке я прочитал в середине бо-х годов, в свердловских газетах, в заметках, посвященных открытию первого в городе Клуба Любителей Фантастики. В этих крохотных заметочках среди мероприятий будущего Клуба упоминалось и сообщение «об уральском Жюль Верне — Деля-Роке». Правда, сообщения этого за полтора года функционирования того, первого, КЛФ так и не последовало. Только в 1969 году мне удалось совершенно случайно у одного из московских букинистов приобрести книгу И. Де-Рока «Гроза мира», и я понял, что это и есть сочинение «уральского Жюля Верна». Долго и тщетно я пытался расшифровать этот псевдоним — и Словарь псевдонимов И. Ф. Масанова, и картотека псевдонимов краеведческого отдела библиотеки им. В. Г. Белинского молчали о И. Де-Роке… И, наконец, мне попала на глаза заметка уральского краеведа Л. Хандросса в «Вечернем Свердловске» — «Материалы о “русском Жюль Верне”», из которой я узнал, что подлинная фамилия писателя была Ряпасов.

«Я… метил в русские Жюль Верны, — писал незадолго до своей смерти Иван Григорьевич Ряпасов брату Павлу, — однако судьба распорядилась иначе». Да, судьба никогда не была благосклонной к этому талантливому самородку из уральской рабочей семьи. Об этом поведали мне материалы, найденные в архивах.

Родился Иван Григорьевич Ряпасов 5 июня 1885 года (по старому стилю) в поселке стекольного завода, неподалеку от Красноуфимска. Отец его, Григорий Алексеевич, был мастером стекловарения. В семье росло шестеро детей, из которых Иван был самым младшим. Григорий Алексеевич, большой выдумщик, много лет изобретал вечный двигатель, «перпетуум мобиле». И маленький Ваня, мальчик наблюдательный и сообразительный, отыскав в чулане отцовские модели, крутил их, пытаясь запустить. Уже в пять лет он выучился у сестры Оли читать. По семейному преданию, на это ушло времени немного — пока закипал самовар. Чтение Иван полюбил невероятно, оно ему заменило все — детские игры, катание на коньках и лыжах, купание в речке. Ершовский «Конек-Горбунок», «Родное слово» К. Ушинского, «Дон Кихот», романы Жюля Верна…

В начальную школу Ваню приняли сразу во второй класс. Ходить пришлось далеко, за четыре километра, в деревню Савиновку. Еще три года Иван учился в трехклассном училище с педагогическим уклоном на миссионерском хуторе в Манчажском уезде.

В 1901 году шестнадцатилетний Иван Ряпасов стал работать в конторе стекольного завода. Проработал два года. Раздражал хозяин, самодурство которого породило немало анекдотов. И в августе 1903 года И. Ряпасов перешел на другой завод помощником машиниста. Проработал всего несколько месяцев. Он жаждал знаний, хотел учиться. Решил поступить в Екатеринбургское горное училище. «Зубрил катехизис между управлением и смазкой машин, учил грамматику, твердил походы Александра Македонского, подвиги Геракла…» (автобиографический рассказ «Пора», 1911 г.). В мае 1904 года Иван уволился с завода и успешно сдал экзамены в училище, но не полупил стипендии и вернулся домой, к родителям. Здесь подготовился к экзаменам на учителя начальной школы и осенью сдал их в Екатеринбургской мужской гимназии.

Однако работы по новой специальности найти не удалось. Помог знакомый журналист Соловьев (вскоре убитый черносотенцами во время погрома). В 1905 году при его содействии И. Ряпасова приняли в редакцию газеты «Урал» репортером. «Молодой и наивный, случайно попал в редакцию, — писал впоследствии Ряпасов. — Живая, волнующая жизнь репортера захватила». Платили негусто — всего по копейке за строчку (для сравнения, в «Уральской жизни» репортеры получали по две копейки за строчку). Работы было много — Ряпасов писал о митингах в революционные дни 1905–06 годов, о добыче меди, об изумрудных копях, о проекте соединения каналом Камы и Печоры, об орских золотых приисках, о погромах… Но примечательно, что первой публикацией И. Ряпасова была статья «Памяти Жюля Верна» («Урал», весна 1905). «Вечная беготня дала возможность столкнуться с неприглядной изнанкой жизни… Существовал впроголодь, при грошовом заработке» («Пора»).

В Екатеринбурге И. Ряпасов сдружился с литератором Иваном Флавиановичем Колотовкиным. Колотовкин служил в конторе компании Зингер, писал «между делом», за что и критиковал его И. Ряпасов. И еще — Ряпасову не нравились приземленные, сугубо бытовые темы рассказов И. Колотовкина. «Вы берете жизнь бедноты во всем ее неприглядном, голом виде… ну кому это интересно?», «Надо брать такие темы и сюжеты, в которых рассказывалось бы что-то новое, интересное, даже таинственное! — утверждал Ряпасов. — Это заинтересует всякого, даже полуграмотного!» И этому своему кредо Иван Григорьевич старался следовать всю жизнь. Доводы же И. Колотовкина были сугубо прагматичны: «Левин (издатель) не стал бы мне платить по две копейки за строчку, если бы мои рассказы не были интересны».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: