Мифы, предания и сказки Западной Полинезии

- Название:Мифы, предания и сказки Западной Полинезии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1986

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мифы, предания и сказки Западной Полинезии краткое содержание

Мифы, предания и сказки Западной Полинезии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Уже из беглого анализа фольклорных текстов видно, что для самоанского фольклора характерно наличие особенно большого числа сказок о духах природы, враждебных человеку; на Ниуэ довольно много сказок басенного типа; ротуманские сказания изобилуют сюжетами, связанными с конкретными местностями и их историей (по-видимому, относительно позднего происхождения). Обращает на себя внимание, например, то, что известно относительно мало самоанских преданий о мире умерших (особенно по сравнению с тонганским фольклором). Однако это, как и многое другое, может быть просто следствием того, что какие-то предания и мифы подобного рода были утрачены до появления на островах европейских миссионеров, начавших записывать самоанский фольклор. Кроме того, именно в представлениях о загробном мире, может быть, более ясно, чем в каких-то других, чувствуется различие между языческой и христианской мифологическими системами, и, возможно, первые миссионеры не фиксировали соответствующих текстов вполне сознательно.

В тонганском фольклоре по сравнению с фольклором других островов больше исторических преданий, которые нередко смыкаются с волшебно-героическими сказками. В этом отношении тонганский повествовательный фольклор может соперничать с гавайским (см. [11, раздел "Гавайи"]) или рапануйским [5]. Знакомство с историческими преданиями особенно ясно позволяет понять характернейшую черту полинезийских фольклорных памятников, о которой уже шла здесь речь, — неразграниченность мифологических жанров. Миф, как таковой, волшебная и бытовая сказка, героическое и историческое предание, анекдот, быличка — все эти жанры легко соединяются в рамках одного произведения. Синкретизм жанров, естественно, сказывается и на характеристиках самих персонажей, которые нередко совмещают черты героев мифа и предания, сказки и басни и т. д.

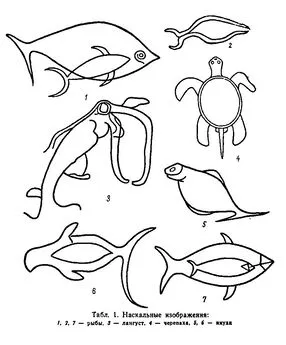

Не менее интересны, чем параллели между фольклором народов, о которых идет здесь речь, и те соответствия, которые можно усмотреть в фольклоре ближайших их соседей, и прежде всего в фиджийском. Наибольшее число параллелей фиджийским мотивам обнаруживается в самоанском и тонганском фольклоре, что отчасти объясняется не только тесными генетическими связями, но и интенсивными длительными контактами более позднего времени. Наибольшее число фиджийско-самоанских соответствий прослеживается в этиологических мифах, причем любопытно, что в фиджийских версиях прародиной описываемого животного, растения, явления или правила оказывается Самоа, а в самоанских — именно Фиджи (ср. мифы о происхождении свиней, кавы — № 27-30, 33). Фиджийско-тонганские параллели наиболее очевидны в разработке сказочных и сказочно-мифологических сюжетов ("дитя грома", "дитя радуги", рассказы о черепахе Сайгоне, ср. [11, № 150]). Подчас сюжет может быть универсальным или по крайней мере общеокеанийским (например, "дитя солнца", или "сын солнца"), но его фиджийская и тонганская трактовки совпадают почти во всех деталях.

Но каким бы представительным ни казался корпус имеющихся фольклорных текстов, каким бы подробным ни был анализ мифологии, следует помнить, что картина, которую нам дано восстановить, всегда останется неполной. Мы располагаем лишь некоторой частью фольклорных памятников этого региона, и даже то, что имеется, могло подвергнуться существенным изменениям и редукции. Все те рассказы, которые позволяют получить представление об отдельных фрагментах некогда единого полотна, сохранялись только в устной традиции. Записаны они были относительно поздно — во второй половине прошлого и в первой половине нашего века, и, какая бы роль ни отводилась в традиционном полинезийском обществе мнемоническим упражнениям, многое из фольклора оказалось непоправимо утраченным. Подчас это сильно чувствуется: то путается и рвется менявшийся от поколения к поколению рассказ, а сам рассказчик просит у слушателей прощения за возможные ошибки — ведь он из "нынешних", из молодых (№ 89), то называются древними, безнадежно далекими события конца XVIII-начала XIX в. (№ 4, 86, 99). Наконец, на исконно океанийские мотивы накладываются сюжеты Библии и европейских сказок [38] 38 Под влиянием христианизации в XIX в. на некоторых островах Океании возникли синкретические культы (наибольшую известность получил маорийский культ бога По); ассоциируемые с этими культами тексты подчас вводили в заблуждение первых фольклористов и этнографов.

. О некоторых мотивах и сюжетах, вообще не дошедших до нас в виде текстов, можно судить косвенно, по описаниям, оставленным миссионерами и учеными, торговцами и путешественниками, врачами и чиновниками, которые бывали и работали на островах в конце XVIII — начале XIX в.

Все те, кто собирал и записывал фольклорные тексты, проделали огромную работу, результами которой могут пользоваться теперь специалисты разных профессий. На Ротума работал английский ученый Дж. Гардинер, первым подробно описавший быт и традиции ротуманцев [29]. Вслед за ним на острове побывал известный этнограф, фольклорист и лингвист А. Хокарт [35; 36]. Администратор и фольклорист-любитель А. Гордон, живший на Ротума в начале нашего века, оставил популярный очерк ротуманской мифологии и ротуманских обычаев (см. ссылки в [49] [39] 39 К сожалению, сама книга А. Гордона (Gordon A. J. L. Raho: onward and upward [n. d.]) осталась для нас недоступной.

). Наиболее подробно фольклор и язык острова были описаны К. Черчвардом, который прожил здесь около двадцати лет. В настоящее время ученые-океанисты продолжают заниматься фольклором (О. Парк) и этнографией (А. Хауард) Ротума.

Из трех источников ротуманского фольклора, использованных при составлении этой книги, самой полной, научной и наиболее адекватно отражающей общий этнокультурный контекст является книга К. Черчварда [21], работавшего непосредственно с информантами и записывавшего тексты на языке оригинала. Ему же принадлежат единственный, прекрасно составленный словарь ротуманского языка и подробная грамматика; знание языка, несомненно, сказывается и на качестве записи текстов. Некоторые тексты, приведенные у К. Черчварда, находят параллели в записях Дж. Гардинера [29], который, однако, почти не владел ротуманским и работал с английским пересказом. Записи Гардинера несколько беллетризованы и в ряде случаев напоминают скорее беглый пересказ содержания. Тем не менее у Гардинера дается много интересных замечаний, связанных с реалиями (многие из которых уже Черчварду не были известны), и его материал не утратил своего значения и сейчас. Тексты, приводимые У. Расселом [49], носят вспомогательный характер: фактически это приложение к этнографическому очерку; элемент беллетризации и пересказа здесь весьма ощутим.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: