Ольга Иванова-Казас - Мифологическая зоология

- Название:Мифологическая зоология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Филологический факультет СПбГУ

- Год:2004

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-8465-0212-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Иванова-Казас - Мифологическая зоология краткое содержание

Книга представляет интерес для биологов, историков, филологов и широкого круга читателей.

Мифологическая зоология - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Правда, далеко не все мифозои отличаются красотой и гармоничным сложением, между ними много нелепых чудовищ. Но чудища, возникшие в Древней Греции в начальный период мифообразования, когда господствовал страх перед грозными силами природы, в более поздних мифах почти все были уничтожены героями (Тахо-Годи). Кроме того, чтобы подчеркнуть доблесть героя, нужно сгустить мрачные краски при описании побежденного им чудовища (это тоже своего рода «закон жанра»).

Итак, в основе мифообразования и возникновения фантастических животных лежат следующие черты человеческой психики. Во-первых, это неудовлетворенная любознательность, которую компенсирует фантазия; во-вторых, потребность творчески выразить свое мироощущение и передать эту информацию другим людям; и в-третьих, стремление изобразить окружающий мир как можно более интересным и живописным. Немаловажную роль в формировании мифофауны сыграли, разумеется, охотничьи рассказы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ МИФОЗОЕВ

Итак, в некоем идеальном мире присутствует целая фауна фантастических существ, объединенных под названием Mythozoa. Ми- фозои множеством признаков связаны с реально существующими животными, но живут по своим, гораздо менее жестким законам. Они настолько разнообразны, что возникает необходимость как- то упорядочить наши представления о них и разработать их классификацию.

Систему мифозоев можно было бы построить на идейной, смысловой основе, выделить группы, связанные с какими-то стихиями, явлениями природы или человеческими страстями, например обитателей водной стихии или загробного мира, составляющих свиту богов любви, плодородия, войны и т. д. Систематизация мифозоев в таком плане — дело гуманитариев. А при зоологическом подходе на первое место должны быть поставлены морфологические признаки.

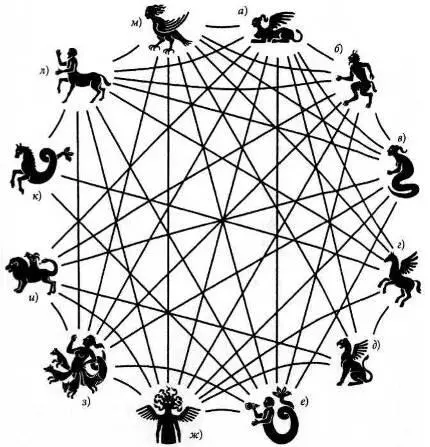

Исторически классификация обыкновенных животных строилась сначала на наиболее бросающихся в глаза признаках и имела чисто формальный характер. При таком подходе животные, далекие друг от друга по своему происхождению, но имеющие случайное или конвергентное сходство (например, виноградная улитка и рак-отшельник, которые, как отметил еще Сваммердам, прячут в раковине мягкое спирально изогнутое брюшко), попадали в одну группу. Затем в результате накопления знаний о строении и эмбриологии животных и развития эволюционной идеи возникла естественная система, отражающая родственные отношения между животными. Поэтому каждому таксону соответствует строго определенная ветвь филогенетического древа. Но химеры — поли- филетическая группа, представители которой, следуя такому принципу, должны быть разбросаны по разным ветвям этого древа. Но как найти место каждой химеры? Далеко не всегда можно определить, какая ее часть является основной, а какая — вторично приобретенной или измененной. Пегаса, пожалуй, можно было бы считать лошадью, но куда отнести кентавров — к приматам или к копытным? Еще труднее решить этот вопрос в отношении ихтио- кентавров и других более сложных химер. Очевидно, единственным критерием родства у химер может быть только присутствие у них частей тела, «заимствованных» у одинаковых животных. Так, например, лошадиное тело роднит Пегаса с кентавром и гиппокампом, а птичьи крылья — с сиренами, Сфинксом, грифоном и Медузой. Отношения между животными-донорами и химерами напоминают, в сущности, отношения между прокариотами и эукариотными клетками различных типов (см. с. 23). Если попытаться соединить различных химер «линиями родства», то на нашей схеме получится не разветвленное древо, а похожая на войлок трехмерная сеть, в узловых точках которой располагаются разные виды химер. На схематическом рис. 92 показаны «линии родства» между некоторыми греческими химерами, которых для наглядности пришлось расположить в одной плоскости. Как можно видеть, все химеры прямо или косвенно связаны друг с другом, а связующие их линии многократно пересекаются. Само собой разумеется, что тройные химеры имеют больше родственных связей, чем двойные, но особенно много таких связей у миксантропных химер, которые являются самой многочисленной разновидностью химер вообще. Из всего сказанного следует, что систематизировать химер можно только по формальным признакам сходства и различия.

Классификация любых явлений в большой степени зависит от того, каким признакам придается приоритетное значение. А. П. Римский-Корсаков (1997), впервые поставивший вопрос о классификации химер, разделил их прежде всего на двойные и тройные и т. д. по числу разнородных компонентов, входящих в состав их тела (продолжив эту мысль, можно добавить четверных, пятерных и т. д. химер), а дальше предложил учитывать, от каких именно животных взяты эти компоненты.

Если не считать этих крайне лаконичных замечаний А. П. Римского-Корсакова, классификацией мифозоев никто специально не занимался. Однако составители «Мифологического бестиария» (1999) не расположили своих бестий в алфавитном порядке, как это обычно делается, а сгруппировали их, руководствуясь какими-то соображениями, и дали этим группам наукообразные названия. Таким образом, оглавление этой книги уже можно рассматривать как классификацию. Три части, на которые разделен материал этой книги, можно условно считать классами, главы внутри них — отрядами и т. д. Поэтому целесообразно привести это оглавление полностью, выделив курсивом условный таксономический ранг различных групп.

Рис. 92. Родственные связи между 12 греческими химерами: а — Сфинкс (человек + лев + птица); б — сатир (человек + козел); в — Ехидна (человек + змея); г — Пегас (лошадь + птица); д — грифон (лев + птица); е — тритон (человек + дельфин + рыба); ж — Медуза (человек + птица + змеи); з — Сцилла (человек + собаки + змея); и — Химера (лев + коза + змея); к —гиппокамп (лошадь + дельфин); л — кентавр (человек + лошадь); м — сирена (человек + птица)

Часть (класс)1. Зооморфные

Главы (отряды)

Мономорфные (семейства):

Гигантские

Многоголовые

Однорогие

Диморфные

Триморфные

Полиморфные

Драконы

Китайские

Другие

Часть (класс)2. Антропозооморфные

Главы (отряды):

I. Диморфные

Человеко-птицы

Человеко-змеи

Человеко-рыбы

Человеко-кошки

Человеко-псы

Человеко-быки

Человеко-кони

Копытоногие

Другие диморфные

Триморфные

Полиморфные

Часть (класс) 3. Парадоксоморфные

Бесспорно удачным в этой классификации можно признать введение терминов «мономорфные», «диморфные» и т. д., что соответствует принципу, предложенному Римским-Корсаковым. Однако, само собой разумеется, что первая попытка классификации фантастических существ, получившаяся, так сказать, непреднамеренно, дает много поводов для критики, но я ограничусь лишь немногими замечаниями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: