В.В.Новицкий - Патофизиология. Том 2

- Название:Патофизиология. Том 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В.В.Новицкий - Патофизиология. Том 2 краткое содержание

Патофизиология. Том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

структуры. Денервированная структура (мышца, нейрон) приобретает повышенную

чувствительность к физиологически активным веществам (закон Кеннона-Розенблюта). Основным

проявлением денервационного синдрома в мышце является исчезновение концевой пластинки -

зоны мышечного волокна, где сосредоточен весь его холинергический аппарат. Вместо нее

появляются новые ацетилхолиновые рецепторы на всем протяжении мышечного волокна, и в

связи с этим происходит повышение общей чувствительности к ацетилхолину всего волокна (А.Г.

Гинецинский, Н.М. Ашмарина). Этот эффект связан главным образом с выпадением трофических

влияний нерва. Другой характерный признак - фибриллярные подергивания денервированной

мышцы. Этот эффект отражает реакцию мышечных денервированных волокон на поступающий к

ним из разных сторонних источников ацетилхолин.

При денервации в мышце и других тканях появляются свойства, присущие ранним, в

частности, эмбриональным стадиям развития. Это явление возникает как результат

патологического растормаживания супрессированных в норме генов.

21.2.3. Деафферентация

Импульсация, поступающая в нейрон, из какого бы источника она ни исходила, является

для нейрона афферентной. Выключение этой афферентации представляет собой

деафферентацию нейрона. Последняя может быть обусловлена либо выпадением

поступающей импульсации (при перерыве нервных путей, нарушении выделения

нейромедиаторов пресинаптическими окончаниями), либо блокадой воспринимающих

рецепторов на постсинаптическом нейроне (при действии токсинов, фармакологических

средств и др.).

Многие явления при деафферентации нейрона представляют собой выражение

денервационного синдрома. Полной деафферентации нейрона не происходит, так как

нейроны ЦНС обладают огромным количеством афферентных входов. Тем не менее и при

частичной деафферентации возникает повышение возбудимости нейрона или его

отдельных участков и нарушение тормозных механизмов. В силу этого при

деафферентации группа нейронов может приобрести свойства ГПУВ.

В клинике под феноменом деафферентации имеют в виду синдромы, возникающие при

выпадении афферентной стимуляции с периферии. Эти синдромы можно воспроизвести в

эксперименте путем перерезки соответствующих задних корешков спинного мозга. Движения

конечности, иннервируемой деафферентированными таким образом сегментами спинного мозга, становятся размашистыми, плохо координированными. Кроме того, такая конечность способна

осуществлять спонтанные движения в такт с дыханием (феномен Орбели-Кунстман), что

обусловлено растормаживанием и повышением возбудимости деафферентированных нейронов

спинного мозга.

21.2.4. Спинальный шок

Спинальный шок возникает после перерыва спинного мозга и представляет собой

глубокое, но обратимое угнетение двигательных и вегетативных рефлексов,

осуществляющихся ниже перерыва. Угнетение рефлексов связано с выпадением

активирующей стимуляции со стороны головного мозга. У лягушек, у которых

зависимость спинного мозга от головного значительно меньше, чем у высших животных, спинальный шок длится несколько минут, у человекообразных обезьян и человека -

несколько месяцев.

У человека полная арефлексия после перерыва спинного мозга является начальной

стадией полной параплегии.В дальнейшем происходит постепенное восстановление

двигательных и вегетативных рефлексов. Вначале появляются сгибательные рефлексы

пальцев, имеющие характер патологических рефлексов (рефлекс Бабинского и др.), после

этого осуществляются более значительные и затем генерализованные спинальные

рефлексы и движения типа спинальных автоматизмов.

21.2.5. Нарушение нервной трофики. Нейродистрофический процесс

Трофика клетки и дистрофический процесс.Трофика клетки - комплекс процессов, обеспечивающих ее жизнедеятельность и поддержание генетически заложенных свойств.

Расстройство трофики представляет собой дистрофию, развивающиеся дистрофические

изменения составляют дистрофический процесс.

Нейродистрофический процесс.Это развивающееся нарушение трофики, которое

обусловлено выпадением или изменением нервных влияний. Оно может возникать как в

периферических тканях, так и в самой нервной системе. Выпадение нервных влияний

заключается: 1) в прекращении стимуляции иннервируемой структуры в связи с нарушением

выделения или действия нейромедиатора; 2) в нарушении секреции или действия комедиаторов -

веществ, которые выделяются вместе с нейромедиаторами и играют роль нейромодуляторов, обеспечивающих регуляцию рецепторных, мембранных и метаболических процессов; 3) в

нарушении выделения и действия трофогенов. Трофогены (трофины) - вещества различной, преимущественно белковой природы, осуществляющие собственно трофические эффекты

поддержания жизнедеятельности и генетически заложенных свойств клетки. Источником

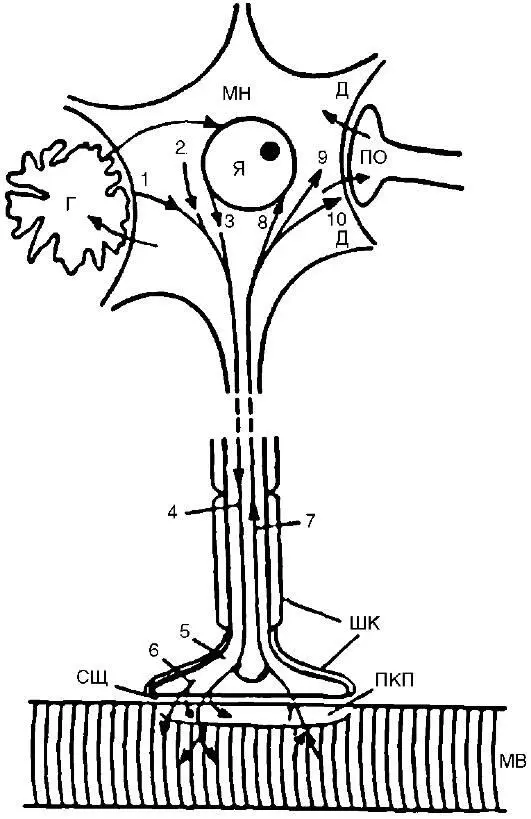

трофогенов являются: 1) нейроны, из которых трофогены поступают с антероградным

(ортоградным) аксоплазматическим током в клетки-реципиенты (другие нейроны или

иннервируемые ткани на периферии); 2) клетки периферических тканей, из которых трофогены

поступают по нервам с ретроградным аксоплазматическим током в нейроны (рис. 21-3); 3) глиальные и шванновские клетки, которые обмениваются с нейронами и их отростками

трофическими веществами. Вещества, играющие роль трофогенов, образуются также из

сывороточных и иммунных белков. Трофическое воздействие могут оказывать некоторые

гормоны. В регуляции трофических процессов принимают участие пептиды, ганглиозиды, некоторые нейромедиаторы.

К нормотрофогенамотносятся различного рода белки, способствующие росту, дифференцировке и выживанию нейронов и соматических клеток, сохранению их

структурного гомеостаза (например, фактор роста нервов).

В условиях патологии в нервной системе вырабатываются трофические вещества,

вызывающие устойчивые патологические

Рис. 21-3.

Трофические связи мотонейрона и мышцы. Вещества из тела мотонейрона (МН), его

мембраны 1, перикариона 2, ядра 3 транспортируются с антероградным

аксоплазматическим током 4 в терминаль 5. Отсюда они, а также вещества,

синтезируемые в самой терминали 6, поступают транссинаптически через синаптическую

щель (СЩ) в концевую пластинку (КП) и в мышечное волокно (МВ). Часть

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: