Исаак Дашковский - Мировой капитализм и план Дауэса

- Название:Мировой капитализм и план Дауэса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Пролетарий»

- Год:1925

- Город:Харьков

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Исаак Дашковский - Мировой капитализм и план Дауэса краткое содержание

Мировой капитализм и план Дауэса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Как это могло случиться? Если взять вопрос в его статической или арифметической постановке, то должно было произойти как раз обратное: дана определенная сумма материальных благ, распределенная между разными странами. Если, под влиянием каких-либо внешних воздействий, блага перемещаются из одной группы страны в другую без соответствующего товарного эквивалента, то беднеет первая группа и богатеет вторая. Но дело в том, что к капиталистической экономике нельзя подойти с этой арифметической меркой. Хозяйство — это не определенная сумма благ, которая подлежит тому или иному делению на части, а динамический процесс, характеризуемый большей или меньшей степенью развития производительных сил, которые в конечном счете решают вопрос о богатстве и бедности. Отношения между Соед. Штатами и Европой в годы войны и в последующие годы сложились так, что в Соед. Штатах они сопровождались развитием производительных сил, тогда как в Европе им сопутствовала деградация — упадок, регресс. Соед. Штаты вывезли колоссальное количество товаров, но развитие производительных сил — расширение производственного аппарата, рост техники, расширение сельско-хозяйственной площади, увеличение количества занятых в производстве трудоспособных слоев населения — произошло в еще больших размерах. Больше того: именно колоссальный экспорт, который Соед. Штаты смогли развить, благодаря внезапному, «катастрофическому» расширению внешнего рынка, обусловил собой бешеный темп расширения производства. Правда, производимые товары сбывались в кредит, но ведь в том и состоит при капитализме экономическая роль кредита, что он раздвигает рамки производственных возможностей.

В Европе дело шло по иному. Товары потреблялись, но новые запасы производительных и потребительских благ не воспроизводились в необходимых размерах. Трудоспособное население отвлекалось на фронты, предприятия работали на оборону, сельско-хозяйственная площадь сокращалась, производственный аппарат не возобновлялся. Военные годы в Европе характеризуются «отрицательным расширенным воспроизводством», которое в разной степени отразилось во всех воюющих странах. Вот почему громадный импорт товаров, состоявших преимущественно из средств потребления, способствовал не обогащению, а обеднению Европы.

Необходимо, однако, правильно определить размеры тех экономических сдвигов, которые произошли в итоге войны, и их характер. Было бы грубой ошибкой считать, что рост Соед. Штатов — явление чисто военного порядка. Он начался задолго до войны. В своей интересной статье о росте народного имущества и дохода С.-А.С.Ш. С. Фалькнер [32] См. «Плановое хозяйство», № 4, за 1925 г.

приводит по этому поводу чрезвычайно любопытные цифры.

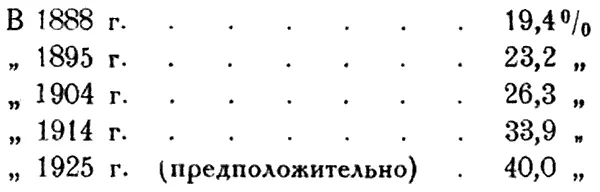

Так, доля Соед. Шт. во всем богатстве культурных стран составляла:

По отдельным отраслям этот довоенный рост еще более поразителен:

Так, по углю доля Соед. Шт. в мировом производстве поднялась с 9,9 % в 1860 г. до 42,3 % в 1913 г., по чугуну — с 8,3 % до 40,1 % в 1913 г., и т. д.

В 1923-24 гг. Соедин. Штаты, сосредоточивая у себя менее 8 % всего населения земного шара, производят 25 % всего мирового производства пшеницы (1924 г.), 43 % угля, 53 % стали, 58 % хлопка, 53 % меди, 72 % керосина [33] «The Economist», April 11.

.

Быстрое выдвижение Соед. Штатов в довоенное время послужило основанием к тому, что еще задолго до Шпенглера, американский писатель Брукс-Адамс высказал мысль о закате Европы и о перемещении мировой экономической оси на Запад, связав это с общей исторической тенденцией передвижения центров мирового господства с Востока на Запад.

С другой стороны, Фалькнер показывает, что как раз на годы войны падает замедление роста национального богатства Соед. Штатов.

Так, напр. за период 1904–1912 гг. средний годичный процент прироста народного имущества составлял 6,05 %, а за период 1912–1922 гг. — 0,80 %.

Правда, это замедление прироста нужно отнести в значительной мере за счет обесценения недвижимостей и земли, которые в 1900 г. составляли 62,3 % всего имущества, а в 1922 г. спустились до 48,6 %. Реальные ценности, напр., в форме промышленного оборудования, значительно возросли с 3,2 % в 1912 г. до 4,9 % в 1922 г. Тем не менее, не подлежит сомнению факт замедления экономического роста Соед. Штатов в годы империалистической войны.

Но этому факту Фалькнер все же отводит слишком большое место. Удельный вес капиталистической страны в мировом хозяйстве надо мерять не абсолютными цифрами ее богатства и годового производства, а по той доле ее продукции, которая принимает участие в мировом обороте.

Если подойти к вопросу с этой точки зрения, то эпоха империалистической войны в отношении ее влияния на Соед. Штаты предстанет перед, нами в совершенно другом свете. Только· в последнее десятилетие Соед. Штаты появляются на мировом рынке, как решающий, господствующий фактор. До войны ее место было занято другими, хотя удельный вес внешней торговли Соед. Штатов также непрерывно возрастал.

Далее, революция в мировых экономических отношениях была обусловлена в большей степени обеднением Европы и в меньшей — обогащением Америки, так что при замедленном росте своего богатства Соед. Штаты должны были колоссально вырасти относительно европейских стран. Это подчеркивает и Фалькнер.

Характерно отметить, что в пересчете на душу населения национальное богатство Соед. Штатов за время войны не обнаруживает вовсе никакого прироста. Таким образом, война отразилась разрушительно и на экономике самих Соед. Штатов, главным образом, благодаря огромным материальным ценностям, которые были вывезены из Америки в Европу для снабжения армий и населения. Непосредственные материальные жертвы, которые населению пришлось нести во время войны, не миновали и Соед. Штатов. Это выразилось в росте дороговизны, во введении в Америке постных дней, в которые нельзя было потреблять мяса, «что спасло положение армии на французском фронте, которую удалось, благодаря этому, снабжать достаточным количеством мясных продуктов» [34] М. Нахимсон (Спектатор). «Валютные реформы на Западе», стр. 14.

.

Само собой понятно, однако, что на цифры, приводимые Фалькнером, нельзя полагаться безоговорочно, ибо при нынешнем состоянии статистики народного богатства точных данных установить невозможно.

Результат военно-хозяйственных отношений не может быть уничтожен никакими политическими или дипломатическими комбинациями и соглашениями по поводу межсоюзных долгов. Если бы даже эти долги были зачеркнуты под влиянием, предположим, «великодушного порыва» кредиторов, которые вспомнили бы об «общем деле» и «общих жертвах», если бы европейские державы проснулись в один прекрасный день свободными от всяких обязательств по отношению к заокеанской республике, то это никоим образом не уничтожило бы упрямого факта подавляющего экономического преобладания Соед. Штатов, возникшего именно в процессе образования этих долгов. Пример Соед. Штатов может служить наглядным опровержением взглядов, высказываемых, например, Кейнсом в статье об инвестировании капиталов за границей [35] «Nation», vol. XXXV, August 9.

. Кейнс высказывается там против политики экспорта капиталов за границу, к которому он причисляет также и экспорт товаров, поскольку последний не возмещается соответствующим товарным импортом. На примере английской и французской практики внешних займов он показывает, что материальные потери страны от вывоза капиталов за границу далеко превышают прибыли, в большей части иллюзорные, которые извлекаются путем внешнего инвестирования, и что гораздо выгоднее помещать свободные средства внутри страны. Экспорт товаров из Соед. Штатов в Европу можно вполне уподобить экспорту капиталов, ибо товары отпускались в кредит, который рассматривался исключительно, как финансовая операция, подобно займу и т. п. Возвращение предоставленных кредитов — вещь чрезвычайно проблематическая, как мы это выяснили в прошлой главе. «Потери» от инвестирования средств за границей налицо. И тем не менее Соед. Штаты не потеряли, а выиграли от их «потерь». Потеряли те, кто ими воспользовался или пытается воспользоваться. Правда, необходимо помнить, что американские средства получили своеобразное применение в тех местах, куда они вывозились: они не употреблялись, как производительный капитал, промышленное производство кредитуемых стран не расширялось, как это происходит при нормальных условиях экспорта капиталов. Но и при этих нормальных условиях капиталы недаром движутся из метрополии в колонии, из промышленных — в аграрные страны. Закон падения нормы прибыли гонит их в этом направлении, и этот процесс не могут изменить никакие арифметические вкладки, доказывающие невыгодность такого капитального экспорта с точки зрения вывозящей страны. В этой «невыгоде» сказывается лишь одно из присущих капитализму противоречий, которое не может быть уничтожено пилюлями Кейнса. Ведь и развитие техники «невыгодно» с точки зрения капиталистического общества, поскольку оно способствует повышению органического состава капитала и падению нормы прибыли. А между тем каждый отдельный капиталист стремится обогнать других в совершенствовании техники производства, ибо немедленная сверхприбыль представляет для него более сильно действующее средство, чем перспективы общего понижения нормы прибыли.

Интервал:

Закладка: