Василий Галин - Капитал Российской империи. Практика политической экономии

- Название:Капитал Российской империи. Практика политической экономии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Алгоритм»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0998-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Галин - Капитал Российской империи. Практика политической экономии краткое содержание

Этот пример тем более показателен, поскольку Россия остается непонятой не только иностранцами, но, и что парадоксально, самими русскими. О России написано огромное множество книг и научных трудов, но среди них крайне редко можно встретить те, в которых Россия рассматривается с системной, естественно-научной точки зрения. Но именно этот подход только и может дать объективный взгляд на судьбы истории и общества.

Капитал Российской империи. Практика политической экономии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Для того чтобы избежать полного разорения высшего сословия, в 1754 г. наряду с купеческим был создан дворянский банк, предназначенный для кредитования помещиков под низкий процент. Капиталы банка формировались от доходов государственной винной монополии. Массовая просрочка кредитов и постоянные махинации с ними привели к фактическому банкротству обоих банков. В результате Петр III приказал взыскать долги и закрыть банки. Но был убит гвардейцами, и с благословления Екатерины II и ее наследников кредиты частью пролонгировали, частью списали, частью они были съедены инфляцией (с 1786 по 1813 гг. курс рубля в серебре упал почти в 5 раз [311] Витте С. Ю. Конспект лекций…, с. 366–367, 597–603.

), а банки, пройдя череду преобразований, продолжили свою работу.

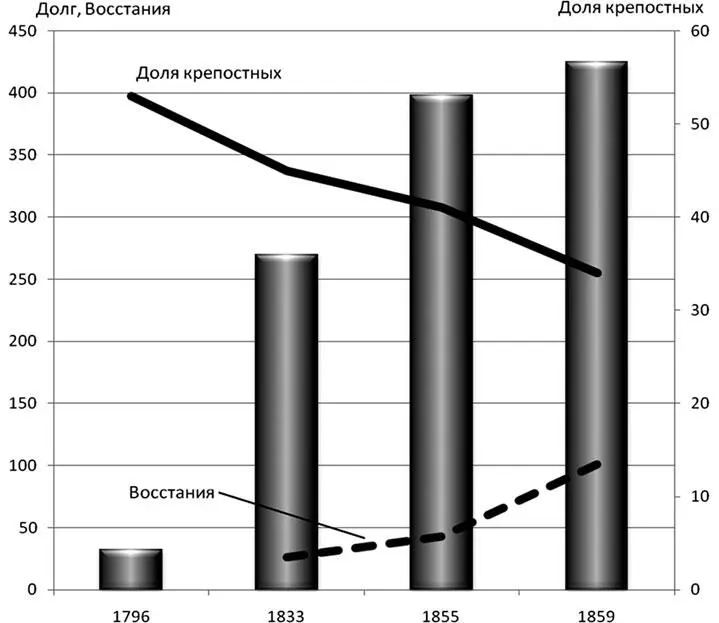

Особенно быстро долг помещиков начал расти после 1812 г., основной причиной тому были убытки нанесенные войной. Очередной виток роста долгов произошел во время кризиса 1833 г., тогда было заложено (в государственный заемный банк, опекунские советы и приказы общественного призрения) около 4 млн душ крепостных крестьян: под эти души было выдано казною до 270 млн руб. серебром. Однако, несмотря на последующий рост цен на зерно и хлебных оборотов, задолженность помещиков продолжала расти. Н. Чернышевский в 1858 г. отмечал, что «бывают случаи, когда наследник отказывается от получения огромного количества десятин…, потому что долговые обязательства… равны всей сумме доходов, доставляемых поместьем» [312] Из «Критики философских предубеждений против общинного землевладения», напечатанной в 1858 году. Цит. по ст. Г. В. Плеханова «Освобождение крестьян» (Современный мир, 1911, февраль) (см. в: Покровский М…, с. 144)

. К 1859 г. уже 65 % всех душ, принадлежавших помещикам, были в залоге. А в черноземных губерниях, превращавшихся в «хлебную фабрику», было заложено 70–80 % и более душ… [313] Покровский М…, с. 94–95. См. так же: Ключевский В…, с. 1165.

Закладывать больше уже было нечего. В свою очередь, попытка усиления эксплуатации крепостных (например, в виде расширения применения месячины) привела к тому, что, с одной стороны, «перед самым освобождением размножение крепостного народа не только шло медленно, но одно время приостановилось и даже пошло на убыль» [314] См. подробнее: Рубакин Н. А…; см. так же: Ключевский В…, Лекция LXXXVI, с 1164.

, [315] Снижение естественного прироста у крепостных крестьян, на фоне высокого у вольных, было одной из основных причин сокращения доли крепостных. Таким образом, крепостное право начало постепенно «отменяться» само собой. Продолжение этой тенденции угрожало оставить помещиков вообще без крепостных и средств к существованию.

. А с другой – к росту крестьянских волнений: по словам А. де Кюстина, Россия стала напоминать «плотно закупоренный котел с кипящей водой, причем стоит он на огне, который разгорается все жарче; я боюсь, как бы он не взорвался» [316] Кюстин А…, т. 1, с. 247.

. В результате «главное опасение» Александра Николаевича, по его собственноручному признанию, состояло в том, чтобы освобождение крестьян «не началось само собою снизу» [317] См. Попельницкий, Секретный комитет в деле освобождения крестьян от крепостной зависимости // Вестник Европы, 1911, февраль, с. 63–64 (Покровский М…, с. 103).

.

Задолженность помещиков, млн серебряных рублей; среднегодовое количество крестьянских восстаний и доля крепостных в общей численности населения, в % [318] Построено на основании данных: Задолженность на начало XIX в. по: Покровский М…, т. 3, с. 93–95. Задолженность на конец XVIII в. рассчитано по Федоров В. А…; Доля крепостных: с 54–53 % в 1743–1796 гг. (Ю. Готье по 2–5 ревизиям), до 45 % в 1830-х гг. (Ключевский В…, Лекция LXXXVI, с. 1164), и до 34 % в 1859 г. («Крепостное население в России, по 10-й народной переписи», 1861 г. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2007/0293/nauka02.php). Восстания средние по Федорову В.А…: «за первую четверть XIX в. было зарегистрировано 651 крестьянское волнение (в среднем по 26 волнений за год), за вторую четверть этого столетия – уже 1089 волнений (43 волнения за год), а за последнее десятилетие (1851–1860) – 1010 волнений (101 волнение за год)». (Задолженность землевладельцев… Лист 1)

Но главное – «кредит был почти исчерпан… Вопрос, откуда достать денег, стал вопросом классового самосохранения русского дворянства. На такой почве возник первый практический план крестьянской реформы, исходившей не от юридических или моральных соображений, а от чисто экономического расчета… Продать крестьянам их свободу и вместе те наделы, которыми они пользовались при крепостном праве – и, этим путем расквитавшись со старым долгом, получить новый такой же капитал, уже не в долг, а без возврата – такова, по словам М. Покровского, была основная идея этого гениального плана, под пером дворянских и буржуазных публицистов получившего красивое название – «освобождения крестьян с землей». «По расчетам Кошелева, несколько даже преувеличивавшего задолженность помещичьего землевладения, это последнее, переведя весь свой долг на освобожденных крестьян, могло приобрести еще до 450 миллионов рублей серебром, сохранив при этом в неприкосновенности совершенно очищенную от всяких долгов барскую запашку… проекты Кошелева немногим отличались от того, что действительно реализовано <���…>, – притом отличались в сторону большей скромности, помещикам удалось получить больше, нежели надеялся самый расчетливый и предприимчивый из их представителей» [319] Покровский М …, с. 94–95

.

103 тыс. помещиков должны были получить за 49,5 лет 897 млн руб., выкупных платежей, выданных им в виде ценных бумаг под 5 % годовых. Кроме этого помещикам причиталось еще 500 млн. руб. оброка, которые крепостные должны были выплатить им до выхода на откуп. Плюс в сам момент выхода – особую доплату по соглашению с помещиками [320] Кн. Д. И. Шаховской. Выкупные платежи. Великая реформа, т. VI, стр. 105 и след (См. подробнее: Рубакин Н. А…)

. В Западных губерниях выкупная цена примерно соответствовала рыночной стоимости земли, в черноземных – она превышала рыночную почти на 60 %, а в нечерноземных – в 2,2 раза! [321] Рубакин Н. А…

Видный русский экономист В. Берви-Флеровский в своих статьях призывал правительство Александра II хотя бы уменьшить выкупные платежи, детально разъясняя, что вскоре, за счет роста потребления и активизации деловой жизни, задавленных ныне налогами крестьян, казна получит много больше того, что первоначально потеряет [322] Берви-Флеровский В. В. Избр. эконом. произведения. М., 1958. Т. 1. (Менцин Ю.Л…)

. Властям, однако, такое предложение показалось настолько диким, что его автор был объявлен душевнобольным. Впоследствии В. Берви-Флеровский навсегда покинул Россию.

Интервал:

Закладка:

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/141143/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii.webp)