Анна Иволга - Тенденции развития мирового рынка сельскохозяйственной продукции: эффекты переходной экономики и вызовы торговой интеграции

- Название:Тенденции развития мирового рынка сельскохозяйственной продукции: эффекты переходной экономики и вызовы торговой интеграции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АГРУС»

- Год:2013

- Город:Ставрополь

- ISBN:978-5-9596-0904-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анна Иволга - Тенденции развития мирового рынка сельскохозяйственной продукции: эффекты переходной экономики и вызовы торговой интеграции краткое содержание

Для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и студентов вузов экономических и гуманитарных специальностей, а также всех интересующихся актуальными проблемами состояния и развития мирового рынка сельскохозяйственной продукции и современными тенденциями либерализации международной торговли.

Тенденции развития мирового рынка сельскохозяйственной продукции: эффекты переходной экономики и вызовы торговой интеграции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

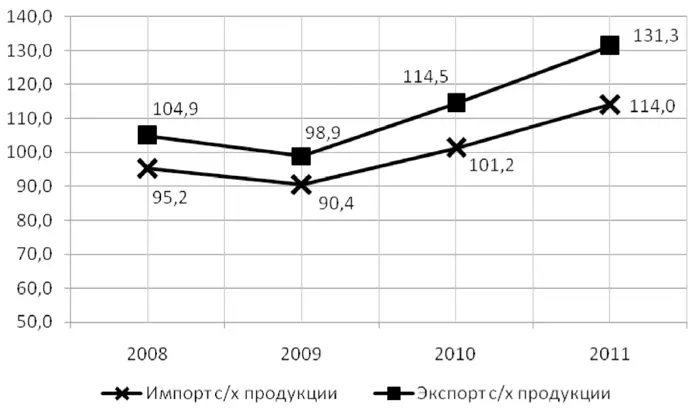

Крупнейшим поставщиком продовольствия в Китай является США (26 % экспорта сельскохозяйственной продукции из США). По итогам 2011 г. Китай стал вторым по величине импортером продовольствия из США после Канады. Для США, в отличие от Китая, напротив, характерно устойчивое положительное сальдо торгового баланса по сельскохозяйственной продукции, причем его объем продолжает расти (на 78,3 % в 2011 г. по сравнению с 2008 г.). Экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия из США растет опережающими темпами по сравнению с импортом (25,17 % против 19,75 % в 2008–2011 гг.) (рис. 1.2.6).

Источник: составлено авторами на основе данных источника [42]

Рисунок 1.2.6 – Динамика экспорта, импорта и сальдо торгового баланса сельскохозяйственной продукции в США в 2008–2011 гг., млрд долл.

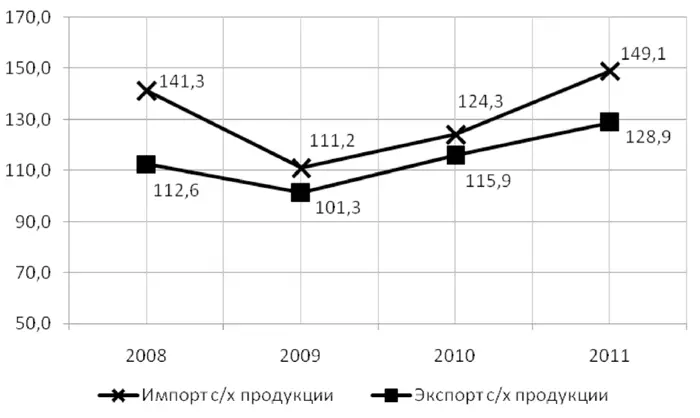

В странах ЕС аналогично Китаю и Японии наблюдается сохранение отрицательного сальдо торгового баланса по сельскохозяйственной продукции. Объем «чистого» импорта продовольствия странами ЕС хотя и сократился на 30 % в рассматриваемом периоде, это во многом можно объяснить «провалом» рецессивных 2008–2009 гг. Рисунок 1.2.7 показывает, что объем импорта продовольствия в ЕС восстанавливается после спада, а отрицательное сальдо торгового баланса по сельскохозяйственной продукции по итогам 2011 г. практически достигло докризисного уровня.

Источник: составлено авторами на основе данных источника [42]

Рисунок 1.2.7 – Динамика экспорта, импорта и сальдо торгового баланса сельскохозяйственной продукции в странах ЕС в 2008–2011 гг., млрд долл.

1.3. Вызовы для мирового рынка сельскохозяйственной продукции: конкуренция в области экспорта

Структура, объемы и география мировой торговли сельскохозяйственной продукции имеют не вполне естественный характер, несмотря на усиливающуюся степень интеграции и действующие в рамках ВТО и межгосударственных соглашений условия по ограничению «искусственных» барьеров или стимуляторов экономической и торговой активности. Так, к актуальным вызовам для современного мирового рынка сельскохозяйственной продукции следует отнести конкуренцию в области экспорта и влияние на нее экспортных субсидий.

«Развитие экспорта и способность страны обеспечить себя продуктами питания – две основные составляющие продовольственной безопасности», – отмечают К. Ахметова и М. Сапарбаев. – Во-первых, в современном мире достичь самообеспечения продуктами питания невозможно без организации высокоэффективного крупнотоварного производства, в результате чего неизбежно образуются излишки. Во-вторых, способность страны экспортировать свои товары повышает ее имидж на мировой арене и усиливает переговорные позиции» [2].

Именно на этих принципах построена, к примеру, общая аграрная политика ЕС. В ее основе – не только широкий инструментарий мер по защите внутреннего рынка от импортной сельскохозяйственной продукции, но и стимулирование экспорта. Достижение конкурентных преимуществ в сфере международной торговли сельскохозяйственной продукцией основано на разнице во внутренних и мировых ценах. Так как мировые цены на тот или иной сельскохозяйственный продукт формируются в регионах, наиболее благоприятных для его производства, то зачастую внутренние цены на тот же продукт в тех или иных странах оказываются выше мировых. Особенно актуальна такая «неконкурентная» разница для развитых стран типа ЕС и США, где высоки издержки производства. Однако и страны Европы, и США являются одними из основных поставщиков конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции на мировой рынок. Данный «парадокс» объясняется искусственным повышением конкурентоспособности европейских и американских фермеров при их выходе на мировой рынок за счет государственных субсидий, компенсирующих разницу более высокой внутренней ценой и более низкой мировой.

Несмотря на общее ограничение экспортных субсидий со стороны ВТО как мер искусственной корректировки торговой активности, Соглашение по сельскому хозяйству ВТО разрешает применение ряда экспортных субсидий в отношении сельскохозяйственных товаров. К таким «легализованным» субсидиям относятся:

1. прямое субсидирование операций, связанных с осуществлением экспорта сельскохозяйственных товаров;

2. продажа правительством некоммерческих запасов сельскохозяйственных продуктов;

3. выплаты при экспорте сельскохозяйственных продуктов, если этот экспорт финансируется правительством;

4. предоставление субсидий для снижения издержек, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции на экспорт, включая расходы на содействие экспорту, погрузочно-разгрузочные работы, переработку, а также стоимость международных перевозок;

5. установление более благоприятных фрахтовых ставок для внутренних перевозок экспортных грузов по сравнению с перевозками сельскохозяйственных товаров, предназначенных для внутреннего потребления;

6. субсидирование сельскохозяйственных товаров, связанное с их включением в экспортные продажи и при условии такого включения.

Участие стран ЕС в ВТО заставило Европейский Союз сократить масштабы субсидирования своих фермеров и их экспорта, однако не отказаться от него полностью. Установленные межгосударственными соглашениями и обязательствами перед другими странами в рамках соглашений ВТО верхние пределы разрешенных объемов государственных экспортных субсидий значительно превышают фактические объемы поддержки (рис. 1.3.1). Причем данный разрыв продолжает увеличиваться. Если в 1991 г. в ЕС соотношение разрешенных и фактических объемов экспортных субсидий по сельскохозяйственной продукции составляло 1:0,7, то в 2011 г. – уже 1:0,3.

Любые продажи должны приносить прибыль – это основа коммерческой деятельности любого экономического субъекта. Однако в сфере международной торговли сельскохозяйственной продукцией часто можно видеть обратные примеры, когда более конкурентоспособными на мировом рынке являются производители с более высокими издержками – за счет большего объема субсидий со стороны своих национальных правительств. Даже если в определенном временном промежутке определенный продовольственный товар выходит на мировой рынок с отрицательной рентабельностью, то это, как правило, является проявлением экспортной стратегии государства, а вовсе не «просчетом» его аграрной политики.

Источник: составлено авторами на основе данных источников [26], [22]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: