Анна Иволга - Тенденции развития мирового рынка сельскохозяйственной продукции: эффекты переходной экономики и вызовы торговой интеграции

- Название:Тенденции развития мирового рынка сельскохозяйственной продукции: эффекты переходной экономики и вызовы торговой интеграции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АГРУС»

- Год:2013

- Город:Ставрополь

- ISBN:978-5-9596-0904-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анна Иволга - Тенденции развития мирового рынка сельскохозяйственной продукции: эффекты переходной экономики и вызовы торговой интеграции краткое содержание

Для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и студентов вузов экономических и гуманитарных специальностей, а также всех интересующихся актуальными проблемами состояния и развития мирового рынка сельскохозяйственной продукции и современными тенденциями либерализации международной торговли.

Тенденции развития мирового рынка сельскохозяйственной продукции: эффекты переходной экономики и вызовы торговой интеграции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рисунок 1.3.1 – Верхние пределы и фактические объемы экспортных субсидий по сельскохозяйственной продукции в отдельных странах, млн долл.

Идея обеспечения ценового паритета между внутренними и мировыми ценами на сельскохозяйственную продукцию получила свое обоснование в США и ЕС в середине XX в. Согласно принципу ценового паритета темпы роста цен на сельскохозяйственную продукцию должны соответствовать темпам роста цен на промышленную продукцию, ресурсы и услуги, используемые в АПК [30]. Признавая существование диспаритета цен и невозможность его преодоления фермерами самостоятельно, аграрная политика развитых стран основывается на использовании механизмов, способствующих сохранению паритетного соотношения цен между сельским хозяйством и другими отраслями экономики.

Государственная поддержка конкурентоспособности национального экспорта сельскохозяйственной продукции, таким образом, представляет собой важную составляющую часть внешнеторговой политики страны. Однако в условиях растущей либерализации мирового рынка и действующих международных торговых соглашений по ограничению «искажающих» конкуренцию инструментов необходимо достижение динамического консенсуса между политикой либерализации торговли сельскохозяйственной продукцией и системы государственной поддержки. Достижение такого консенсуса обусловливает не только расширение возможностей маневра в коридоре «стимулирование АПК – либерализация торговли сельскохозяйственной продукцией», но и открытие новых возможностей для повышения конкурентоспособности национальных фермеров на мировом рынке.

Фактические уровни использования экспортных субсидий по сельскохозяйственной продукции, имея общую тенденцию к снижению, все-таки характеризуются нестабильностью, вызванной колебанием мировых цен на сельскохозяйственную продукцию. Во время снижения мировых цен объемы экспортных субсидий растут, компенсируя потери национальных экспортеров на мировом рынке, и, наоборот, сокращаются в периоды благоприятной конъюнктуры мирового рынка.

Европейский Союз наиболее активно использует экспортные субсидии. Другие страны в большей мере применяют так называемые скрытые субсидии для национальных экспортеров: кредитование экспорта на некоммерческих условиях, закупки со стороны государственных предприятий, а также продовольственную помощь как способ избавления от излишков произведенной сельскохозяйственной продукции в годы высоких урожаев.

1.4. Вызовы для мирового рынка сельскохозяйственной продукции: импортная политика и доступ к рынкам

Одним из наиболее острых «вызовов» интеграционным процессам в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией продолжают оставаться импортные барьеры. Протекционизм в течение последних десятилетий постепенно трансформируется из скрытого в открытый, а нетарифные меры защиты уступают место тарифным импортным барьерам.

Однако процесс либерализации торговли сельскохозяйственной продукцией и повышения транспарентности регулирования данного рынка не так однозначен и прямолинеен, как это декларируется нормами ВТО и условиями межгосударственных соглашений. Протекционизм, де-юре приобретая тарифный характер, де-факто продолжает использовать широкий набор искусственных нетарифных ограничений, «замаскированных» под требования ВТО и трансформирующих эффекты государственной защиты из прямых в косвенные.

Декларируя приверженность курсу на дальнейшую либерализацию международной торговли сельскохозяйственной продукцией, большинство государств сегодня не только не сокращают применение «искажающих», «искусственных» мер ограничения доступа на внутренние рынки, но, наоборот, стремятся расширить их набор и приспособить их к новым реалиям открытого рынка. На ведущие позиции в государственном протекционизме начинают выходить такие меры, как административная, внешнеполитическая и дипломатическая поддержка.

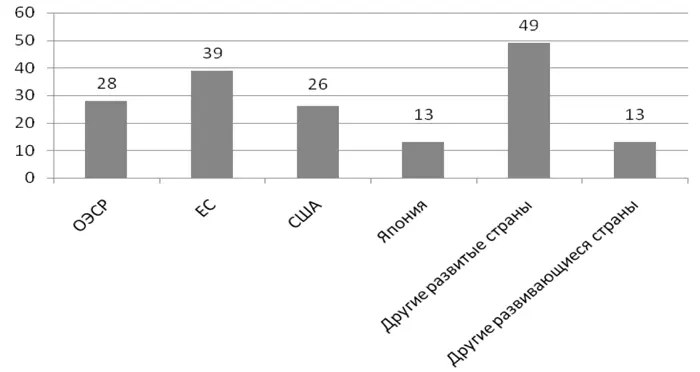

Каждая страна, присоединяясь к ВТО, обязуется принять на себя определенный набор обязательств по либерализации внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции. Естественно, что у развитых стран при этом гораздо больше возможностей не только отстоять свои позиции, но и в дальнейшем обеспечить адекватную защиту своих интересов в области поощрения экспорта, поддержки национальных производителей сельскохозяйственной продукции и защиты внутреннего рынка. Диспаритет в возможностях эффективной защиты своих торговых интересов развитыми и развивающимися странами четко демонстрируется, к примеру, распределением тарифных квот на сельскохозяйственную продукцию (рис. 1.4.1).

Тарифная квота – определенный объем продукции, в пределах стоимости или количества которого импортируемые или экспортируемые товары облагаются преференциальными таможенными пошлинами, а в случае превышения установленных пределов к товарам применяются обычные ставки пошлин. В настоящее время в среднем до 50 % сельскохозяйственной продукции, поступающей из-за рубежа на рынки развитых стран, так или иначе подпадают под действие тарифных квот, тогда как развивающие страны вынуждены открывать свои рынки в гораздо большей степени – всего 13 % импортируемой ими сельскохозяйственной продукции становятся предметом применения тарифных квот.

Источник: составлено авторами на основе данных источников [26], [22], [14]

Рисунок 1.4.1 – Доли сельскохозяйственной продукции, на которую распространяется действие тарифных квот, в различных странах мира в 2011 г., %

В наибольшей степени ограничивают импорт сельскохозяйственной продукции на внутренний рынок Европейский Союз (39 %) и США (26 %). Среди развитых стран только Япония, не имеющая достаточных собственных ресурсов для производства сельскохозяйственной продукции и являющаяся крупнейшим мировым нетто-импортером продовольствия, вынуждена держать свой внутренний рынок относительно открытым (13 % импортируемого продовольствия квотируется).

Другой иллюстрацией сложившегося диспаритета в торговле сельскохозяйственной продукцией между развитыми и развивающимися странами является структура так называемых «прогрессивных» тарифов, повышающихся соответственно росту степени переработки импортируемой сельскохозяйственной продукции (рис. 1.4.2).

Так как развитые страны устанавливают более высокие импортные тарифы для товаров глубокой степени переработки, то развивающимся странам легче ввезти, к примеру, в ЕС или США сельскохозяйственное сырье или полуфабрикаты. Таким образом, большинство развивающихся стран попадают в замкнутый круг – им выгоднее экспортировать непереработанную сельскохозяйственную продукцию, чем продовольствие с высокой добавленной стоимостью, которое не найдет своего потребителя на рынках зарубежных стран из-за его стоимости, искусственно завешенной прогрессивными тарифами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: