Валерий Масленников - Форсайт развития теории и технологии менеджмента: основы методологии

- Название:Форсайт развития теории и технологии менеджмента: основы методологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4365-0145-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Масленников - Форсайт развития теории и технологии менеджмента: основы методологии краткое содержание

Материалы настоящего исследования раскрывают методологию проведения форсайта в экономике и менеджменте, определяющую базовый уровень формирования перспективных направлений научных фундаментальных и прикладных исследований.

Форсайт развития теории и технологии менеджмента: основы методологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

• ориентация НИД вуза на получение прикладного результата, основанная на решении социально-значимых проблем;

• ориентация вуза в своей научно-исследовательской деятельности на запросы со стороны общественных организаций и бизнеса [16] Лавренюк Е.Н., Никитин И.В. Управление научно-исследовательской деятельностью вузов на основе систем индикаторов: эволюция представлений и современные подходы // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 1.

.

Возникает «третья» задача университетов – коммерциализация научных и образовательных результатов (рис. 1.4).

Эффективный путь развития НИД вуза предполагает правильно выбранные перспективные научно-исследовательские направления, которые реализуются c одной стороны в виде портфеля НИР, а с другой стороны в виде перспективных проектов развития. В связи, с чем возникает задача обеспечения системы прогнозирования и постоянного мониторинга в НИД вуза актуальных научно-исследовательских областей.

В отсутствие собственного прогнозирования в системе НИД вуз неизбежно занимает либо догоняющую позицию по отношению к другим игрокам, либо действует на предметном поле, которое они задают. Он вынужден ориентироваться на маркетинговые методы и существующие публичные работы, всегда на несколько шагов отставая от движения мысли конкурентов.

Рис. 1.4. «Третья» задача университетов

Таким образом, современное научно-инновационное развитие вуза и разработка научно-инновационных решений и продуктов требуют прогностической поддержки, в том числе, с помощью методологии форсайта.

Частью процесса исследований и разработок в НИД вуза должен быть непрерывный форсайт – долгосрочное прогнозирование в интересующих научно-исследовательских областях и воплощение результатов прогнозов в задачи для исследователей и разработчиков.

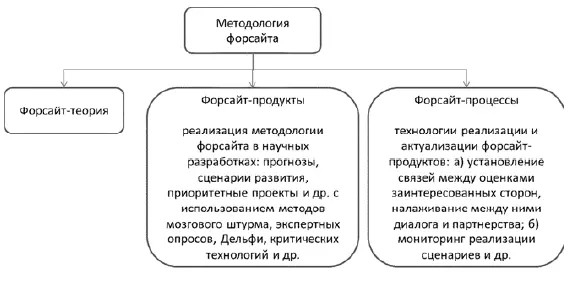

Современная система форсайта и прогноза научно-технологических направлений деятельности в рамках вуза представляет собой одну из постиндустриальных техник управления. Прогнозирование как управленческая деятельность представляет собой единство мышления (исследования), коммуникации (согласования) и деятельности.

Цель системы форсайта и прогноза научно-технологических направлений деятельности – обеспечение научно-технологического прогнозирования внутренней и внешней сред, развитие технологического и инновационного окружения и приоритетных инновационных направлений вуза.

В задачи прогнозирования входят:

• проектная работа с технологическими трендами (надстройка пула исследований и проектных идей на логическое развитие существующих трендов), поиск противоречий в трендах и встраивание в них проектных идей;

• поиск перспективных, пока не обозначившихся возможностей развития технологий и областей применения;

• поиск упущенных и забытых технологических и продуктовых идей, которые могут быть эффективно воплощены;

• анализ рисков для развития технологий или рисков вследствие развития технологий.

Работа по форсайт-исследованиям строится на сопоставительном анализе мировых и отечественных результатов в научно-технической и производственно-экономической сферах, а также на проведении регулярного мониторинга состояния, перспектив и путей реализации инновационного потенциала отрасли.

Участие вузов в прогнозировании перспективных направлений развития поможет им занять ведущие позиции в ходе решения задач модернизации отечественной экономики, а также существенно повысить результативность образовательного процесса.

Так в 2011 г. была создана сеть из шести ведущих российских вузов, на базе которых были сформированы отраслевые центры прогнозирования научно-технологического развития:

• Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТ-МО). Отраслевой центр прогнозирования научно-технологического развития по приоритетному направлению «Информационно-телекоммуникационные системы»;

• Московский физико-технический институт (ГУ МИФИ). Отраслевой центр прогнозирования научно-технологического развития по приоритетному направлению «Индустрия наносистем»;

• Сибирский государственный медицинский университет. Отраслевой центр прогнозирования научно-технологического развития по приоритетному направлению «Науки о жизни»;

• Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ). Отраслевой центр прогнозирования научнотехнологического развития по приоритетному направлению «Энергоэффективность и энергосбережение»;

• Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского (МАТИ). Отраслевой центр прогнозирования научно-технологического развития по приоритетному направлению «Транспортные и космические системы»;

• Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (географический факультет). Отраслевой центр прогнозирования научно-технологического развития по приоритетному направлению «Рациональное природопользование».

Тем не менее, деятельность, связанная с прогнозированием научно-технологического развития, в России на данный момент все еще находится на стадии формирования. Рассматривая роль форсайтов в системе управления вузами, можно сделать вывод, что для более эффективного внедрения результатов форсайт- исследований в научно-исследовательскую, образовательную и инновационную деятельность необходимо понимание и осознание важности использования результатов таких исследований как внутри вуза (менеджментом вуза и профессорско-преподавательским составом вуза), так и вне его (государством, бизнесом).

В России делаются различные попытки интеграции деятельности университетов, бизнеса и государства. Однако следует отметить, что ощутимых результатов этой деятельности совсем немного. Сегодня становится очевидным, что для плодотворного сотрудничества между вузами, государством и бизнесом, необходимо наличие общего видения развития конкретных рынков, технологий, территорий и т. д., при этом немаловажную роль в нахождении такого совместного видения играет маркетинг.

Если ранее маркетингу особое внимание уделяли в основном бизнес-структуры, то на сегодняшний день маркетинг также стал одним из серьезных инструментов управления деятельностью вузов.

Возможны три сценария организации форсайтной и прогностической деятельности в вузе:

Сценарий первый: «Вуз как обучающий центр прогностического знания».В данном сценарии реализуется понимание развития вуза как образовательного и научного центра в смысле планирования необходимых в ближайшем будущем образовательных компетенций, квалификаций, планирования и реализации развития технологических направлений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: