Александр Фролов - Технология интеллектуального образования: руководство по применению. Пособие для учителей

- Название:Технология интеллектуального образования: руководство по применению. Пособие для учителей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005150028

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Фролов - Технология интеллектуального образования: руководство по применению. Пособие для учителей краткое содержание

Технология интеллектуального образования: руководство по применению. Пособие для учителей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

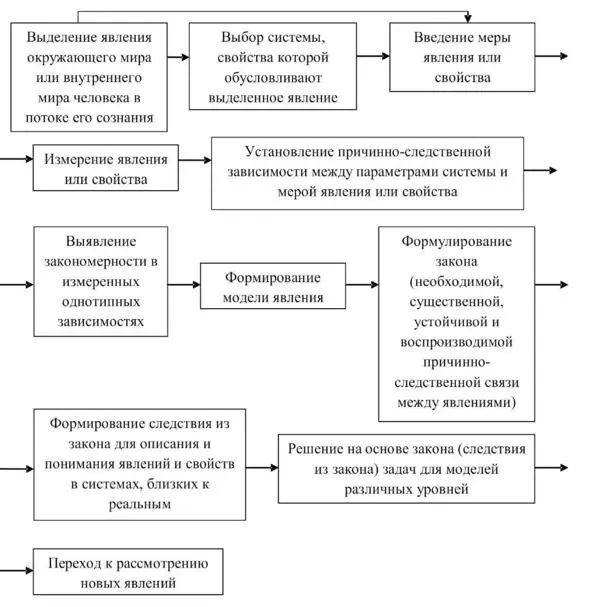

Интеллектуальная практика человечества (в частности, в лице классиков науки) надёжно установила структуру научно-познавательной деятельности как процесса:

Рис. 3. Схематическое представление структуры процесса научно-познавательной деятельности

Эта структура научно-познавательной деятельности может быть схематически представлена в обобщённом виде следующим образом:

Здесь к блоку «ЯЗЫК» относятся первые три шага в структуре; к блоку «ЗАКОН» – пять последующих шагов; к блоку «ЗАДАЧА» – последние три шага.

Таким образом, в соответствии с Требованиями образовательного стандарта в процессе общего образования обучающимися должны быть сформированы инструментальные возможности научно-познавательной деятельности на уровне компетенций:

а) в области формирования понятийного аппарата, обеспечивающего осознание процесса и результата предметного образования и вытекающих из него метапредметных результатов;

б) в области осознания и формализации важнейших (необходимых, существенных, устойчивых и воспроизводимых) причинно-следственных связей между явлениями, рассматриваемыми в предметном образовании и жизненной реальности;

в) в области неотвратимого и успешного решения задач как предметно-образовательной направленности, так и жизненных задач.

В связи с этим далее рассмотрим ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ТЕХНОЛОГИЮ формирования этих предусмотренных Стандартом инструментальных возможностей интеллектуальной деятельности.

Глава 3. ПОНЯТИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВВЕДЕНИЯ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ

3.1. Соотношение понятия и определения понятия

Понятие – это общее имя предметов и явлений, имеющих общие существенные признаки. Примеры понятий: «женщина», «химический элемент», «закон», «часть речи», «поэзия», «совокупность», «система», «модель». Сформированность понятий обеспечивает выживание индивида. Однако в большинстве случаев эта сформированность проявляется на уровне практического мышления («знаю и пользуюсь этим знанием, но сказать не могу»). В таком случае понятия невозможно передавать, транслировать. В результате понимание (в том числе – на уровне предметного образования) также становится в принципе невозможным . Соответственно становится принципиально невозможным и взаимо понимание субъектов образовательного процесса. Да и вообще жизненного процесса – тоже.

«Понимание – способность личности осмыслять, постигать содержание, смысл, значение чего-нибудь» [2 ].Для педагога важно осознание понимания как познавательного процесса постижения сущности явлений окружающего мира и внутреннего мира человека. Этот процесс и его результат представляют собой основную цель познания и обучения.

Передача мысли как продукта участниками образовательного процесса требует не практического, а продуктивного мышления. Продуктивное мышление может быть только понятийным в смысле возможности передачи понятий. Для этого необходимо уметь определять понятия.

Определить понятие – это значит выразить в словах(!) сущность (смысл) того, о чем мы говорим. Задать пределы, опредЕлить смысловое наполнение слова. Если основные понятия в рамках обсуждаемой темы не определены, понять, о чем идёт речь, принципиально невозможно . Это относится, в первую очередь, к учебным предметам и их реальному пониманию.

В педагогике популярен термин «усвоение понятий». Этот термин и связанные с ним размытые представления об усвоении понятий не соответствуют действительности и потому недопустимы. Чрезвычайно важно то, что понятие нельзя усвоить : его можно только сформировать . В образовательном процессе, начиная с основной школы, сформировать понятие – означает ввести его определение.

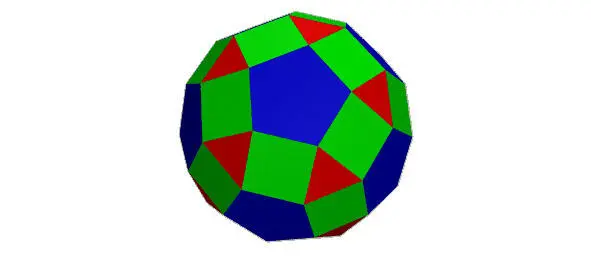

Иллюстрацией соотношения понятия и его определения может быть образ многогранника. Понятие(как обобщение во всем своём многообразии) соответствует фигуре в целом, в то время как определениюподлежит только конкретная грань этого понятия.

Рис. 4. Иллюстрация соотношения понятия и определения понятия

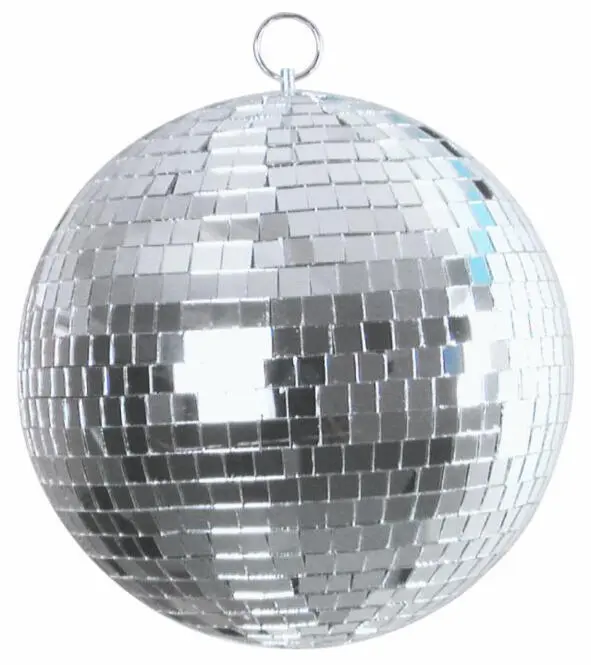

Другим иллюстративным образом, хорошо воспринимаемым обучающимися, может служить типичный, например, для праздников и дискотек шар, покрытый зеркальными гранями. Если вся поверхность соответствует понятию, то её грань, попавшая в отражающее положение, соответствует определению понятия. То есть введением определения понятия мы отражаем конкретную грань этого понятия.

Рис. 5. Иллюстрация соотношения понятия и определения понятия

Передать понятие во всём его многообразии одновременно не представляется возможным. Однако мы можем (и должны!) вполне однозначно определить его сторону, грань, представляющую для нас интерес в данной ситуации .

Всё сказанное категорически опровергает два чрезвычайно вредных заблуждения, распространённых среди педагогов и, соответственно, обучающихся.

1. Распространено мнение, что не всёможет быть понятийно оформлено и, тем более, понятийно определено. Это не так:не оформленное понятийно явление не может быть осознано (то есть не может продуктивно осмысляться), и представление его субъектом мыслительной деятельности не может быть передано другим людям.

2. Предполагается, что введение определения понятия обедняет сущность явления, делая его рассмотрение «плоским», фрагментарным. Выше было показано, что это не так:мы всегда осознанно определяем (и можем определить) только одну из множества граней явления, представляющую в данной ситуации интерес для нас. Ниже будет рассмотрен соответствующий пример множественности определений понятий, соответствующих одному и тому же явлению.

3.2. Таксономическая основа введения определений понятий

Понятие имеет в своей основе классификацию – отнесение конкретного явления к той или иной группе явлений. Без классификации адекватные реакции невозможны. Поэтому невозможно и выживание. Классификация объекта и определение соответствующего ему понятия неразрывно связаны между собой. Если объект классифицирован, это автоматически позволяет ввести определение понятия. Любая попытка построения определения понятия есть попытка классификации соответствующего объекта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: