Руслан Мансуров - Настольная книга Большого руководителя. Как на практике разрабатывается стратегия развития.

- Название:Настольная книга Большого руководителя. Как на практике разрабатывается стратегия развития.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Инфра-инженерия

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9729-0072-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Руслан Мансуров - Настольная книга Большого руководителя. Как на практике разрабатывается стратегия развития. краткое содержание

Данная книга представляет собой инструкцию по разработке и реализации стратегии развития организации.

Вначале даются теоретические модели, вообще, подразумевается, что они уже известны читателю и необходимо их только напомнить. А затем дается их практическое применение в деятельности организаций. Читателя ждет небольшой сюрприз – для лучшего понимания алгоритмов действий применение моделей стратегического развития дается еще и на примере художественных и мультипликационных фильмов.

Книга будет полезна руководителям организаций и отделов стратегического развития, владельцам среднего и малого бизнеса, а также всем, кто хочет понять, как теоретические модели разработки стратегии могут работать на практике.

Настольная книга Большого руководителя. Как на практике разрабатывается стратегия развития. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Символы. Возможность исковеркать название института и периодическое использование данного неблагозвучного названия студентами не может положительно отражаться на имидже филиала и вуза.

Истории и мифы. Сейчас в меньшей степени, но до моего прихода периодичность смены директоров была в среднем год. Соответственно это не вселяло в работников уверенность в стабильности новой власти и ее курса. Сомнения остались и сейчас. Мифы о скором закрытии филиала в связи со снижением наборов также активно муссировались в тот же период нестабильности власти в филиале. Кроме того, действия по частым сменам директоров со стороны собственника укрепляли в сознании сотрудников филиала не только выше приведенные установки, но еще и установки на важность «внешнего блеска», а не внутреннего качества. Директоров снимали по несущественным причинам – например, за плохой цветник.

Все это также усложняет задачу реализации выбранного стратегического направления.

Ритуалы и обычаи– много говорить и мало делать. Кто кого первый обвинил, тот и прав и т. д. Это является последствием того, что основной ППС был набран из преподавателей школ и техникумов. Для государственных советских образовательных учреждений такой стиль работы, наверное, был нормальным, но он абсолютно неприемлем для коммерческой организации, действующей в условиях жесткой конкуренции.

Системы контроля. Высока роль субъективности оценки достижений. Кто «ярче» рассказал о своих достижениях, тот и пользуется благосклонностью. Снижена роль формальных систем контроля. Это приводит к награждению непричастных и наказанию невиновных со стороны головного вуза и в целом не способствует реализации выбранной стратегии.

Организационные структуры. Организационная подчиненность преподавателей в головной вуз затрудняет управляемость и развитие новой культуры, препятствует реализации стратегии.

Властные структуры представлены руководителями «старой закалки» – педагогами, вышедшими из классической школы и «новыми» руководителями – идущими к инновациям и IT-технологиям. Это не говорит о том, что только молодые и новые способствуют реализации выбранной стратегии, есть и заслуженные работники нашего филиала, которые стремятся к инновациям. Тем не менее, для реализации стратегии их доля должна быстро расти.

В целом можно сказать, что в современном состоянии культура филиала будет препятствовать реализации стратегии, основанной на инновациях в учебном процессе. Однако качественные изменения этой ситуации уже идут, но при таких темпах понадобится еще 2–3 года для изменения кадрового состава и культуры. Не было бы только поздно!

Следовательно, необходимо провести анализ системы управления человеческими ресурсами с точки зрения повышения эффективности маркетинговой деятельности, так как в сложившихся условиях для коммерческих вузов одним из актуальных направлений является повышение эффективности систем маркетинга.

В то же время образовательные услуги по своей сути являются доверительными услугами, что, в свою очередь, делает актуальным переход от трансакционного маркетинга к маркетингу взаимоотношений. Это, в свою очередь, говорит о необходимости совершенствования системы управления персоналом (СУП), так как значительная часть персонала вуза являются «сотрудниками первой линии» (преподаватели), непосредственно работающими с потребителями (студентами). Необходимо определить основные направления совершенствования существующей СУП в филиале с целью повышения их эффективности с позиции развития маркетинга взаимоотношений.

Несмотря на отсутствие в настоящее время комплексной СУП в филиале, ряд задач в области управления человеческими ресурсами (УЧР) решается весьма успешно. Создаются условия для индивидуального развития сотрудников, осуществляется поддержка инновационным начинаниям, есть хорошая и доступная материально-техническая база, привлекаются высокопрофессиональные специалисты, действует система нематериальной мотивации и др. Однако комплексного подхода, позволяющего увязать деятельность в области УЧР с актуальными стратегическими задачами организации и в частности с маркетинговой деятельностью, до настоящего времени создано не было. Поэтому актуальным является поиск путей совершенствования СУП с целью увязки со стратегическими целями компании.

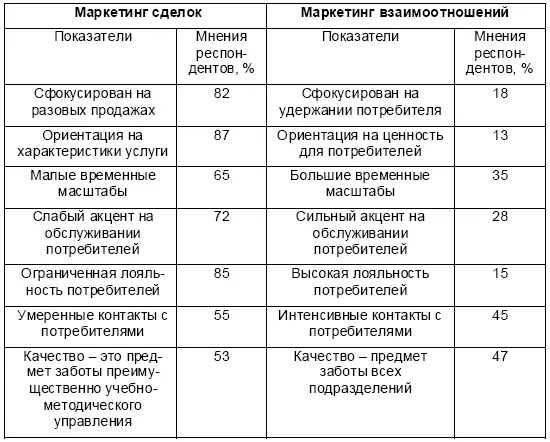

Таблица 5.4 Результаты анкетирования руководящих сотрудников института

В условиях, когда школы выпускали достаточно большое количество выпускников по сравнению с количеством мест в государственных вузах, позиция филиала (аналогично позиции других вузов) была больше ориентирована на трансакционный маркетинг. Об этом говорят результаты проведенного анкетирования руководящих сотрудников института, которые представлены в табл. 5.4. Анкета представлена в Приложении 1.

Такой подход был вполне оправдан в условии, когда наблюдался большой поток абитуриентов и не возникало необходимости бороться за потребителя (студента) образовательных услуг. Ситуация резко изменилась в последние годы. В настоящее время наблюдается резкое снижение количества выпускников школ в связи с демографическим кризисом 90-х годов. Это обусловливает необходимость перехода к маркетингу взаимоотношений, когда основой должна стать ориентация не на разовые сделки, а на долгосрочное сотрудничество. Имеется в виду более долгосрочное сотрудничество, чем время, занимаемое процессом обучения в институте.

В подтверждение этого выступает также концепция доверительных услуг [59] Марголис Джудит. Рыночно ориентированная организация. Учебно-методич. пособие. Блок 1. Кн. 2 / пер. с англ. – Жуковский: МИМ ЛИНК, 2009. – 48 с.

, согласно которой обучение относится к доверительным услугам с минимальной материальной составляющей. При этом студенты, а также их родители не могут сами оценить качество образования и вынуждены судить о нем на основе деятельности «сотрудников первой линии» – преподавателей, отзывов других студентов и их родителей и отзывов работодателей.

С позиций модели рыночно ориентированная организация [60] Там же.

, студенты будут являться потребителями услуг, их родители – покупателями, а работодатели – конечными потребителями. Эту же идею, применительно к образовательным учреждениям подтверждает статья Мамонтова С.А. «Сфера образования как многоуровневая маркетинговая система» [61] Мамонтов С.А. Сфера образования как многоуровневая маркетинговая система // Маркетинг в России и за рубежом. № 5, М., 2010.

, в которой представлена концептуальная объемно-пространственная модель отношений в системе высшего образования (рис. 5.6).

Интервал:

Закладка: