Геннадий Шингарев - Мальчик на берегу океана

- Название:Мальчик на берегу океана

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Шингарев - Мальчик на берегу океана краткое содержание

Мальчик на берегу океана - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЗАКОНОДАТЕЛЬ

СЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК

Что было бы, если бы древний римлянин, современник Цезаря и Цицерона, очутился в сегодняшней Европе? В Риме, заговорив с прохожим, он, вероятно, смог бы с ним кое-как объясниться. В Мадриде, вслушиваясь в уличную речь, он узнавал бы отдельные слова. В Париже он не понял бы ничего или почти ничего. Потому что латынь — предок всех романских языков, но французский ушел от нее дальше, чем испанский, а испанский дальше, чем итальянский.

Что если бы Архимед вдруг воскрес и явился в среднюю школу? В шестом классе он мог бы заменить учителя, в десятом сдал бы, с некоторым трудом, экзамен по математике. А вот в институте древнему греку, даже гениальному, успевать было бы гораздо труднее.

Как современные языки являются наследниками древних, умерших языков, так и современные точные науки — физика и математика — ведут свое происхождение от весьма далеких и почтенных предков. Но уловить момент, когда латынь древних римлян и завоеванных ими народов превратилась в романские языки, невозможно: этот процесс совершался постепенно. С наукой дело обстоит несколько иначе. Ее долгая история, отраженная в самой науке, хранит следы более или менее резких сдвигов, прыжков вперед и даже революционных переворотов, совершившихся в иные века.

Раскрывая учебник геометрии, вы, быть может, не подозреваете, что он весьма близко повторяет «Начала» Эвклида Александрийского — свод знаний по математике, составленный в конце IV или начале III века до нашей эры. Решая задачи, вы не задумываетесь о том, что до вас эти задачи были сформулированы и решены добрых две, а то и три тысячи лет назад.

Каждый из вас заново проходит весь долгий путь развития науки. На уроках арифметики вы начинаете с азов и становитесь современниками математиков Древнего Вавилона. С началом алгебры вы переселяетесь в Элладу; затем александрийцы, арабы; само это слово «алгебра» — арабское. Вы добрались до Средневековья. А дальше — стоп. Как между Средними веками и Новым временем лежит некий важный рубеж, так между последним классом средней школы и первым курсом института зияет ров.

И можно сказать, что, приступая к высшей математике, вчерашний десятиклассник совершает научную революцию: перепрыгивает через этот ров.

Когда же это произошло? Когда человечество окончило среднюю школу и поступило в вуз? Когда возникла наука в современном смысле этого слова — наука как строгое и беспристрастное исследование природы, как достоверное знание, добытое путем опыта, обобщенное в математических формулах, проверенное на практике и постоянно применяемое для новых открытий и изобретений?

И можно ли вообще так ставить вопрос?

Можно. Ответ будет кратким: в XVII веке.

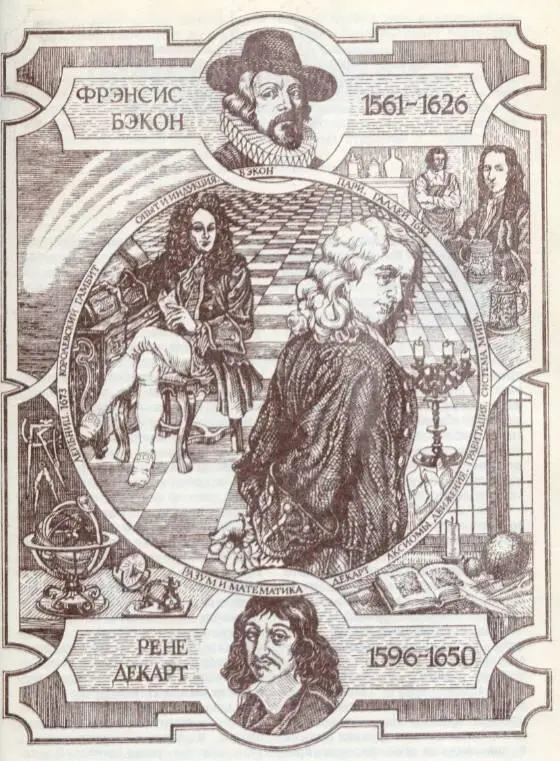

ОПЫТ И ИНДУКЦИЯ. БЭКОН

Никогда прежде за столь короткий промежуток не происходило так много перемен. Вот один пример. Еще в начале XVII века всерьез обсуждалась теория, согласно которой планеты движутся по своим орбитам потому , что их подгоняют взмахами крыльев ангелы. Спустя 80 лет человечество уже располагало научной системой мироздания, которая и в наше время остается в своих основных чертах такой же, какой она вышла из рук Ньютона.

Предшествующая эпоха была названа Возрождением. Последующее столетие, восемнадцатое, — век Просвещения. А этот век никак специально не называется. Но именно в это время наука совершила прыжок, оставивший далеко позади предыдущие двадцать столетий.

Теперь попробуем понять, что было главным рычагом этой революции. Мы не будем здесь рассуждать о том, по какой причине именно в XVII веке произошло обновление наук: это было следствием сложных общественных, идеологических и экономических сдвигов, связанных с крушением феодализма, и в свою очередь повлияло на эти сдвиги. Поставим вопрос иначе: что двигало изнутри научную революцию? Какие новые мысли, взгляды, убеждения заставили ученых Нового времени усомниться в непогрешимости античных мудрецов и средневековых схоластов?

Обычно на этот вопрос отвечают одним словом: опыт. Новая наука объявила опыт началом всех знаний, противопоставила его книжной учености. «Das Pergament, ist das der heil’ge Bronnen?» — «В пергаменте ль найдем источник мы живой?» — восклицает доктор Фауст. Исторический Фауст жил в XVI столетии, скитался по городам Германии, творил чудеса, и был, кажется, шарлатаном; но тот Фауст, который стал героем драматической поэмы Гете, гораздо больше принадлежит Новому времени, чем уходящему Средневековью. Оплывшие свечи озаряют высокий пульт, за которым сидит старый доктор, занятый переводом Евангелия от Иоанна. Его грызут сомнения. Он постиг все науки, но ему кажется, что его ученость — самообман. Природа по-прежнему скрыта от него за семью замками. Он пробует прибегнуть к чародейству, но и это не помогает. В отчаянии он думает о самоубийстве. В это время первый луч проникает сквозь узкое цветное окошко, вдали звучит колокольный звон, и доносится пение…

Фауст оставляет университет и уходит «в мир». Это и есть, если хотите, аллегорический образ науки, которая порывает с книжной догмой. Ее содержанием становится действительность — опыт, непосредственное и непредвзятое исследование явлений природы.

Чтобы понять, что это значит, представьте себе такую ситуацию. Во всех учебных и научных институтах закрыты все лаборатории. Нет больше ни синхрофазотронов, ни астрономических обсерваторий, ни биостанций, ни океанографических кораблей. Все ученые заняты лишь обсуждением того, что написано их предшественниками, причем любые сомнения в правильности написанного строжайше запрещены. Вот что такое отменить опыт. Это было бы не просто остановкой в развитии науки. Это означало бы ее смерть.

Все свои надежды новая наука возлагала на индукцию — слово это часто употребляли в XVII веке, хотя совсем не в том значении, в котором оно употребляется в электродинамике. Индуктивный метод исследования был провозглашен Фрэнсисом Бэконом. Сам Бэкон, проживший бурную жизнь (он был фаворитом короля Иакова I, достиг высших государственных постов, но был обвинен во взяточничестве и угодил в тюрьму), хотя и занимался на досуге наукой, крупным ученым не стал. Зато он лучше, чем кто-либо другой, понял суть задач, стоящих перед естествознанием.

Учение Бэкона изложено в его книге «Новый Органон, или Указания к истолкованию природы»; она вышла в свет в Лондоне в 1620 году. Бэкон писал, что есть три рода ученых. Одни стремятся отыскать истину путем рассуждений и делают выводы не из фактов действительности, а из общих идей. Эти ученые похожи на пауков, которые висят в пустоте, без конца вытягивая паутину из самих себя. Другие, наоборот, усердно собирают факты. Но они не в состоянии привести их в систему и не могут сделать никаких выводов. Они напоминают муравьев: ползая по земле, тащат к себе домой все, что попалось на дороге. И есть еще одна категория — это те, кто начинает с добросовестного изучения фактов, а потом уже выводит из них общий закон. Они-то и являются, настоящими учеными. Их можно сравнить с пчелами: собранный на полях нектар они превращают в мед.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: