Нина Миненко - История_Новосибирской_области_1

- Название:История_Новосибирской_области_1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Западно-Сибирское книжное издательство

- Год:1975

- Город:Новосибирск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нина Миненко - История_Новосибирской_области_1 краткое содержание

Пособие раскрывает историю Новосибирской области в досоветский период — с момента появления человека до конца XIX в. н.э. Содержание разделов «Словарь» и «Краткий топонимический словарь (по материалам И. Воробьевой)» для удобства обращения перенесено в сноски, но одновременно сохранено в качестве самостоятельных разделов. Текст, набранный в две колонки, как правило, это документы в конце глав, передан сплошным текстом. Графическое выделение двумя вертикальными линиями блоков с вопросами не используется. Очевидные ошибки исправлены без комментариев. В книге использованы стили, поэтому для чтения рекомендуется Cool Reader 3 —

История_Новосибирской_области_1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сельские предприниматели держали большое количество лошадей, овец, крупного рогатого скота, для обработки зерна применяли молотилки, веялки и другие машины. Все большее количество сельскохозяйственной продукции, произведенной в зажиточных хозяйствах, предназначалось для продажи.

В то же время росло число безлошадных и однолошадных хозяйств, владельцы которых обычно были сельскими батраками, гнувшими спину на полях кулаков-односельчан.

Усиливается отходничество: обнищавшие крестьяне порывали с сельским хозяйством, нанимались на прииски, заводы, на купеческие суда.

Развитию сельского хозяйства по капиталистическому пути мешало сохранение собственности царского Кабинета на земли и многочисленные феодальные повинности. Крестьянские платежи по-прежнему складывались из подушной и оброчной подати и сборов на местные расходы. Рост недоимок вынуждал бедноту прибегать к кабальным займам у кулаков и купцов.

Тяжесть положения крестьян усугублялась натуральными повинностями: подводной гоньбой, ремонтом дорог, строительством мостов, содержанием перевозов и т. п.

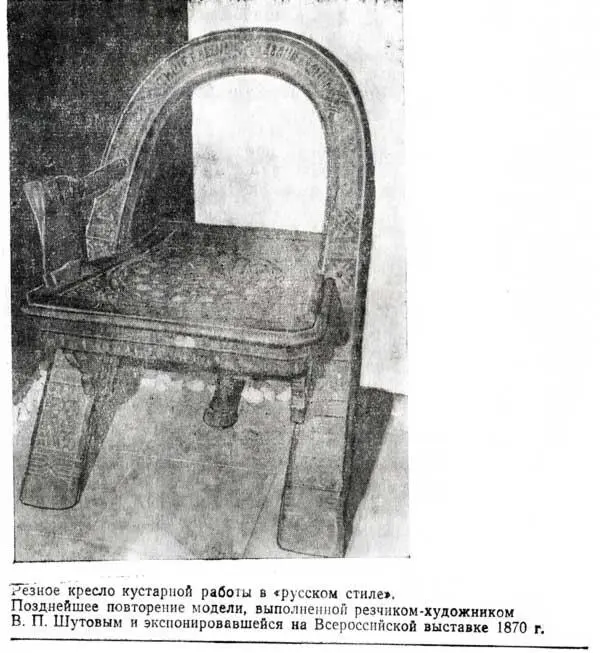

Во второй половине XIX в. кустарные промыслы приобретают самостоятельное значение. Быстрее всего на территории нашей области развивались шерстобитно-пимокатный, смолокурно-дегтярный, гончарный, кожевенный, бондарный промыслы, производство деревянной посуды, саней, телег, экипажей, сельскохозяйственных орудий. Появились даже конные молотилки местного производства. Большим спросом пользовались сузунские шубы — они считались лучшими после барнаульских.

Крупными центрами кустарной промышленности стали села Ордынское, Кривощековское, Бердское, Чингисское, пос. Сузунский.

На основе промыслов вырастала частная промышленность, формировался отряд местной промышленной буржуазии. Разбогатевшие кустари и купцы основывали предприятия капиталистического типа: кожевенные, мыловаренные, свечно-сальные, салотопные, винокуренные, пивоваренные, мукомольные.

По своему значению выделялся кожевенный завод в Бердской волости, принадлежавший купцу Чувакову. Продукцию завода в основном покупали местные крестьяне, часть ее вывозилась в Китай. Мыло и свечи изготавливали на колыванском заводе Жернакова, основанном в 1885 г. Сбывали их на месте, а также на ярмарках в Енисейске и Иркутске.

Наиболее крупным мукомольным предприятием считалась богомоловская мельница (по фамилии владельца — Богомолова) в д. Завьяловой Бердской волости. Здесь применяли довольно совершенные машины. Ежегодно через мельницу пропускали до 200 тысяч пудов зерна. На втором месте была мельница томского купца Горохова, построенная в той же Бердской волости.

Сузунский медеплавильный завод, перешедший после реформы 1861 г. на вольнонаемный труд, по-прежнему находился в ведении Кабинета.

Рабочие кадры на предприятиях формировались из бывших мастеровых Сузунского завода и разорившихся крестьян, вынужденных порвать с земледелием и искать средства к жизни на стороне. Местному пролетариату противостояла буржуазия: сельские кулаки, купцы, промышленники, нещадно эксплуатировавшие рабочих.

Фольклор донес до нас чудовищный облик этих грабителей. «Около моста у нас в Каинске жил Шкроев, капитальный купец. Он сперва был не очень богатый, так себе. А как разбогател? Обманом. Взял на харчи сосланных по монетному делу.

— Давайте деньги делать. Выручку на всю братию.

Они сидят у него в бане, делают деньги, печатный станок поставил. Наделали много.

Был у него племянник. Он ему говорит:

— Всю выручку с тобой пополам.

— А этих людей куда?

— Мы их сожжем!

Один раз баню затопили. Шкроев — дверь на замок, они [те, что печатали деньги] сгорели все. Шкроев-то на костях разбогател…»

На территории нашей области к концу XIX в. было всего два города — Каинск и Колывань. В хозяйстве горожан большое место продолжало занимать земледелие. В Колывани, где насчитывалось примерно 14000 жителей, в конце 80-х годов хлебопашеством занималось до 90% населения. Землю колыванцы арендовали у Кабинета и окрестных крестьян.

Занималась земледелием и большая часть жителей Каинска, ставшего крупным торговым центром. В нем появились конторы заграничных фирм, скупавших на экспорт у местных крестьян сливочное масло, заслуженно славившееся за рубежом. Вблизи города в 1897 г. была открыта учебная сельскохозяйственная ферма и при ней — школа маслоделия и молочного хозяйства.

[56] Новониколаевск — город, выросший из Новониколаевского поселка, названного в честь царя Николая II. В 1925 г. по воле трудящихся город получил новое название — Новосибирск.

Развитие капитализма в стране сделало неотложным сооружение железной дороги, которая должна была обеспечить освоение природных богатств Зауралья, превращение Сибири в рынок сбыта фабрично-заводских изделий, производившихся в центральных областях страны, и вывоз сырья из Сибири. Необходимость прокладки железнодорожной магистрали диктовалась и политическими мотивами: русский царизм стремился укрепиться на Дальнем Востоке. Финансирование строительства государство взяло на себя.

В мае 1891 г. во Владивостоке состоялась торжественная церемония закладки Великой Транссибирской железной дороги. Одновременно развернулись подготовительные работы на трассе Западно-Сибирского участка магистрали.

Первоначально предполагали, что железная дорога пройдет вдоль Московского (Барабинского) тракта и пересечет Обь у Колывани, но затем, по настоянию начальника изыскательской партии инженера Н. Г. Гарина [57] Николай Георгиевич Гарин (1852-1906) — талантливый инженер-путеец и писатель-реалист. Ему принадлежит тетралогия «Детстве Темы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры», посвященная судьбам молодого поколения «переломного времени». А. М. Горький считал ее «целой эпопеей» русской жизни. Литературное имя писателя — Гарин-Михайловский.

, решено было построить мост у с. Кривощекова. Изменение проекта объяснялось тем, что у Колывани река во время половодья разливалась очень широко и строительство моста обошлось бы примерно на три миллиона рублей дороже.

Гарину пришлось выдержать натиск колыванских и томских купцов, кровно заинтересованных в сохранении своей ведущей роли в западносибирской торговле. Купцы Колывани, обеспокоенные тем, что по новому проекту их город останется далеко в стороне от железнодорожной магистрали, предложили инженеру щедрую взятку, чтобы он отказался от изменения первоначального плана. Однако надежды купцов не сбылись. Безуспешными оказались и происки томских толстосумов. Позднее Н. Г. Гарин писал: «Изменение первоначального проекта — моя заслуга, и я с удовольствием смотрю, что в постройке намеченная мною линия не изменена. Я с удовольствием смотрю и на то, как разросся на той стороне бывший в 1891 г. поселок, называвшийся Новой деревней…» [58] Новая деревня (Кривощековский выселок*, пос. Кривощековский) состояла из домиков нескольких семейств, переселившихся на правый берег Оби из с. Кривощекова. (Сделать ссылку для перехода к топонимическому словарю не удалось. Сохранена только «звездочка» — V_E .)

Интервал:

Закладка: