Марианна Басина - На брегах Невы [без иллюстраций]

- Название:На брегах Невы [без иллюстраций]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1969

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марианна Басина - На брегах Невы [без иллюстраций] краткое содержание

Подружившись с членами Тайного общества — будущими декабристами, недавний лицеист стал политическим писателем.

Пушкина видели повсюду: на сходках молодых вольнодумцев, в театре, в светских и литературных салонах, на балах. Он жадно впитывал новые впечатления завязывал многочисленные знакомства и писал. Его стихи против правительства разошлись по всей России. Такого ему не простили.

Об этом и о многом другом рассказывается в книге «На брегах Невы». В ней описывается Петербург десятых годов XIX века и пушкинские места Ленинграда, связанные с молодостью поэта.

Книга «На брегах Невы» — вторая часть трилогии (позднее тетралогии) М. Басиной о Пушкине. Первая и третья части — «Город поэта» и «Там, где шумят Михайловские рощи» — были изданы раньше, в 1965 и 1962 годах.

Вторая повесть из документального цикла М. Я. Басиной о Пушкине:

1. В садах Лицея (Город поэта)

2. На брегах Невы

3. Далече от брегов Невы

4. Там, где шумят михайловские рощи

Для среднего и старшего школьного возраста.

На брегах Невы [без иллюстраций] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Петербург засыпает и просыпается под барабан. Разводы, парады, ученья…

Сколько раз, проходя мимо Марсова поля, Пушкин видел: мороз ли, зной ли — солдаты на плацу. Их выводят задолго до назначенного часа, и они ждут, маются. За спиной тяжёлый ранец, на голове высокий кивер с аршинным султаном, который колышется на ветру. Шея стиснута «до удавления» жёстким воротником, грудь — скрещёнными ремнями. Солдаты ждут… И вот начинается ученье. Тут уж не зевай. Действуй быстро, ловко. Выполняй всё точно. Гляди бодро, весело. А не то… Пушкин ещё в Лицее слышал: когда придворный лакей подаёт царю стакан воды, Александр встаёт и кланяется. А в войсках — «зелёная улица», целые погосты из могил засечённых солдат…

Солдаты сложили сказку. Однажды уговорил чёрт солдата продать свою душу. Солдат согласился, с условием, что чёрт отслужит за него срок — двадцать пять лет. Стал чёрт солдатом. Но недолго служил. Скоро ему от палок, зуботычин, муштры сделалось так жутко, что он бросил к ногам солдата всю амуницию и, забыв про многострадальную солдатскую душу, поскорей убрался в ад.

Служить в столичных полках становилось всё труднее. Аракчеев сам подбирал для них командиров, которые, «беспрестанно содержа солдат в труде и поте, выбьют из них дурь».

Не таких впечатлений хотелось Пушкину. Он мечтал о другом. Ходили слухи, что Россия объявит войну Турции, чтобы освободить греков. Не раз приходилось слышать толки:

— Что, батюшка, говорят, будто наши идут в Туречину?

— Пустяки.

— То-то, родной. Вот уж три года нет от моего грамотки.

— А где твой муж?

— Погонщик в Могилёве.

— Присылает он тебе что?

— Малое дело, батюшка. Да и где взять солдатушке.

А что, если действительно пойдут «в Туречину»? Об этом говорили и в свете. Тогда надо служить на юге, поближе к тем местам.

Случай, казалось бы, представился. Как раз в это время один из знакомых Пушкина, генерал Павел Дмитриевич Киселёв, получил назначение на Украину, в подольское местечко Тульчин, и пообещал Пушкину, что возьмёт его к себе.

О Тульчине Пушкин слышал от приезжающих офицеров. Местечко невелико, но красиво. Это владение графа Мстислава Потоцкого перешло к России от Польши. Там великолепный дворец и обширный парк, где хозяин разрешает бывать и офицерам. В Тульчине квартирует штаб 2-й армии. Молодые офицеры собираются по вечерам в доме Пестеля, адъютанта главнокомандующего, и в других домах. Есть и светские развлечения.

Александр Иванович Тургенев писал Вяземскому, что Пушкин «не на шутку собирается в Тульчин, а оттуда в Грузию и бредит уже войною». Слух об этом дошёл и в Неаполь к Батюшкову.

«Жаль мне бедного Пушкина! — писал Батюшков Гнедичу. — Не бывать ему хорошим офицером, а одним хорошим поэтом менее. Потеря ужасная для поэзии».

Это было в конце мая, а в начале июня Пушкин тяжело заболел. Его вновь посетила старая знакомая — горячка. Он метался в жару, ему обрили голову. Снова, как и год назад Лейтон ни за что не ручался.

И опять сильный организм поборол болезнь.

Я ускользнул от Эскулапа

Худой, обритый — но живой:

Его мучительная лапа

Не тяготеет надо мной.

Здоровье, лёгкий друг Приапа,

И сон, и сладостный покой,

Как прежде, посетили снова

Мой угол тесный и простой.

Болезнь несколько поумерила его воинственный пыл. К тому же из Тульчина ему не слали вестей. Генерал Киселёв не торопился. Когда же Пушкин пожаловался на него другому генералу — Алексею Фёдоровичу Орлову, то услышал в ответ:

— Тульчин вам ни к чему и военная служба тоже. В Петербурге ли, в Тульчине ли — служба везде служба. Вам надобно романтики, а это пот и кровь. Сказывают, под Харьковом в Чугуеве восстал уланский полк. Противятся начальству, не желают военного поселения. Не угодно ли вместо подвигов усмирять бунтовщиков…

Орлов знал, что говорил. Он сам командовал конным гвардейским полком и видел, что творится в армии. Возражать было нечего. Пришлось согласиться.

О ты, который сочетал

С душою пылкой, откровенной

(Хотя и русский генерал)

Любезность, разум просвещенный;

О ты, который, с каждым днём

Вставая на военну муку,

Усталым усачам верхом

Преподаёшь царей науку;

Но не бесславишь сгоряча

Свою воинственную руку

Презренной палкой палача,

Орлов, ты прав: я забываю

Свои гусарские мечты

И с Соломоном восклицаю:

Мундир и сабля — суеты!..

Смирив немирные желанья,

Без долимана, без усов,

Сокроюсь с тайною свободой,

С цевницей, негой и природой

Под сенью дедовских лесов;

Над озером, в спокойной хате,

Или в траве густых лугов,

Или холма на злачном скате,

В бухарской шапке и в халате

Я буду петь моих богов…

Десятого июля переводчик Иностранной коллегии Александр Пушкин получил разрешение выехать из Петербурга, но не в Тульчин, а в «здешнюю губернию» по собственным делам. В тот же день он отправился в псковскую деревню своей матери — сельцо Михайловское — «под сень дедовских лесов».

Он ехал не только «без долимана, без усов», но и без волос. Волосы после болезни едва начали отрастать.

«Петербург неугомонный»

После тихой псковской деревни — Михайловского, мира лесов и полей, Петербург показался Пушкину ещё шумней, суетливей, чем прежде. Уже третий год жил он в Петербурге и знал этот город не только с парадной стороны. Он знал его будни. Они врывались в жизнь «высшего круга», переплетались с нею, властно заявляя о себе.

Рано утром, когда светские красавицы и франты возвращались с балов, по петербургским улицам уже громыхали гружёные телеги, спешили молочницы с кувшинами, разносчики с лотками.

Что ж мой Онегин? Полусонный

В постелю с бала едет он:

А Петербург неугомонный

Уж барабаном пробуждён.

Встаёт купец, идёт разносчик,

На биржу тянется извозчик,

С, кувшином охтенка спешит,

Под ней снег утренний хрустит.

Проснулся утра шум приятный.

Открыты ставни; трубный дым

Столбом восходит голубым,

И хлебник, немец аккуратный,

В бумажном колпаке, не раз

Уж отворял свой васисдас.

С раннего утра город был оживлён.

Не спала Коломна. В мелочных лавочках, где торговали всем на свете, толкались кухарки и те непритязательные коломенские обыватели, которые сами закупали себе провизию и сами варили свой обед. Их не смущало, что сахар здесь попахивает мылом, а сладкие пироги селёдками. Они привыкли к этому.

Гудел Сенной рынок у Садовой улицы, по которой лежал путь из Коломны на Невский. Рынок был самый большой, самый дешёвый, а потому и самый многолюдный в городе. Здесь торговали сеном, столь необходимым для коров и лошадей, которых во множестве держали петербургские жители. С возов и ларей продавали всякую снедь: мясо, рыбу, овощи, битую птицу, живых поросят. И то и дело спорящие и торгующиеся людские голоса покрывал пронзительный визг поросёнка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

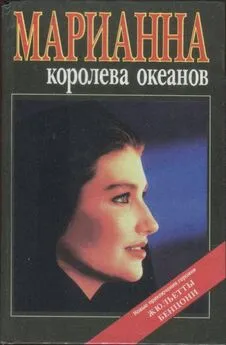

![Обложка книги Марианна Басина - На брегах Невы [без иллюстраций]](/books/1078390/marianna-basina-na-bregah-nevy-bez-illyustracij.webp)

![Василий Ключевский - Русская история. 800 редчайших иллюстраций [без иллюстраций]](/books/262542/vasilij-klyuchevskij-russkaya-istoriya-800-redchajshih.webp)

![Марианна Басина - Там, где шумят михайловские рощи [без иллюстраций]](/books/1079031/marianna-basina-tam-gde-shumyat-mihajlovskie-rochi.webp)

![Марианна Басина - Далече от брегов Невы [без иллюстраций]](/books/1079034/marianna-basina-daleche-ot-bregov-nevy-bez-illyustr.webp)

![Марианна Басина - Город поэта [без иллюстраций]](/books/1079038/marianna-basina-gorod-poeta-bez-illyustracij.webp)