Марианна Басина - На брегах Невы [без иллюстраций]

- Название:На брегах Невы [без иллюстраций]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1969

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марианна Басина - На брегах Невы [без иллюстраций] краткое содержание

Подружившись с членами Тайного общества — будущими декабристами, недавний лицеист стал политическим писателем.

Пушкина видели повсюду: на сходках молодых вольнодумцев, в театре, в светских и литературных салонах, на балах. Он жадно впитывал новые впечатления завязывал многочисленные знакомства и писал. Его стихи против правительства разошлись по всей России. Такого ему не простили.

Об этом и о многом другом рассказывается в книге «На брегах Невы». В ней описывается Петербург десятых годов XIX века и пушкинские места Ленинграда, связанные с молодостью поэта.

Книга «На брегах Невы» — вторая часть трилогии (позднее тетралогии) М. Басиной о Пушкине. Первая и третья части — «Город поэта» и «Там, где шумят Михайловские рощи» — были изданы раньше, в 1965 и 1962 годах.

Вторая повесть из документального цикла М. Я. Басиной о Пушкине:

1. В садах Лицея (Город поэта)

2. На брегах Невы

3. Далече от брегов Невы

4. Там, где шумят михайловские рощи

Для среднего и старшего школьного возраста.

На брегах Невы [без иллюстраций] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

У русского императора от подобных известий голова пошла кругом. Он не знал, что и думать. «Революционное распадение Испании, умерщвление герцога Беррийского и другие подобные события, — рассказывал Каподистрия, — побудили императора видеть и подозревать деятельность какого-то распорядительного комитета, который, как полагали, распространял из Парижа свою деятельность по всей Европе с целью низвергнуть существующие правительства».

А Пушкин в это время читал на заседании «Зелёной лампы» стихи, прославляющие революционные бои:

Мне бой знаком — люблю я звук мечей;

От первых лет поклонник бранной славы,

Люблю войны кровавые забавы,

И смерти мысль мила душе моей.

Во цвете лет свободы верный воин,

Перед собой кто смерти не видал,

Тот полного веселья не вкушал

И милых жён лобзаний недостоин.

«Свободы верный воин», он раздобыл литографированный портрет убийцы герцога Беррийского и сделал на нём надпись: «Урок царям».

В дни, когда Александр, уединившись в царскосельском дворце, строил фантастические умозаключения о причинах революций в Европе, Пушкин расхаживал по рядам кресел в Большом театре и показывал портрет Лувеля со своей недвусмысленной надписью.

Уже не отдельные стихи, а целые рукописные сборники его запретных творений распространялись по Петербургу и по всей России.

Четырёх строк оттуда было достаточно, чтобы очутиться в Сибири:

Мы добрых граждан позабавим

И у позорного столпа

Кишкой последнего попа

Последнего царя удавим.

«Громоносное облако»

По Петербургу ходила рукописная притча: «В одном Селе случился пожар. Легкомысленный хозяин, содержавший питейный дом того Села, пришед в неоплатные долги, в хмелю из отчаяния зажёг свою избу. Поднялся ветер. Всюду разносило пылающие головни. Избы загорались одна после другой. Доходило уже до мужика Антипа, жившего на самом краю Села. Добрый Антип заботился о своих братьях от чистого сердца: но пожар был так силён, что не успел дать никому значительной помощи. Напротив того — потерял в общей тревоге. Братья, которых он хотел спасать, из зависти ль к его богатству и ненавидя его издавна, воспользовались сим случаем и, горя, ожесточились. Не станем разыскивать причин, короче — все на него бросились: и он едва не сделался их жертвою. Следовательно, принуждён отойти, чтобы защитить хотя собственный двор. И правду сказать, время уже было о себе подумать. Прямо на Антипа неслись искры. Одна только изба, и та наполненная пенькою и другим горючим товаром, отделяла его от всеобщей беды. Конечно, крыша была, к счастью, не соломенная и весь дом построен ещё прадедом из дикой плиты, весьма прочным образом, да и горючих веществ находилось в нём немного, однако ж…

Милостивые государи, что прикажете сделать Антипу? Выдти ль ему на улицу и быть равнодушным зрителем, авось-де не загорится, или, сложа руки, горевать и призывать в помощь бога, чтобы он сделал для него чудо и пролил дождь? Не посоветуете ли вы ему лучше не терять ни минуты и распорядить всё к своему спасению? Говорите, милостивые государи…

Село есть Европа, пожар революция, а двор Антипа отечество наше».

Сочинил эту притчу и пустил её по рукам статский советник Каразин, проживавший в Петербурге украинский дворянин. Был он честолюбив, но отставлен от дел. Ему не везло. Он не раз предлагал свои услуги правительству, но его опасались: не в меру рьян и с фантазиями.

В начале царствования Александра I возымел Каразин мечту стать советчиком юного монарха и написал ему письмо. Говорили, что Александр благодарил его и даже по чувствительности обнял, о чём вскоре и пожалел. Непрошеный советчик засыпал его проектами и письмами. Дошло до того, что выведенный из себя царь приказал слободско-украинскому губернатору: «… статского советника и кавалера Каразина за нелепые его рассуждения о делах, которые до него не принадлежат и ему известны быть не могут, взяв из деревни под караулом, посадить на харьковскую гауптвахту на восемь дней».

Но не так-то легко было унять Каразина. Приехав в Петербург летом 1818 года, он пожил, огляделся и не поверил глазам. Что творится в столице? Всюду вольные разговоры, неуважение к властям, всеобщее брожение умов. Рассказывают не таясь, что в Малом танцевальном зале был найден проколотым портрет императора. А пасквили, эпиграммы… Точь-в-точь как во Франции накануне переворота.

«Иной наш брат, украинец, — записал Каразин в своём дневнике, — подумает, что в столице-то, а особливо в Петербурге, в присутствии двора, под глазами государя, соблюдается на особе его уважение и даётся пример преданности. Вот эпиграмма (сказывают, Милонова — известного поэта, члена Общества любителей словесности и художеств), которою меня, так сказать, осрамили в столице сей! Она сделана на Сенат…

Какой тут правды ждать

В святилище закона!

Закон прибит к столбу,

А на столбе корона».

И тут в первый раз в писаниях Каразина появляется имя Пушкина: «Какой-то мальчишка Пушкин, питомец лицейский, в благодарность, написал презельную [13] Презельную — преядовитую. Зелье — яд.

оду, где досталось фамилии Романовых вообще, а государь Александр назван кочующим деспотом… К чему мы идём?»

Каразин не сомневался, что Россия идёт к революции и что необходимо, пока не поздно, предотвратить «пожар». Он принялся за дело.

Однажды утром, разбирая бумаги, положенные к нему на стол, министр внутренних дел граф Кочубей нашёл между ними письмо. Собственно, не письмо, а пространную записку — нечто среднее между доносом и проектом искоренения в России вольнодумства. Вернее, и то и другое вместе.

Как истинный аристократ, граф не без некоторой брезгливости относился к доносам, но как министр внутренних дел не мог не признавать их полезности. Письмо он прочитал. В нём, между прочим, говорилось: «Дух развратной вольности более и более заражает все состояния… Молодые люди первых фамилий восхищаются французской вольностью и не скрывают своего желания ввести её в своём отечестве… Сей дух поддерживается масонскими ложами и вздорными нашими журналами, которые не пропускают ни одного случая разливать так называемые либеральные начала, между тем как никто из журналистов и не думает говорить о порядке… В самом лицее Царскосельском государь воспитывает себе и отечеству недоброжелателей… Это доказывают почти все вышедшие оттуда. Говорят, что один из них Пушкин по высочайшему повелению секретно наказан. Но из воспитанников более или менее есть почти всякий Пушкин, и все они связаны каким-то подозрительным союзом, похожим на масонство».

К письму было сделано примечание: «Кто сочинители карикатур или эпиграмм, каковы напр. на двуглавого орла, на Стурдзу, в которой высочайшее лицо названо весьма непристойно и пр. Это лицейские питомцы!»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

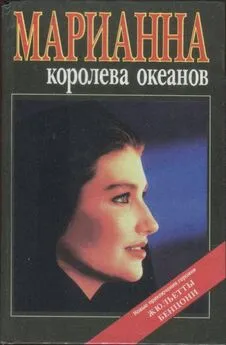

![Обложка книги Марианна Басина - На брегах Невы [без иллюстраций]](/books/1078390/marianna-basina-na-bregah-nevy-bez-illyustracij.webp)

![Василий Ключевский - Русская история. 800 редчайших иллюстраций [без иллюстраций]](/books/262542/vasilij-klyuchevskij-russkaya-istoriya-800-redchajshih.webp)

![Марианна Басина - Там, где шумят михайловские рощи [без иллюстраций]](/books/1079031/marianna-basina-tam-gde-shumyat-mihajlovskie-rochi.webp)

![Марианна Басина - Далече от брегов Невы [без иллюстраций]](/books/1079034/marianna-basina-daleche-ot-bregov-nevy-bez-illyustr.webp)

![Марианна Басина - Город поэта [без иллюстраций]](/books/1079038/marianna-basina-gorod-poeta-bez-illyustracij.webp)