Александр Штейнгауз - Девять цветов радуги

- Название:Девять цветов радуги

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детгиз

- Год:1963

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Штейнгауз - Девять цветов радуги краткое содержание

Из этой книги вы узнаете, что такое свет видимый и невидимый, как он помогает людям познавать и исследовать окружающий мир, проникать в глубь вещества и в космос. Кроме того, вы прочтете о том, как человек научился видеть в темноте, передавать на огромные расстояния изображения и запечатлевать процессы, длящиеся миллионные доли секунды. Обо всем этом и о других новых достижениях науки и техники рассказано в книге «Девять цветов радуги».

Девять цветов радуги - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

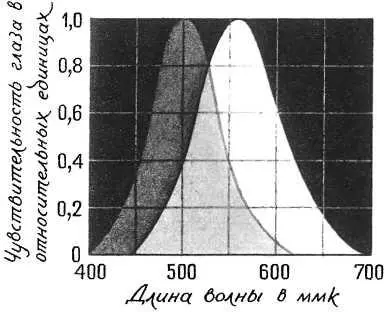

На краях диапазона чувствительность глаза равна нулю и плавно возрастает примерно к его центру. В дневные часы максимум чувствительности приходится на волну в 555 миллимикронов. И поэтому днем мы лучше всего видим лучи желто-зеленого цвета. Примерно на этой длине волны оказывается и максимум излучения солнца. Лучи с такой же длиной волны наиболее сильно отражаются зелеными листьями растений и травой, придавая им желто-зеленый цвет. Можно предположить, что такое совпадение не случайно и что наибольшую чувствительность на волне в 555 миллимикронов глаз приобрел в процессе эволюционного развития.

В вечерние часы, когда наступают сумерки, колбочки отключаются и зрительные процессы в глазу происходят несколько иначе. Максимум чувствительности глаза при этом сдвигается в область голубых лучей, на волну 507 миллимикронов. Именно поэтому в сумерки все окружающее кажется нам синеватым.

Кривые чувствительности человеческого глаза. Днем глаз наиболее чувствителен к лучам желто-зеленого цвета. В сумерки, когда действуют в основном палочки, — к лучам синего цвета.

Теперь следует рассказать о диапазоне освещенностей, в котором нормально работает глаз.

Оказывается, он чрезвычайно велик. Мы можем ощущать свет даже в том случае, когда на сетчатку попадает несколько десятков фотонов. Если бы ночью на земле было абсолютно темно, то в ясную, сухую погоду горящую стеариновую свечу было бы видно на расстоянии 30 километров!

Однако полной темноты на земной поверхности не бывает. Даже в безлунную ночь звезды (как видимые, так и не видимые глазом), свет, рассеиваемый атмосферой, и собственное свечение атмосферы, отблески северных сияний, зодиакальный свет в сумме создают освещенность, не меньшую 0,0003 люкса. Такую же освещенность создает свеча на расстоянии примерно 60 метров. И все-таки в таких условиях, когда можно, не укрываясь, перезарядить кассеты пленкой, наш глаз еще оказывается работоспособным. Мы еще в состоянии различать крупные предметы и передвигаться, не натыкаясь на них.

Зато в солнечный день, когда солнце близко к зениту, даже в наших широтах освещенность достигает многих десятков тысяч люксов; так, цифра в 50 тысяч люксов является далеко не пределом. А ведь такую освещенность могла бы создать лампа с силой света 50 тысяч свечей, да и то только на расстоянии 1 метра. Но и при таком ярком свете глаз человека продолжает хорошо работать: окружающее воспринимается им предельно четко и ясно.

Для того чтобы лучше представить себе диапазон освещенностей, с которыми приходится иметь дело, читателю стоит просмотреть приводимую здесь таблицу.

Солнце — 100 тысяч люксов.

Полнолуние, ясное небо — 0,2 люкса — Освещенность от свечи при расстоянии 2,2 метра.

Венера в максимальной фазе — 1,1·10 -4люкса — То же, при расстоянии 100 метров.

Сириус — 9·10 -6люкса — То же при расстоянии 300–330 метров.

Звезда первой величины [9] Понятие звездной величины сложилось исторически. Оно не связано с размерами светила и лишь характеризует его видимую, а не абсолютную яркость. Звезда первой величины дает освещенность на зрачке глаза, равную 8,3·10 -7 люкса. Звезда второй величины дает освещенность в 2,5 раза меньшую, чем звезда первой величины. А звезда третьей величины — в 2,5 раза меньшую, чем звезда второй величины, и так далее.

- 8·10 -7люкса — То же, при расстоянии 1100 метров.

Звезда шестой величины (граница видимости невооруженным глазом) — 5·10 -16люкса) — 8·10 -9люкса — То же, при расстоянии 11 километров.

Звезда 24-й величины (граница обнаружения при фотографировании с помощью самого мощного телескопа) [10] Эта граница не является неизменной. Она меняется с ростом достижений техники.

— То же, при расстоянии 44 тысяч километров.

Ученые установили пределы максимальной и минимальной освещенности, в которых глаз не ослепляется. Отношение этих пределов (большего к меньшему) дает фантастически большое число: 10 12, или миллион миллионов. Еще не создан прибор, способный без дополнительных специальных устройств работать в таком широком диапазоне. Правда, в глазу также имеются особые устройства, помогающие ему приспосабливаться к работе в столь различных условиях. Такое приспособление носит название адаптации глаза.

Во время адаптации в глазу имеет место несколько процессов. Один из них — изменение диаметра зрачка — нам уже известен. Другой процесс обеспечивается клетками с черным пигментом. Под воздействием яркого света этот пигмент, который часто называют фусцином, выделяется клетками и проникает в слои сетчатки. Здесь он обволакивает светочувствительные клетки и тем самым уменьшает доступ света к ним. При малой освещенности фусцин покидает сетчатку, открывая доступ свету. О третьем процессе также нетрудно догадаться. Он связан с различием чувствительности клеток — колбочек и палочек. При ярком свете работают и палочки и колбочки. В сумерки же энергии света уже не хватает, для того чтобы в колбочках возникала реакция распада родопсина, и они полностью «выключаются». Зато родопсин, содержащийся в палочках, распадается под воздействием даже очень малых количеств света, и сигналы из палочек по нервным волокнам продолжают поступать в мозг.

Адаптация глаза не происходит мгновенно. Для того чтобы глаз привык к новым условиям, требуется некоторое время. При переходе от темноты к яркому свету (например, при выходе из темной фотолаборатории в освещенную солнцем комнату) мы жмуримся от яркого света и даже ощущаем болезненное раздражение глаз. К счастью, уже через 30–40 секунд наш глаз полностью приспосабливается, адаптируется, к новым условиям. Если же происходит обратный переход (от более светлого к более темному), то процесс адаптации длится значительно большее время. Цветовое зрение адаптируется за 5–8 минут, а палочки приобретают необходимую чувствительность за гораздо большее время — оно может достигать 30–80 минут.

Другим чрезвычайно важным свойством зрения человека является его острота, то есть способность видеть раздельно два объекта, находящиеся очень близко друг к другу.

Вы можете проверить остроту своего зрения довольно простым путем. Для этого в ясный (лучше безлунный) вечер попробуйте различить в некоторых созвездиях близко расположенные друг к другу звезды.

Угловым размером тела мы называем угол, под которым видит это тело наблюдатель. Угловым расстоянием — угол между двумя интересующими нас объектами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Елена Чалова - Глаза цвета радуги [СИ]](/books/1090526/elena-chalova-glaza-cveta-radugi-si.webp)