Алексей Леонтьев - Путешествие по карте языков мира

- Название:Путешествие по карте языков мира

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский Дом Мещерякова

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91045-077-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Леонтьев - Путешествие по карте языков мира краткое содержание

Вы хотите узнать, когда чукчи «пальчат»? А как считают в Новой Гвинее? Почему по-японски фамилия автора звучит Реонтиефу и где встречаются самые длинные слова? В каком родстве состоит русский язык с бенгальским и персидским? Куда слова путешествуют и почему в одних языках их сотни, а в других — сотни тысяч?

На эти и другие, не менее интересные вопросы вы найдете ответы в книге академика Алексея Леонтьева «Путешествие по карте языков мира».

Произведения, посвященные науке, изучающей язык, — лингвистике, ее прошлом, настоящем и будущем, написаны ярко и вполне доступно и заставят читателя задуматься над многими вещами, о которых он раньше, может быть, не имел представления.

Путешествие по карте языков мира - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

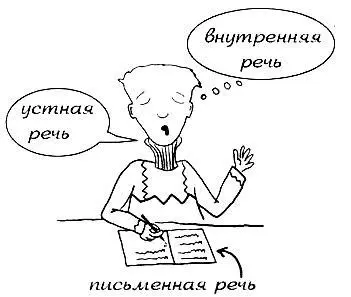

Можно выделить и другие виды речи, например речь устную и письменную.

Внутренняя речь — тоже вид речи. Этим термином ученые называют речь, не произносимую вслух, а существующую только в нашем мозге. Это такая речь, которую мы обращаем к самим себе. Допустим, вы не выучили урока. Учитель берет журнал и смотрит, кого бы ему вызвать. Вы говорите себе мысленно: «Хоть бы меня не спросил». Это и есть внутренняя речь, и даже очень характерный для нее случай — когда в предложении нет подлежащего. Оно для внутренней речи обычно и не нужно: ведь то, о чем мы думаем, в таких случаях у нас перед глазами или, по крайней мере, достаточно ярко представляется нам.

Впрочем, внутренняя речь, хотя она и беззвучна, не так уж отличается от речи внешней, звучащей. И та и другая управляются одними и теми же речевыми механизмами.

Владеете ли Вы русским языком?

Не спешите отвечать на этот вопрос утвердительно. Все зависит от того, что понимать под «владением» языком.

Начнем с того, что русским языком во всем богатстве его грамматики и особенно словаря вообще никто не владеет. Количество слов в современном русском литературном языке приближается к 100 тысячам. Но если мы возьмем количество слов, употребляемых даже самыми крупными русскими писателями, то оно далеко не будет достигать этого числа. Например, Пушкин, к произведениям которого сейчас составлен полный словарь, употреблял «всего-навсего» 21 тысячу слов.

Дело даже не в этом. Владеть языком — значит максимально использовать все выразительные возможности, скрытые в нем; уметь вложить даже в самый малый запас слов, выражений все, что можно в него вложить; уметь понять сказанное так, как оно было сказано. Все это не так просто.

В процессе овладения языком одни и те же результаты могут достигаться разными способами. И ребенок, который учится говорить и уже правильно употребляет звуки и грамматические формы, совершенно необязательно пользуется при этом точно тем же механизмом, что мы с вами.

Когда ребенку исполняется год три — год четыре месяца, он говорит многие слова как будто уже правильно. Но если для нас важно ясно различать похожие слова — именно «кошка», а не «кашка», именно «сало», а не «зала», то ребенок этого возраста, наоборот, усвоив какие-то слова, подгоняет все новые слова под уже знакомые образцы. Поэтому совершенно разные слова начинают у него звучать очень похоже.

В следующие полгода ребенок выучивается различать похожие слова. Но он их различает не потому, что понимает, в чем разница, а только потому, что знает от взрослых, что это разные слова. И только в начале третьего года жизни он овладевает фонетикой родного языка настолько, чтобы не только ясно различать слова, но и понимать, в чем их различие.

А разлагать слова на составляющие их звуки он обычно так и не может научиться до 6–7 лет, иногда до самого поступления в школу. Первоклассники, например, часто не умеют выделить в слове гласные и на вопрос, из каких звуков состоит, скажем, слово «корова», говорят: к, ри вили ка, ро, ва.Но чтобы научиться писать и читать, необходимо уметь разлагать слова на звуки; поэтому все грамотные люди делают такой анализ безошибочно.

Интересно, однако, что в китайском языке дело обстоит не так. Китаец, даже грамотный (знающий иероглифы), если он не знаком с письменностью типа нашей, т. е. с письменностью буквенной, не осознает внутри слога гласный звук.

Значит, есть основание думать, что если бы мы тоже пользовались иероглифической, а не буквенной письменностью (т. е. обозначали бы не отдельные звуки, а целые слова), то, быть может, не умели бы, даже и будучи взрослыми, разлагать слоги на звуки.

Похожее развитие замечается при овладении грамматикой. Какое-то время ребенок правильно употребляет грамматические формы, но они еще изолированы в его мозге, как если бы это были отдельные слова. Лишь потом он начинает понимать, что «столу» и «кошке» — это формы, имеющие одинаковую грамматическую характеристику, а «кошка», «кошки», «кошке» и т. д. объединены в языке в единую систему.

Но особенно важно развитие значений слов. Оно было исследовано в начале 30-х годов советским психологом Л. С. Выготским. Вот что у него получилось.

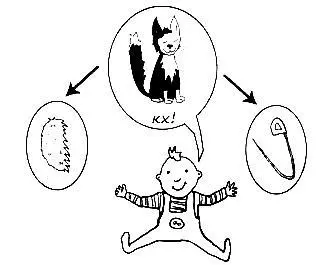

Оказывается, когда дети разного возраста употребляют даже одни и те же слова, они связывают с ними совершенно разное содержание. Самый маленький ребенок беспорядочно объединяет предметы под одной «шапкой», под одним именем по самым случайным признакам. Например, одно и то же слово (или, вернее, один и тот же звук «кх»), обозначающее кошку, ребенок применяет также к меху (потому что он мягкий) и к булавке (потому что она царапает). Затем образуется, как говорил Выготский, «мышление в комплексах». Это значит, что ребенок объединяет под одним названием разные предметы, исходя не из того, что у них у всех есть какое-то общее качество (т. е. не производя абстракции), а только из того, что в речи взрослых все эти предметы уже объединены. Выготский сравнивал это с положением в семье, все члены которой носят единую фамилию: мы знаем, что Иван Федорович и Мария Сергеевна — Петровы не потому, что у них есть какие-то внешние признаки, специфические именно для Петровых, а чаще всего просто потому, что кто-то нам сказал, что их фамилия Петровы. И только много позже у детей появляется настоящая абстракция и, следовательно, можно говорить о настоящих понятиях.

Язык — это не что-то застывшее и неизменное. Он находится в вечном движении, потому что на говорящих людей постоянно действует множество самых различных факторов — и внешних, как говорят, экстралингвистических, и внутренних, собственно языковых. Русский языковед И. А. Бодуэн де Куртенэ в одной из своих статей удивлялся тому, что, несмотря на такое количество самых разнообразных обстоятельств, обусловливающих изменения в языке, язык изменяется все-таки не очень сильно и сохраняет свое единство. Но ничего особенно удивительного в этом нет. Ведь язык — это важнейшее средство взаимопонимания людей. И если бы язык не сохранял свое единство, то он не мог бы выполнять эту важнейшую функцию.

Язык и разум человека

Предисловие автора

В числе моих опубликованных работ довольно много научно-популярных статей и небольших книг, рассчитанных в основном на школьников средних и старших классов и на молодежь. Кроме той книжки, которая (во втором, исправленном издании) лежит сейчас перед читателем, это книги «Возникновение и первоначальное развитие языка» (научно-популярная серия издательства АН СССР, М., 1963), «Языкознание и психология» (то же издательство «Наука», 1965), «Что такое язык» (М., «Педагогика», 1976), «Путешествие по карте языков мира» (М., «Просвещение», 1981; издание второе, дополненное — 1990), «Мир человека и мир языка» (М., «Детская литература», 1987), «Л. С. Выготский» (М., «Просвещение», 1991), статьи в «Детской энциклопедии» (издание второе), однотомнике «Познание продолжается» (1970), «Энциклопедическом словаре юного филолога» (1984), в различных журналах и газетах, в частности в журналах «Наука и жизнь», «Знание — сила», «Семья и школа», «Литературная учеба».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: