Александр Джуринский - Сравнительное образование. Вызовы XXI века

- Название:Сравнительное образование. Вызовы XXI века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Прометей»86f6ded2-1642-11e4-a844-0025905a069a

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-7042-2519-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Джуринский - Сравнительное образование. Вызовы XXI века краткое содержание

В монографии на основе методологии сравнительной педагогики рассмотрены состояние, тенденции развития образования в России и в мире. Сопоставительно охарактеризованы направления реформирования общего образования и высшего профессионального образования. Предложен компаративистский анализ стандартизации и диверсификации образования, гражданского, нравственного, религиозного, межнационального воспитания и обучения в общеобразовательной школе, модернизации, интернационализации высших учебных заведений. Монография адресована ученым, преподавателям, бакалаврам, магистрантам, аспирантам, докторантам, всем, кого заботит эффективное развитие образования.

Сравнительное образование. Вызовы XXI века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

При всех недостатках рейтинги служат стандартными сравнительными измерителями, позволяющими делать в высокой сепени объективные выводы об эффективности вузов.

Особым признанием в мировом педагогическом сообществе пользуются Шанхайский и Лондонский рейтинги. [Шанхайский рейтинг; Лондонский рейтинг]

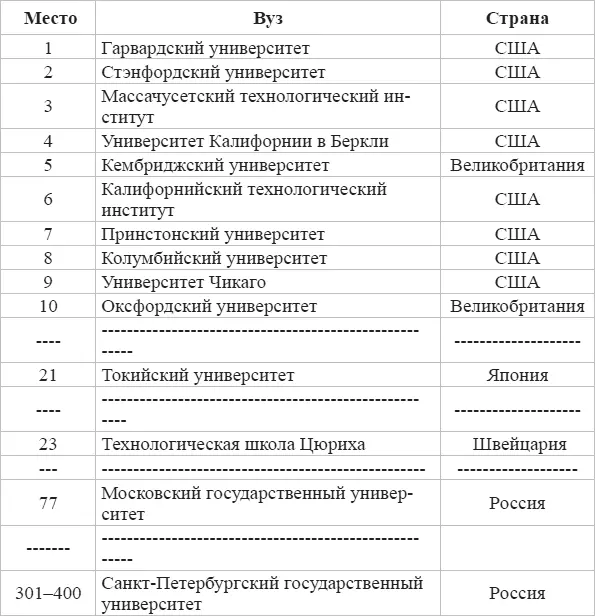

Таблица 14

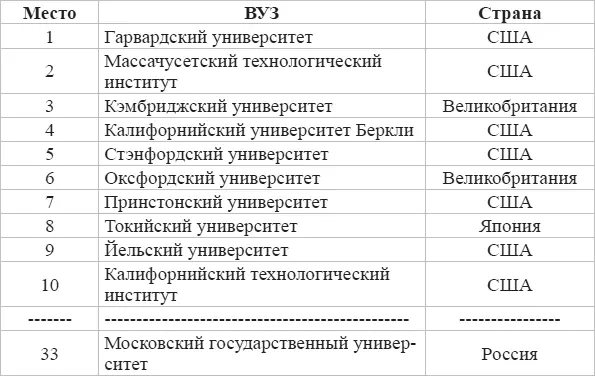

Таблица 15

Не трудно заметить, что в обоих рейтингах доминируют вузы США. В Шанхайском рейтинге, помимо американских, в двадцатке лучших оказались три британских университета. Лучшему азиатскому вузу – Токийскому университету – отведено 21 место; лучшему вузу континентальной Европы – Технологической школе Цюриха – 23 место.

Несколько иной ранжир вузов зафиксирован в Лондонском рейтинге. Однако отличия от Шанхайского рейтинга не существенные. В Лондонском рейтинге США занимают 7 из 10 первых мест. В десятку лучших вошли также британские вузы – Кембридж (3-е место) и Оксфорд (6-е место), а также Токийский университет (8-е место).

Достижение ведущими вузами выдающихся результатов объясняется, по крайней мере, тремя группами факторов: плотной концентрацией талантливых преподавателей и учащихся; значительными материальными ресурсами; эффективным управлением [Д. Салми, И.Д. Фрумин (2013)].

Россия.В «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» (2002) констатировалось, что социально-экономический кризис 1990-х г.г. существенно затормозил позитивные изменения, в том числе в сфере высшего образования. Массовое повышение в 1990-х гг. статуса высших учебных заведений до уровня академий и университетов, в значительной мере стихийный количественный рост вузов, прежде всего за счет открытия частных заведений, сопровождается снижением среднего уровня подготовки выпускников. Не все негосударственные вузы отвечают требованиям, предъявляемым к высшей школе. Переустройство высшего образования происходит противоречиво и неоднозначно. Экстенсивный рост системы образования не подкрепляется должным качеством обучения. Сохраняется разрыв между уровнем подготовки специалистов в ведущих и многих остальных вузах. Размывается фундаментальность высшего образования. Российские студенты недостаточно инициативны. В учебном процессе доминируют репродуктивные технологии, которые не формируют компетенции самостоятельного анализа, поиска решений, прогнозирования.

Высшая школа России утрачивает свой высочайший авторитет в мире. Это касается и ведущих учебных заведений. Так в Шанхайском рейтинге 2011 г. нашлось место лишь двум российским вузам: Московский государственный университет (77 позиция) и Санкт-Петербургский государственный университет (301–400 позиции). МГУ (33 место) – единственный российский вуз, попавший в Лондонский рейтинг 2011 года. В Лондонском рейтинге 2014 года МГУ опустился еще ниже, оказавшись среди вузов, занявших с 51-го по 60-е места.

МГУ – единственный российский университет, вошедший в Лондонский рейтинг 2014 года, оказался среди вузов, занявших с 51-го по 60-е места.

Впрочем, международные рейтинги далеко не объективно оценивают российскую высшую школу. По мнению ректора МГУ В. Садовничего, их составители пренебрегают содержательным анализом, вследствие чего не адекватно оценивают, в частности, российское высшее образование, которое, по его мнению, остается «лучшим в мире по глубине и фундаментальности программ». В.Садовничий обратил внимание, что в рейтингах никак не отражен факт того, что среди всех университетов мира МГУ – вуз с наибольшим количеством преподавателей по отношению к числу студентов.

Как бы то ни было, международные мониторинги подают сигнал тревоги о флагманах российского высшего образования. Вряд ли можно говорить о каком-то заговоре составителей рейтингов в пользу США и против России. К примеру, в лучших вузах России в последние годы так и не появились свои нобелевские лауреаты. У нас пока нет университетов со значительным числом иностранных преподавателей. Многие российские ученые недостаточно владеют английским, который сегодня выполняет в значительной мере функции всемирного научного языка. Все это мешает нашим соотечественникам в должной степени погружаться в мировую науку, представлять свои труды на международной арене.

Для обеспечения качества российского высшего образования необходимо усиление общественной составляющей в управлении образованием; создание и внедрение системы управления качеством в образовательных учреждениях; разработка иных процедур оценки качества образовательного учреждения; участие в международных образовательных проектах. Возможным решением проблемы может стать создание независимых экспертных агентств, на которых были бы возложены функции по созданию единых правил и норм, регулирующих качество образования.

Источники и литература

Америка-2000: стратегия развития образования. 1991.

Андреева Г.А. Модернизация системы высшего педагогического образования в Англии. М., 2002.

Антология гуманной педагогики. Френе. М.,1997.

Артеменко О. [Интервью «Российской газете»] // Российская газета. 05.07. 2011.

Балицкая И.В. Мультикультурное образование в многонациональных странах. Опыт США, Канады, Австралии. М., 2008.

Безруких М.М. К вопросу об инновациях в образовании // Известия Российской академии образования. 2009, № 2 (10).

Боревская Н.Е. Государство и школа. Опыт Китая на пороге III тысячелетия. М., 2003.

Боревская Н.Е. Тенденции развития образования в КНР // Педагогика. 2011. № 7.

Борисенков В.П., Гукаленко О.В., Данилюк А.Я. Поликультурное образовательное пространство России: история, теория, основы проектирования. М.-Ростов-на-Дону, 2004.

Бражник Е.И. Интеграционные процессы в современном европейском образовании. СПб, 2001.

Бродфут П. Сопоставительный анализ работы английских и французских учителей // Перспективы.1986. № 2.

Вестник образования, № 2, 2008.

Всесоюзный съезд учителей. М., 1978.

Вульфсон Б.Л . Образовательное пространство на рубеже веков. М.,2006.

Вульфсон Б.Л. Стратегия образования на Западе на пороге XXI века. М., 1999.

Галич Ю.Н. Изменения в основном законе об образовании Японии и морально-патриотическое воспитание в высшей школе. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.logosbook. ru/VOS/11_2007/16-21.pdf

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: