Василий Щепетев - История государственного управления в России

- Название:История государственного управления в России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Юридический центр»670c36f1-fd5f-11e4-a17c-0025905a0812

- Год:2004

- Город:СПб.

- ISBN:5-94201-278-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Щепетев - История государственного управления в России краткое содержание

В учебнике исследуются основные закономерности возникновения и развития российской государственности на разных ее этапах. Показываются история государственной службы в России, процесс совершенствования (реформирования) высшего, центрального и местного аппаратов власти в целях более эффективного управления обширными территориями России, преодоления возникающих кризисов. Рассматривается роль правящих политических партий, церкви, армии, полиции в развитии российской государственности.

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений, а также всех интересующихся историей возникновения и развития российской государственности.

Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 061000 «Государственное и муниципальное управление»

The manual examines basic conformities of the origin and development of the Russian statehood at its different stages; shows history of government service in Russia, the process of improving (reforming) higher, central and local apparatus of power for the purpose of more effective administration of vast territories of Russia, overcoming the arising crises; deals with the role of the ruling political parties, church, army, and police in the development of the Russian statehood.

The book is addressed to students, post-graduates and professors of higher educational institutions as well as to everybody who is interested in history of the origin and development of the Russian statehood.

The book is admitted by the Ministry of Education of the Russian Federation as a manual for students of higher educational institutions who are trained in speciality 061000 «State and Municipal Administration»

История государственного управления в России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

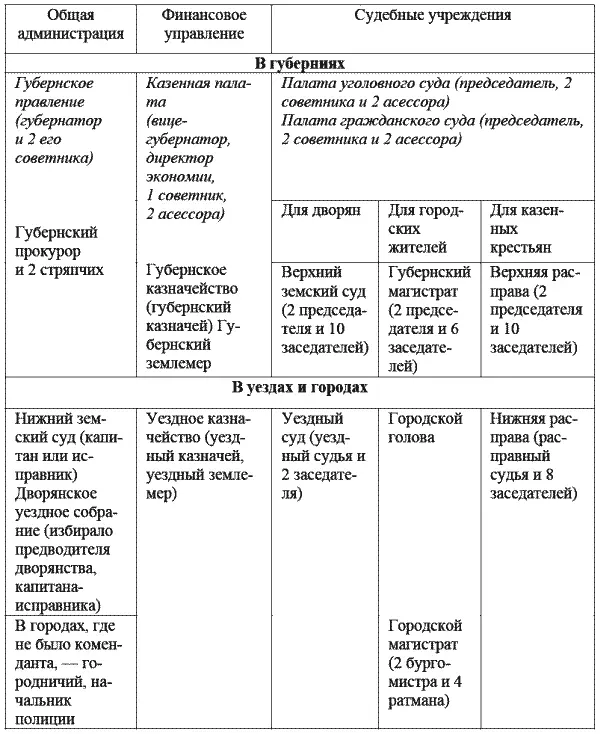

Судебные уездные учреждения повторяли губернские: для дворян – Уездный суд, для горожан – Городской магистрат, для крестьян – Нижняя расправа.

Придав губернским и уездным учреждениям четкую структуру, дальнейшая реформа должна была определить выборные органы и должности в губернском управлении и должности, назначение на которые осуществлялось из центра.

Кроме административных, финансовых и специальных судебных учреждений, в каждом губернском городе был создан новый орган – Приказ общественного призрения, ведавший школами, больницами, богадельнями и приютами. В отличие от Губернского правления и Казенной палаты приказ общественного призрения имел выборный состав.

Дворянское самоуправление

В своей внутренней политике Екатерина II ориентировалась прежде всего на дворянство, и уже в первые годы ее правления закладывались основы самоуправления этого сословия. При подготовке к созыву Уложенной комиссии в 1766 г. дворянам каждого уезда было предписано избирать на два года уездного предводителя для руководства выборами депутатов в комиссию и на случай каких-либо других требований со стороны верховной власти.

Реформа 1775 г. увеличила влияние дворянства на местное управление, дала ему сословную организацию, предоставив права юридического лица уездному дворянскому собранию. Жалованная грамота дворянству 1785 г. укрепила позиции этого сословия.

Жалованная грамота дворянству подтверждала:

– дворянские привилегии;

– освобождение от обязательной службы;

– освобождение от телесных наказаний;

– освобождение от подушной подати, постоев войск;

– дворянские права;

– право владеть крестьянами;

– монопольное право владеть землями и недрами;

– права свободного распоряжения имениями, занятий предпринимательством и торговлей;

– право иметь свои сословные учреждения.

Дворяне каждой губернии организовывались в дворянское общество, органом которого становилось дворянское собрание, собиравшееся один раз в три года. Избранным мог быть только тот дворянин, чей доход с имения был не ниже 100 руб. в год. Участвовать в выборах могли дворяне, достигшие 25-летнего возраста и имевшие офицерский чин. Помимо выборов должностных лиц дворянские собрания решали вопросы, поставленные правительством, а также проблемы, связанные с сословной дисциплиной.

Дворянское собрание избирало из своего состава предводителя дворянства и капитана-исправника (дворяне могли путем занятия этих должностей участвовать в местном управлении). Оно имело также право обращаться к губернатору, а также к Сенату и императрице лично с предложениями о своих нуждах.

Городское самоуправление

В 1785 г. была опубликована Грамота на права и выгоды городам Российской империи, позже получившая название Жалованной грамоты городам. При ее разработке были учтены некоторые пожелания из городских наказов Уложенной комиссии, а также уставы, определявшие устройство прибалтийских городов, в частности Риги. В основе этих уставов было заложено магдебургское (по названию города в Германии), или немецкое, право, сложившееся в эпоху Средневековья.

В городах учреждалось городское общество, названное мещанством и состоявшее из купцов и промышленников разного рода, за исключением дворян и людей служащих. Мещанству, или городскому обществу, предоставлялись права на промыслы, с исключением иногородних, право распоряжения общественным имуществом, право собираться по приказанию и дозволению начальника губернии для выборов из своей среды должностных лиц и выслушивания предложений начальства. Из выбранных лиц составлялся магистрат, которому поручалась защита городских жителей от неправильных служб и тягостей, т. е. защита их финансовых интересов, а также охрана города. Для охраны беспомощных членов городского общества (малолетних сирот и вдов) из выбранных лиц учреждалось особое присутственное место – сиротский суд, которому, а не самому обществу, поручалось попечение о них.

Городские жители были разделены:

1) на городовых обывателей вообще или таких лиц, которые имеют в городе недвижимое имущество и к которым причислены самые дворяне; на иногородних, не владеющих в городе таким имуществом и не записанных в городскую обывательскую книгу;

2) купцов трех гильдий;

3) цеховых ремесленников: мастеров, подмастерьев и учеников;

4) на иногородних и иностранных гостей, записавшихся в городскую обывательскую книгу для производства промыслов, работ и других мещанских (т. е. свойственных городским жителям) упражнений;

5) на именитых граждан, а в их числе на заслуженных лиц городского общества; ученых, художников, архитекторов, живописцев, скульпторов, музыкантов; капиталистов, «объявивших за собою капитала на 50 тыс. рублей и более»; банкиров, которые занимаются переводом денег и «объявят капитал от 100 до 200 тыс.»; оптовых торговцев, не имеющих лавок (т. е. не занимающихся розничным торгом); кораблехозяев, отправляющих собственные корабли за море;

6) посадских, т. е. старожилов, родившихся в городе или поселившихся там для промысла, рукоделия, работ; не причисленных к другим категориям граждан.

Все эти звания не были, безусловно, наследственными; их сохранение зависело от ежегодного взноса известной подати, занятия, состояния и образования.

В городе согласно Жалованной грамоте действовали следующие должностные лица и учреждения: городничий, городовой магистрат и при нем городовой сиротский суд и словесный суд. Городничий назначался Сенатом по представлению губернского правления.

Обязанности городничего были следующие: охрана общественной тишины и порядка; надзор за исполнением закона и исполнение предписаний всех судебных учреждений, принятие мер против эпидемий, функции пожарной полиции, заботы о городских путях сообщения; отвод войскам квартир, пастбищ, призрение бедных и пресечение нищенства; надзор за мерами и весами, который городничий осуществлял совместно с городовым магистратом; производство административного дознания; преследование шаек воров и беглых крестьян в городе, причем обыватели обязаны ему в этом случае помогать; восстановление порядка в случае открытого неповиновения властям со стороны целого общества.

В распоряжении городничего находилось «отчасти» войско, так называемые «штатные команды», которые несли в городах караульную службу в присутственных местах. Во всех делах, касавшихся купца или мещанина, городничий обязан был приглашать к себе члена городского магистрата, избранного специально для этой цели.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: