Ольга Сычева - Молоко. Качество, состав, свойства. Проблемы и решения

- Название:Молоко. Качество, состав, свойства. Проблемы и решения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-4475-2497-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Сычева - Молоко. Качество, состав, свойства. Проблемы и решения краткое содержание

В монографии обобщены вопросы научной и производственной направленности, касающиеся состава, свойств и качества молока, а также методов их исследований. Особую актуальность эти вопросы имеют в связи с внедрением нового ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко натуральное коровье – сырьё». Книга адресована, как специалистам, работающим в области получения и переработки молока, а также научным работникам, студентам и аспирантам.

Молоко. Качество, состав, свойства. Проблемы и решения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

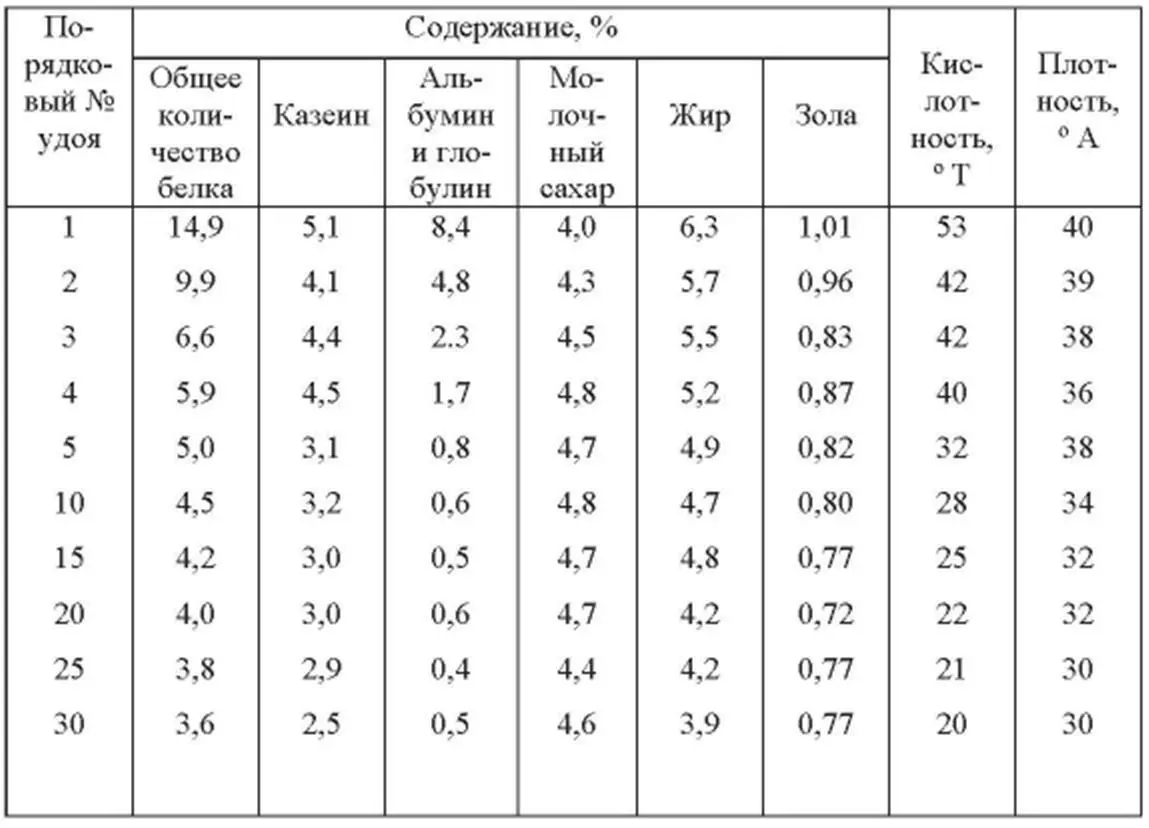

Состав молозива приведен в табл. 3.4 (Галат Б.Ф. и др., 1980).

Таблица 3.4

Химический состав и свойства молозива (по Г.С. Инихову)

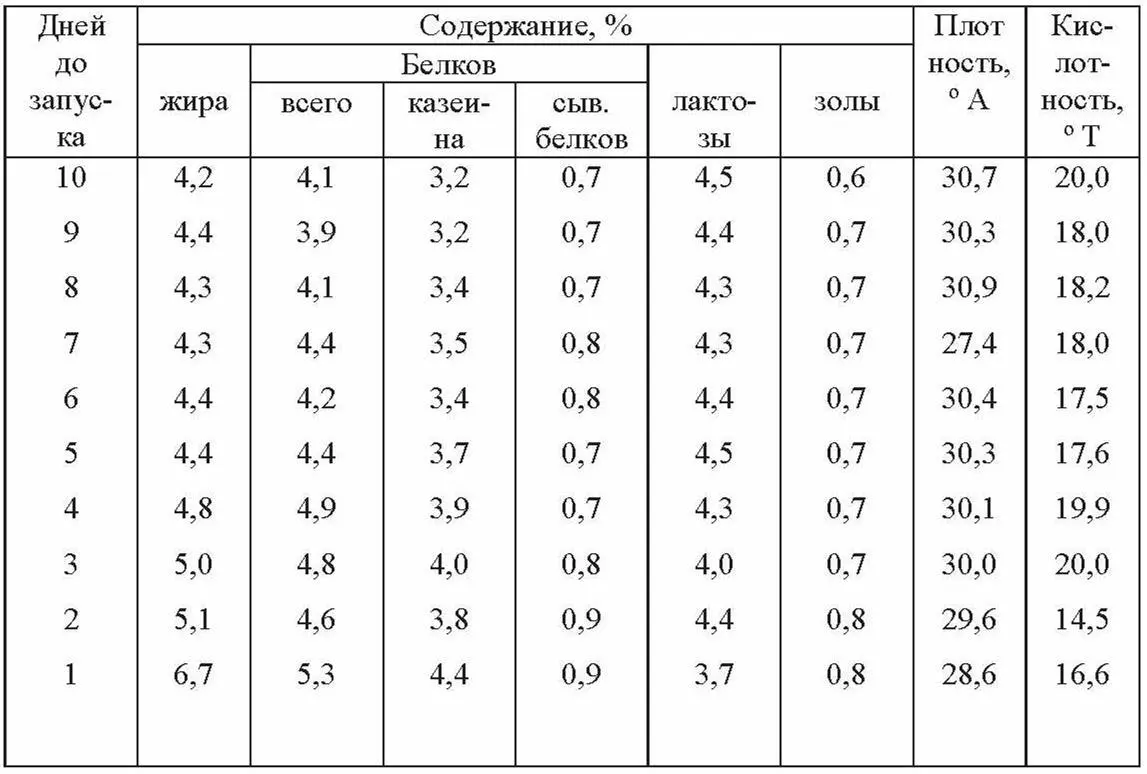

Дальнейшие изменения в составе и свойствах молока происходят в конце лактации, за 10-15 дней до запуска. «Стародойное» молоко также относят к анормальному, оно отличается поп составу от молока основного периода лактации и от молозива (табл. 3.5).

Перед запуском молоко приобретает неприятный горьковато-солоноватый вкус. Содержание белков и жира в таком молоке увеличивается, а титруемая кислотность снижается. Как и молозиво, стародойное молоко не подлежит промышленной переработке, а должно использоваться в кормовых целях.

Таблица 3.5

Изменение состава молока коров в конце лактации (по Р.Б. Давидову)

О влиянии возраста коров на содержание белка в молоке нет единого мнения. Одни авторы считают, что содержание белка с возрастом существенно не меняется. На основании исследований Л.С. Жебровского (1973), М.Л. Кужбалова (1973) можно заключить, что в первую лактацию от коров получают 70-75 % молока по отношению к их наивысшему последующему удою. Содержание белка в молоке коров подвержено влиянию возрастного фактора меньше, чем удой и даже содержание жира.

3.3. Кормление

За последние 15-20 лет проведена большая работа по изучению влияния кормления на продуктивность, состав, свойства молока и качество молочных продуктов. Корма оказывают как непосредственное влияние на молочную продуктивность, так и косвенное – путем воздействия на микробиологические процессы в рубце и обмен веществ в организме лактирующего животного.

Для получения высоких удоев и хорошего качества молока большое значение имеют питательность рациона коров, уровень белкового, углеводного, жирового, минерального и витаминного питания, использование разнообразных кормов и наиболее целесообразное их сочетание. При этом соотношение питательных веществ в рационе должно быть оптимальным.

Установлено, что в среднем на 1 кг молока расходуется около 1 корм. ед. и 100 – 120 г переваримого протеина. Снижение уровня протеина в рационе коров до 80 г из расчета на 1 корм ед. приводит к уменьшению содержания жира и белка в молоке, а увеличение протеина до 125 г на 1 корм. ед. способствует повышению содержания жира (на 0,16 %) и белка (на 0,21 %) в молоке. По данным А. Головина, при оптимальном кормлении (в сутки на голову расходовали 12,4 корм. ед. и 1360 г переваримого протеина) удой коров был на 80 % выше, а жира и белка в молоке на 0,3 % больше по сравнению с этими показателями при недостаточном уровне кормления (в сутки на голову расходовали 6 корм. ед. и 456 г переваримого протеина).

При общем и белковом недокорме лактирующих коров молоко обладает плохими биологическими и технологическими свойствами. Из такого молока получают худшего качества и нестойкое при хранении масло, сыр и другие продукты. Неполноценное кормление экономически невыгодно для хозяйства.

При снижении общей питательности рациона на 10 %, а протеина в нем на 25 % уменьшились удой, содержание белка и казеина в молоке; при повышении нормы протеина в рационе на 30 % эти показатели возросли. Последнее объясняется, видимо, тем, что увеличение до известной степени уровня протеинового питания активизирует окислительновосстановительные процессы всего организма, улучшает использование безазотистых и других веществ корма, в результате чего интенсивность молокообразования повышается.

Однако, при длительном одностороннем протеиновом перекорме могут возникать и нежелательные физиологические явления: перегрузка почек продуктами белкового метаболизма, накопление кислых продуктов обмена веществ и их недостаточная нейтрализация, нарушение обмена веществ, угнетение процессов брожения в рубце. В одном из опытов, проведенных на кафедре молочного дела ТСХА, в рацион коров вводили 660 г концентратов на 1 кг молока при норме 270 г. Это приводило к белковому перекорму и не способствовало значительному повышению удоя, массовой доли жира и белка, в том числе и казеина в молоке. Эти показатели возросли лишь на 2-5 %. В то же время количество сывороточных белков в молоке увеличилось на 16 процентов, что указывает на изменение процесса синтеза составных частей молока. При этом ухудшились технологические свойства молока, уменьшились размеры мицелл казеина и снизилось качество некоторых молочных продуктов. При полноценном и правильном кормлении коров получают молоко и молочные продукты высокого качества, которые сохраняют свои свойства при длительном хранении.

Большинство исследователей пришли к выводу, что главным фактором, влияющим на содержание белка и СОМО в молоке, является общая питатель-ность рациона. Содержание протеина в рационе менее существенно отража-ется на содержании белка в молоке. Г.И. Азимовым с соавторами (1963) выявлено, что при нормируемой общей питательности рациона лактирующих коров отмечается достаточно высокое содержание белка и жира в молоке. С увеличением количества протеина в рационе повышение белка в молоке было незначительным. И.И. Вул (1965) проводила специальный опыт по изучению влияние аминокислотного состава кормов на состав молока. Скармливание коровам более полноценного протеина не повысило молочной продуктивности и не повлияло на состав молока (в том числе и на его белковую составляющую).

Мнения исследователей по вопросу влияния концентрированных кормов на удой и содержание белка в молоке разделились. А. Гайко и А. Паливода (1966) считают, что уровень кормления телок влияет на их будущую белковомолочность и удойность. Отдельные виды кормов (силос, концентраты, корнеплоды) влияют на содержание белка лишь при скармливании их в очень больших количествах. При этом изменяется уровень рН в рубце, что косвенно влияет на синтез молочного белка.

Очевидными являются и сезонные колебания состава молока, что обусловлено изменением условий содержания и кормления. Сычева О.В. и др. (2000) проводила анализ продуктивности коров и состава молока в пастбищный и стойловый периоды на МТФ в ССПК «Путь Ленина» Изобильненского района Ставропольского края. В первый период опыта (пастбищный) основным кормом для коров служила суданская трава с дополнительным введением в рацион концентратов: 50 % отрубей и по 25 % дерти кукурузной и ячменной. Во втором периоде опыта (стойловом) рацион коров состоял из сена горохово-овсяного, силоса кукурузного, пшеничных отрубей и ячменной дерти. При незначительном уменьшении величины суточного удоя с 12,3 до 12,0 кг и жирности молока с 3,96 до 3,90 % содержание белка в молоке резко снизилось с 2,92 до 2,49 %, то есть на 14,7 %. Это снижение отразилось на отношении белка к жиру, оно составило всего 0,64, что явно свидетельствует о несбалансированности кормового рациона. Поэтому очевидно, что наряду с жирностью необходимо контролировать содержание белка в молоке.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: