Мариян Магомедова-Чалабова - Лакцы. История, культура, традиции

- Название:Лакцы. История, культура, традиции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Эпоха»637878c4-7706-11e4-93e4-002590591dd6

- Год:2014

- Город:Махачкала

- ISBN:978-5-98390-107-0, 978-5-98390-133-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мариян Магомедова-Чалабова - Лакцы. История, культура, традиции краткое содержание

Книга «Лакцы» продолжает начатую Издательским домом «Эпоха» серию «Детям — о народах Дагестана». Она даёт возможность юным дагестанцам расширить знания о нашей республике, лучше узнать историю, культуру, язык, традиции и обычаи своего народа, лучших его представителей.

Рассказывает об особенностях жизни лакцев.

Лакцы. История, культура, традиции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1820 году Сурхай-хан II Кунбутта был отстранен российским генералом Ермоловым от управления Гази-Кумухским ханством. Сурхай-хан умер в 1826 году в Согратле и там же был похоронен.

Гази-Кумухским ханом был провозглашён Аслан-хан. В 1834 году он назначен и правителем Аварского ханства. Он умер в 1836 году. Два года ханством правил сын Аслан-хана Мухаммад-Мирза, а в 1838 году – вдова Мухаммад-хана Уммукусум-бике.

С 1847 года по 1859 ханством управлял внук Магомед-хана Аглар-хан. В 1859 году Гази-Кумухское ханство становится Кази-Кумухским округом.

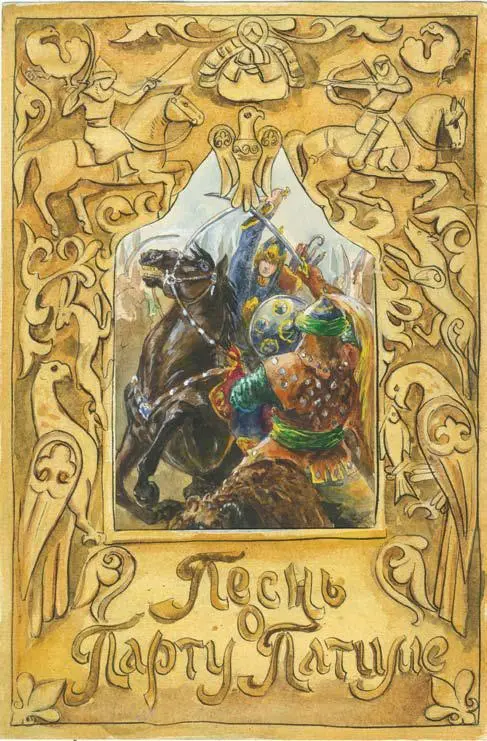

Парту Патима

о дороге в Кумух нас встречает величественный памятник девушке-воину, легендарной Парту Патиме. Народная память сохранила образ юной горянки, спасшей свой родной край от нашествия монголов. В народной эпической песне «Парту Патима» говорится о девушке, которая, надев доспехи погибшего брата, побеждает воина Ахмеда. Он просит прощения за насмешки и восхищается её воинской удалью.

Гонцы, прибывшие в Кумух, сообщают о приближении войск хромого Тимура. Он удивлён, что отряды воинов возглавляет девушка. Не могут одолеть вражеские войска лакских воинов. В единоборстве Парту Патима побеждает лучшего бахадура Тимура – Тугая. Воодушевлённые этой победой, лакские войска ринулись на противника и обратили его в бегство.

По преданию, могила девушки находилась в местности ПартIувалу , сейчас там зиярат. Народ сохранил в своей памяти имя реальной героини и её подвиг. Женщины в Дагестане всегда защищали свою землю, но возглавлять целое войско и вести его против захватчиков – это невероятное событие и подвиг, который народ помнит и ценит до сих пор.

В 2002 году по инициативе женского клуба «Дараччи» («Подснежник») и её президента Марьям Ильясовой был поставлен памятник народной героине лакцев.

Ремёсла и аулы устаров

Сейчас всю утварь для дома и семьи мы покупаем в магазинах. Телепередачи, журналы рассказывают, где, что и как выбрать. Каждый день появляется масса новых товаров, и мы по Интернету можем получить информацию об этом. Очень многое сейчас делают специальные приборы, механизмы, автоматы. Но оригинальные, сделанные руками мастеров изделия ценились всегда. Они придают особую красоту, неповторимость окружающему миру.

А в давние времена всё делалось в своём доме, в своём селе. И это не просто делалось, а создавалось, творилось! Люди всегда любили красоту и всё, что создавали, старались украсить, придать красивую форму, подобрать орнамент и цвет.

Окружающая природа, полная красок, богатая многообразием форм, была первым учителем человека. Так появились домашние промыслы.

Ведь в каждой семье была необходимость в одежде, предметах обихода. Тем более, что у всех в хозяйстве были шерсть, кожа. Земли в Лакии было мало. Люди искали дополнительную работу и пробовали мастерить сами нужные в обиходе предметы.

Работая для себя, изготавливали что-то красивое, интересное. Соседи, близкие восхищались сделанным. Молва о мастерстве земляка быстро разлеталась по селу. Кто-то хорошо ткал, кто-то мастерил из глины, изготавливал паласы, шил обувь. Соседи, односельчане просили изготовить такие понравившиеся им изделия и для них. Так появлялись заказы, которые превратили домашние промыслы в определённые ремёсла. В Дагестане ремёсел было множество, с годами они развивались, и появлялись признанные центры.

В Лакии работали кузнецы, сапожники, суконщики, лудильщики, золотых и серебряных дел мастера, столяры, каменщики, гончары. В XVII–XVIII веках мастеров-ремесленников Лакии знали по всему Дагестану.

Все изделия невозможно было продать только у себя в горах, поэтому мастеровые люди уезжали в другие районы Дагестана, Кавказа, России и за рубеж – во Францию, Алжир, Эфиопию и другие страны. Со временем отход ремесленников из родных мест стал массовым. Для части лакцев работа вдали от дома стала единственным способом заработать на жизнь. Уходили они осенью, а возвращались весной – работать на полях.

Многие, кто посещал Лакию в те времена, писали о замечательном оружии, медной посуде, изящных образцах ювелирных изделий местных мастеров. Производством медной посуды и лудильным делом занимались целые селения: Кумух, Табахлу, Хури, Убра, Мукар, Марки. В XIX веке лакские мастера – как отходники, так и те, кто работал дома, – участвовали в выставках в городах Кавказа, России и за рубежом.

Изготовлением изделий из шерсти занимались только женщины. В Лакии во всех селениях делали войлок и изделия из него. Вы, наверное, видели наши дагестанские бурки. Бурки славились андийские, а в Лакии из войлока делали верхнюю одежду для пастухов, как и войлочные подстилки, заменявшие простыни.

Почти во всех селениях ткали сукно – от грубого до тончайшего. Из прекрасного, тонкого, но прочного сукна шили черкески и женские платья. Сукно не красилось, оно было естественного цвета овечьей шерсти – белым, чёрным, серым, коричневым. Чаще всего встречалось сукно чёрного и серого цветов.

Для изготовления безворсовых ковров шерстяные нити красили. Все краски, кроме красной – марены, готовили из местных природных красителей. Безворсовые ковры из селений Цовкра II и Хосрех ххютIа взимали как дань лакские правители.

Паласы ткались обычно полосатыми ( хъа, гьитта) , а вихлинские чирчи были клетчатыми.

Археологи утверждают, что данные об обработке металла лакцами относятся к середине 1-го тысячелетия до нашей эры. В основном лакцы производили орудия труда и предметы домашней утвари. Домашняя утварь была из красной и жёлтой меди. Водоносные кувшины ( варякъи) , кувшины малых размеров ( гунгуми) для омовения, котлы, миски, чаши из меди встречались повсеместно.

Обработка драгоценных металлов кустарным (ручным, а не фабричным) способом встречается по всему Кавказу, но нигде это не было развито так, как у лакцев. В XIX веке 55 селений из ста в Казикумухском округе изготавливали изделия из серебра и золота. Славились мастера-ювелиры из Кумуха, Хурукры, Унчукатля, Кая, Кули, Хосреха, Цовкры, Цийши, Кара, Кунди, Куркли, Балхара, Читура, Чуртаха. Лакский орнамент на серебре и золоте – это цветы, цветок в цветке, трава ( тIуттIи накьич) . Черневой узор выделялся на светлом фоне, а светлые узоры сверкали, переливались на черневом фоне.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: