Коллектив авторов - Литература (Русская литература XIX века). 10 класс. Часть 2

- Название:Литература (Русская литература XIX века). 10 класс. Часть 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-11832-4, 978-5-358-11833-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Литература (Русская литература XIX века). 10 класс. Часть 2 краткое содержание

В первой части учебника для 10 класса раскрывается литературный процесс в России первой половины XIX века, прослеживается возникновение и развитие литературных традиций.

Учащимся предлагаются разноуровневые вопросы и задания, темы сочинений и рефератов, аннотированные списки дополнительной литературы.

В комплекте с настоящим изданием выпускаются учебная хрестоматия критических и литературоведческих материалов, методическое пособие для учителя и «Обучающие тесты» (авт. Е. Э. Беленькая, Е. А. Ланцева. М., 2006).

Литература (Русская литература XIX века). 10 класс. Часть 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Автор, американская исследовательница российского происхождения, исходит из того, что художественные произведения Чернышевского, слабые с общеэстетической точки зрения, тем не менее не случайно были восприняты современниками как яркие и актуальные. Книга будет полезна тем, кто хочет связать свою будущую профессиональную жизнь с гуманитарными дисциплинами.

• Писарев Д. И.Разрушение эстетики // Он же.Соч.: В 4 т. М., 1956. Т. 3 или любое другое издание.

Чтобы понять, какие именно принципы исповедовали «нигилисты», как они понимали природу искусства, полезно ознакомиться с оригинальным трактатом яркого критика той поры Дмитрия Ивановича Писарева.

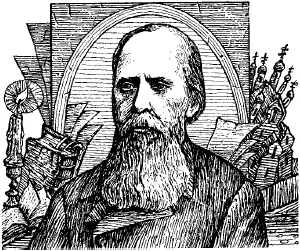

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

1826–1889

Художественный мир писателя

Начало пути

«Воин будет!» – сказал, по преданию, священник тверского села Спас-Угол, крестивший новорожденного младенца Михаила. Но если родители, помещики Салтыковы, после такого пророчества мечтали для наследника о военной карьере или уж, по меньшей мере, о «генеральстве» в каком-нибудь департаменте, то сын жестоко обманул их надежды и пошел войной не на что иное, как на вырастившую его среду заядлых крепостников.

Золотого детства Салтыков не изведал. Первое воспоминание: «Помню, как меня секут, кто именно, не помню, но секут как следует розгою…» Рано столкнулся он и с «ужасами… крепостной кабалы», нередко становясь свидетелем будничных, домашних расправ властной матери с провинившимися дворовыми, а то и более изощренных наказаний. «У конюшни, на куче навоза, привязанная локтями к столбу стояла девочка лет двенадцати… Рои мух… облепляли ее воспаленное, улитое слезами и слюною лицо…» – припомнится ему десятки лет спустя.

К счастью, «животворным лучом», посеявшим в сердце «барчонка» «зачатки общечеловеческой совести», стало Евангелие, заставившее увидеть в рабах таких же людей, как ты сам.

В пору же обучения в московском Дворянском институте (бывшем Благородном пансионе, взрастившем Жуковского, Грибоедова, Лермонтова), а затем в Царскосельском лицее на эту взрыхленную почву юной души упало «полное страсти слово Белинского». Сосредоточенный и сумрачный лицеист, каким он запомнился мемуаристам, не только усердно читал великого русского критика, но и слышал и воочию видел Белинского, бывая в доме одного из друзей.

Эти и другие впечатления 1840-х годов спасительно противостояли «Наставлениям для образования воспитанников военно-учебных заведений» (к ним в 1822 году был причислен и Лицей): «Совесть нужна человеку в частном, домашнем быту, а на службе и в гражданских сношениях ее заменяет высшее начальство».

Некоторое время «сумрачный лицеист» был и среди посетителей известного, позже жестоко разгромленного кружка Михаила Петрашевского, где, как будет сказано в одном из произведений Салтыкова, «обсуждались самые разнообразные и смелые вопросы политики и нравственной сферы». (Подробнее об этом кружке вы узнаете из главы учебника, посвященной творчеству Ф. М. Достоевского.)

Дебютировал в печати Салтыков стихами (1841), о которых впоследствии вспоминал с крайней досадой. Не имела успеха и повесть «Противоречия» (1847). Зато подлинный читательский интерес, пугливые пересуды и, наконец, вскоре налетевшую на автора грозу вызвала вторая повесть – «Запутанное дело» (1848). Она была написана под влиянием Гоголя. Сцены безнадежных поисков «места» ее бедным героем, Иваном Самойлычем Мичулиным, напоминают визит Акакия Акакиевича Башмачкина к «значительному лицу». Так же лишается он шинели и умирает.

Повесть касалась острых социальных вопросов. В предсмертном бреду герою являлась огромная пирамида, составленная «из бесчисленного множества людей», в самом низу которой ютится он сам, «так что голова Ивана Самойлыча была так изуродована тяготевшею над нею тяжестью, что лишилась даже признаков своего человеческого характера». (Подобный образ социальной пирамиды был распространен в литературе утопического социализма.)

В обстановке начавшейся в 1848 году в Западной Европе революции эта повесть была воспринята, по словам литератора П. А. Плетнева, чуть ли не как проповедь «необходимости гильотины для всех богатых и знатных».

Салтыков, служивший после окончания Лицея в канцелярии Военного министерства, был арестован и вскоре выслан, очутившись на семь лет в «вятском плену». Так называл он свое пребывание в весьма далеком по тем временам городе, который вскоре станет фигурировать в его прозе под названием Крутогорска.

Вятка и правда стоит на крутом берегу одноименной реки, но смысл такого «переименования», скорее всего, иной. Жизнь и быт глухого провинциального города и всей громадной губернии, неизбежное столкновение с местной «фауной» – «чиновниками-осетрами», «чиновниками-щуками» или даже пронырливыми «чиновниками-пискарями», с вездесущим произволом и взяточничеством, пустое времяпрепровождение за вином и картами, «сплетни», «шпионство и гадости», о которых глухо упоминается в письмах ссыльного родным, – всё это поистине крутые горки, способные, согласно пословице, укатать любого доброго молодца.

Сам же Михаил Евграфович выказал на службе в Вятке всю свою энергию и трудоспособность – ибо он был убежден, что можно везде «быть полезным, если есть хотение и силы позволяют». Когда он сообщает, что «целых восемь лет… вел скитальческую жизнь в глухом краю», – это отнюдь не одна из тех гипербол, которые в будущем станут типичны для его стиля. Судебные следствия и ревизии, сопряженные с долгими и дальними поездками, рассмотрение многообразнейших жалоб и прошений, даже «сухие» статистические отчеты стали для молодого энергичного человека не просто ступеньками для быстрой карьеры. Они помогли ему глубоко постичь реальную жизнь, чрезвычайно отличную даже от той, какой ее рисовали самые прогрессивные книги, статьи того времени. Томительный вятский плен обернулся великой, незаменимой школой жизни.

Итогом «обучения» в этой школе и явилась первая прославившая Салтыкова книга – «Губернские очерки» (1856–1857), написанная от имени отставного надворного советника Щедрина (вскоре эта фамилия превратится в постоянный псевдоним писателя). Вышедшая в пору севастопольского «Страшного суда», как именовали современники поражение России в Крымской войне, и начала «оттепели» (словцо, пущенное поэтом Ф. И. Тютчевым), книга Щедрина сама приобрела значение одного из исторических фактов русской жизни. Именно так аттестовал ее Чернышевский.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: