Александр Челноков - Общая и прикладная экология

- Название:Общая и прикладная экология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вышэйшая школа

- Год:2014

- Город:Минск

- ISBN:978-985-06-2400-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Челноков - Общая и прикладная экология краткое содержание

Для студентов учреждений высшего образования, магистрантов, слушателей системы последипломного образования, а также руководителей, специалистов, проектировщиков, работников служб охраны окружающей среды предприятий и организаций различных отраслей.

Общая и прикладная экология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мировое распределение первичной биологической продукции весьма неравномерно. Чистая продукция меняется от 3000 г (м 2/год) до нуля в экстрааридных пустынях, лишенных растений, или в условиях Антарктиды с ее вечными льдами на поверхности суши, а запас биомассы – соответственно от 60 кг/м 2до нуля.

Р. Уиттекер (1980) делит по продуктивности все сообщества на четыре класса:

• 1-й – сообщества высшей продуктивности, 3000–2000 г (м 2/год). Сюда относятся тропические леса, посевы риса и сахарного тростника. Запас биомассы в этом классе продуктивности весьма различен и превышает 50 кг/м 2в лесных сообществах, равен продуктивности у однолетних сельскохозяйственных культур;

• 2-й – сообщества высокой продуктивности, 2000–1000 г (м 2/год). В этот класс включены листопадные леса умеренной полосы, луга при применении удобрений, посевы кукурузы. Максимальная биомасса приближается к биомассе 1-го класса. Минимальная биомасса соответственно равна чистой биологической продукции однолетних культур;

• 3-й – сообщества умеренной продуктивности, 1000– 250 г (м 2/год). К этому классу относится основная масса возделываемых сельскохозяйственных культур, кустарники, растительные сообщества степи. Биомасса степей меняется в пределах 0,2–5 кг/м 2;

• 4-й – сообщества низкой продуктивности, ниже 250 г (м 2/ год) – пустыни, полупустыни, тундры.

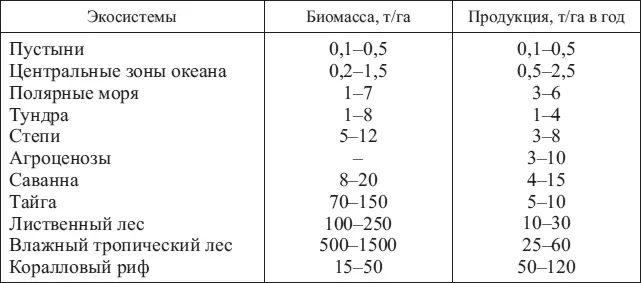

Биомасса и первичная продуктивность основных типов экосистем представлена в табл. 2.2.

На европейской части в зонах достаточного увлажнения первичная продуктивность увеличивается с севера на юг с увеличением притока тепла и продолжительности вегетационного периода. Годовой прирост растительности здесь изменяется от 20 ц/га на побережье и островах Северного Ледовитого океана до более чем 200 ц/га в Краснодарском крае и на Черноморском побережье Кавказа.

Накопляемая энергия (чистая продукция) сохраняется в виде прироста биомассы.

Биомасса – выраженное в единицах массы количество живого вещества, приходящееся на единицу площади или объема местообитания (г/м 2, кг/га, г/м 3и др.).

Часть биомассы экосистемы ежегодно теряется в результате гибели и разложения организмов или их отдельных тканей. Остальная, живая часть, составляет общее количество биомассы , или урожай на корню . Последняя изменяется в зависимости от времени года. В травянистых биомах биомасса ежегодно обновляется, а в лесах значительная часть энергии сохраняется в виде древесины.

Консументы находятся в непосредственной зависимости от накопления чистой продукции зелеными растениями. Но и полученная ими энергия с первого трофического уровня усваивается ими не полностью. Например, мыши усваивают около 90 % потребляемой пищи, а зеленый кузнечик – всего лишь 30 %. Во всех случаях большая часть энергии расходуется на поддержание жизни и в конце концов теряется в процессах дыхания и теплоотдачи; она уже не может быть использована экосистемой. Остаток энергии накапливается в виде новых особей и новых тканей. Эту накопленную травоядными животными энергию в виде биомассы используют хищники – консументы второго и третьего порядков.

2.3.3. Динамика и эволюция экосистем

Экосистемы образуются, формируются, какое-то время находятся в состоянии стабильного расцвета, потом стареют и сменяются другими, более соответствующими изменившимся условиям окружающей среды. Структурно-функциональное состояние особей популяций в экосистеме постоянно видоизменяется.

Изменения, происходящие в пределах биоценоза, можно разделить на циклические (периодические) и нециклические (непериодические).

Циклические ( периодические ) изменения в экосистеме отражают суточную, сезонную и многолетнюю периодичность изменения внешних условий. Эта периодичность обусловлена циклами в природе, которые связаны, прежде всего, с космическими явлениями. Циклические изменения биоценозов можно разделить на три группы: суточные, сезонные, многолетние.

Суточные изменения связаны с изменением силы действия экологических факторов среды (температуры, влажности, освещенности и др.), которые происходят при смене дня и ночи вследствие вращения Земли вокруг своей оси. Суточные изменения биоценозов наблюдаются во всех географических зонах. Они выражаются в смене активности организмов и их физиологических функций (одни виды активны днем, а другие – ночью; днем растения осуществляют фотосинтез и дыхание, а ночью – только дыхание), а также в суточных миграциях (например, веслоногие и ветвистоусые рачки в океане ночью движутся к поверхности воды, а днем – вниз).

Сезонные изменения связаны с изменением силы экологических факторов при смене сезонов года, что обусловлено вращением Земли вокруг Солнца. В результате этих изменений меняются качественные и количественные характеристики биоценоза. С сезонной активностью связаны изменения в размножении, пищевых связях, групповых отношениях (формирование стад и стай), совместной деятельности видов. В определенные периоды года некоторые виды исключаются из жизни биоценоза (спячка, диапауза, миграции и др.).

Сезонному изменению активности подвергаются также ярусы растительности (облиствление крон весной и летом, цветение весной и летом, плодоношение летом и осенью, листопад осенью, покой зимой). Сезонные изменения больше выражены в направлении от экватора к полюсам земного шара.

Многолетние изменения биоценозов обусловлены периодичностью локальных и глобальных изменений климата, которые связаны с изменениями общей циркуляции атмосферы и солнечной активности. Последняя периодически изменяется примерно через 11 лет. Периодически засушливые годы сменяются влажными, теплые – холодными, что сопровождается соответствующим изменением важнейших характеристик биоценозов.

Нециклические ( непериодические ) изменения биоценозов – это изменения, которые не имеют закономерного повторения во времени. Они делятся на случайные (стохастические) и поступательные.

Случайные ( стохастические ) изменения вызываются резким изменением силы экологических факторов вследствие природных катаклизмов (наводнения, ураганы, землетрясения и др.). Они часто непредсказуемы и не имеют определенных закономерностей протекания.

Поступательные изменения происходят в одном направлении, потому что они вызываются однонаправленным изменением силы экологических факторов (в сторону усиления либо ослабления). В конечном итоге поступательные изменения приводят к смене одного биоценоза другим с новым набором видов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: