Светлана Завалеева - Цитология и гистология

- Название:Цитология и гистология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2012

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Завалеева - Цитология и гистология краткое содержание

Цитология и гистология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

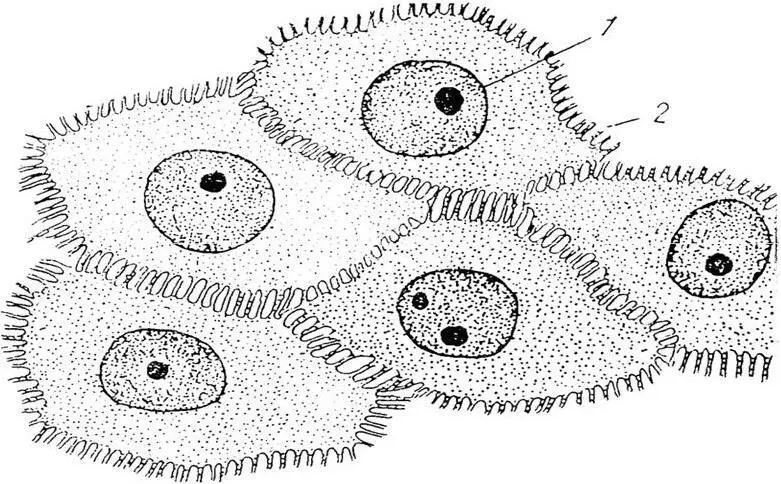

1 – ядро; 2 – клеточные мостики.

Рисунок 3.4 – Клеточпые мостики в эпидермисе носового зеркальца быка

Плотные контакты, или замыкательные пластинки (zonula occludens), характеризуются тем, что цитолеммы клеток плотно прилежат друг к другу, закрывая межклеточные щели; такие контакты характерны для железистой эпителиальной ткани.

Адгезивные пояски (zonula adherens) – парные образования в виде лент, опоясывающие апикальную часть клеток, характерны для однослойных эпителиев. Здесь клетки связаны друг с другом интегральными гликопротеидами, к которым со стороны цитоплазмы той и другой клетки примыкает слой примембранных белков.

Десмосомы (desmosoma) характеризуются тем, что между цитолеммами двух клеток имеются слоистые структуры в пределах 0,5 мкм, а с внутренней поверхности плазмолемм напротив них имеется электронно-плотное вещество, пронизанное тончайшими фибриллами. Эти контакты характерны для клеток покровного эпителия. Их функция – механическая связь между клетками.

Щелевидные контакты (nexus) характеризуются тем, что плазмолеммы смежных клеток приближаются друг к другу на расстояние от 2 до 3 нм: в этом месте, занимающем всего около 1 мкм, имеются ионные канальцы, через которые между клетками происходит обмен ионами и молекулами воды. Такие контакты характерны для клеток гладкой мускулатуры и мышечных клеток сердечной мышцы.

Контакты по типу замка (junction interdigitalis) характеризуется тем, что цитолемма одной клетки внедряется во впячивание другой клетки. Контакты выполняют функцию механической связи между клетками и характерны для клеток эпителиальной ткани.

Межнейрональные синапсы (synapsis) связывают нервные клетки или их отростки друг с другом и служат для передачи нервного импульса от клетки к клетке в одном направлении (от пресинаптического полюса к постсинаптическому). Изолирующие, или плотные контакты (zonula occludens) – это самые тесные межклеточные соединения (пояски замыкания), которые блокируют распространение веществ по межклеточным пространствам, препятствуют свободному перемещению внутримембранных белков и других компонентов, находящихся в плазмолемме апикальной и базальной поверхности соседних клеток, и способствуют поддержанию полярности клеток.

Достигается это за счет «слипания» глобул интегральных белков (окклюдинов) плазматических мембран соседних клеток, дополнительно укрепленных с помощью фибриллярных структур периферического слоя гиалоплазмы. Плотные контакты могут временно размыкаться, например, при миграции лейкоцитов через эпителий.

К механическим относят контакты, устроенные сравнительно просто, – по типу инвагинаций или пальцевидных отростков, а также десмосомы (maculae adherens), которые представляют собой сложные соединения прилегающих друг к другу утолщенных осмиофильных мембран. В области десмосомы между мембранами соседних клеток формируется центральная пластинка из электронноплотного вещества гликокаликса (десмокальмин, десмоплакины, соли кальция), которая связана с мембранами контактирующих клеток системой поперечных промежуточных филаментов (тонофибрилл). Со стороны подмембранного слоя десмосома укреплена при помощи компонентов цитоскелета. По структуре различают точечные и опоясывающие десмосомы.

Химические контакты – щелевые, или нексусы (nexus), осуществляют метаболическую, ионную и электрическую связи между клетками. В области нексуса межклеточное пространство очень узкое (в виде щели) и может выявляться только при специальной обработке ультратонких срезов, контактирующие мембраны утолщены за счет симметричного и плотного расположения интегральных белков. При участии белковых глобул образуются межмембранные каналы (коннексоны), по которым из одной клетки в другую могут транспортироваться низкомолекулярные вещества. Наиболее специализированными контактами являются межнейронные синапсы (химические и электрические), у которых в связи с избирательной электропроводимостью нервных импульсов наблюдают четкие ультраструктурные различия между пресинаптической и постсинаптической мембранами, а также синаптической щелью. У химических синапсов щелевое пространство составляет от 20 до 25 нм.

Электрические контакты представляют собой соединения в виде пенталаминарных (пятислойных) структур, в которых синаптическая щель отсутствует. Импульс передается электрогенным способом. Такие контакты встречаются между нервными клетками слухового и цилиарного ганглиев, между гепатоцитами и другими эпителиальными клетками, а также в электрических органах скатов.

3.4 Метаболический аппарат клетки

Цитоплазма (cytoplasma) клетки состоит из гиалоплазмы и обязательных клеточных компонентов: органелл мембранных, немембранных, а также специального назначения (в специализированных клетках) и различных видов непостоянных структур – включений. В гиалоплазме и органеллах проходят все этапы метаболических реакций, посредством которых клетка расщепляет одни малые молекулы и синтезирует другие, необходимые для ее роста и функционирования. Все компоненты цитоплазмы функционально тесно взаимосвязаны и составляют единый метаболический аппарат.

Гиалоплазма (hualoplasma) – клеточный матрикс, цитозоль представляет собой коллоидную систему, включающую в себя различные биополимеры: белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, ферменты, а также нерастворимые и растворимые соли, образующие взвеси и суспензии. В ней могут находиться запасные питательные вещества в виде липидных капель, гранул гликогена, пигменты. Морфобиохимическая организация и функция цитозоля вблизи разных органелл неодинаковы.

Мембранные органеллы. К мембранным органеллам относят эндоплазматическую сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, пероксисомы, митохондрии, транспортные вакуоли. Все биологические мембраны представляют собой тонкие (6 … 10 нм) липопротеидные слои (плазмалемма 10 нм). Соотношение их основных компонентов: липиды – около 40 %, белки 60 % и углеводы от 5 % до 10 %.

Эндоплазматическая сеть (ЭПС). Это система внутриклеточных мембран. Существует две разновидности ЭПС – гранулярная, или ГрЭПС (reticulum endoplasmatikum granulosum) и гладкая, или ГлЭПС (reticulum endoplasmatikum nongranulosum), связанные структурно и функционально. Иногда выделяют переходную ЭПС. Толщина мембран от 6 до 7 нм. В ГрЭПС мембраны формируют уплощенные цистерны (с шириной полости более 20 нм), на поверхности которых располагаются многочисленные рибосомы. Мембраны ГлЭПС образуют сетевидную систему трубочек, каналов и пузырьков небольшого диаметра (рисунки 3.5, 3.6).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: