Светлана Завалеева - Цитология и гистология

- Название:Цитология и гистология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2012

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Завалеева - Цитология и гистология краткое содержание

Цитология и гистология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

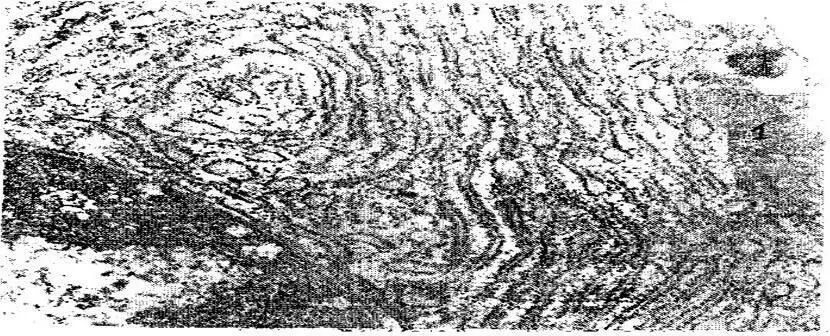

Рисунок 3.5 – Электронная микрофотография участка клетки ацинуса поджелудочной железы.

На рисунке 3.5 видны параллельно упакованные цистерны гранулярного эндоплазматического ретикулума (эргастоплазмы), на поверхности цистерн находятся рибосомы. Внизу фотографии расположена часть ядра, внешняя мембрана которого также усеяна рибосомами. Наверху рисунка часть митохондрии (1).

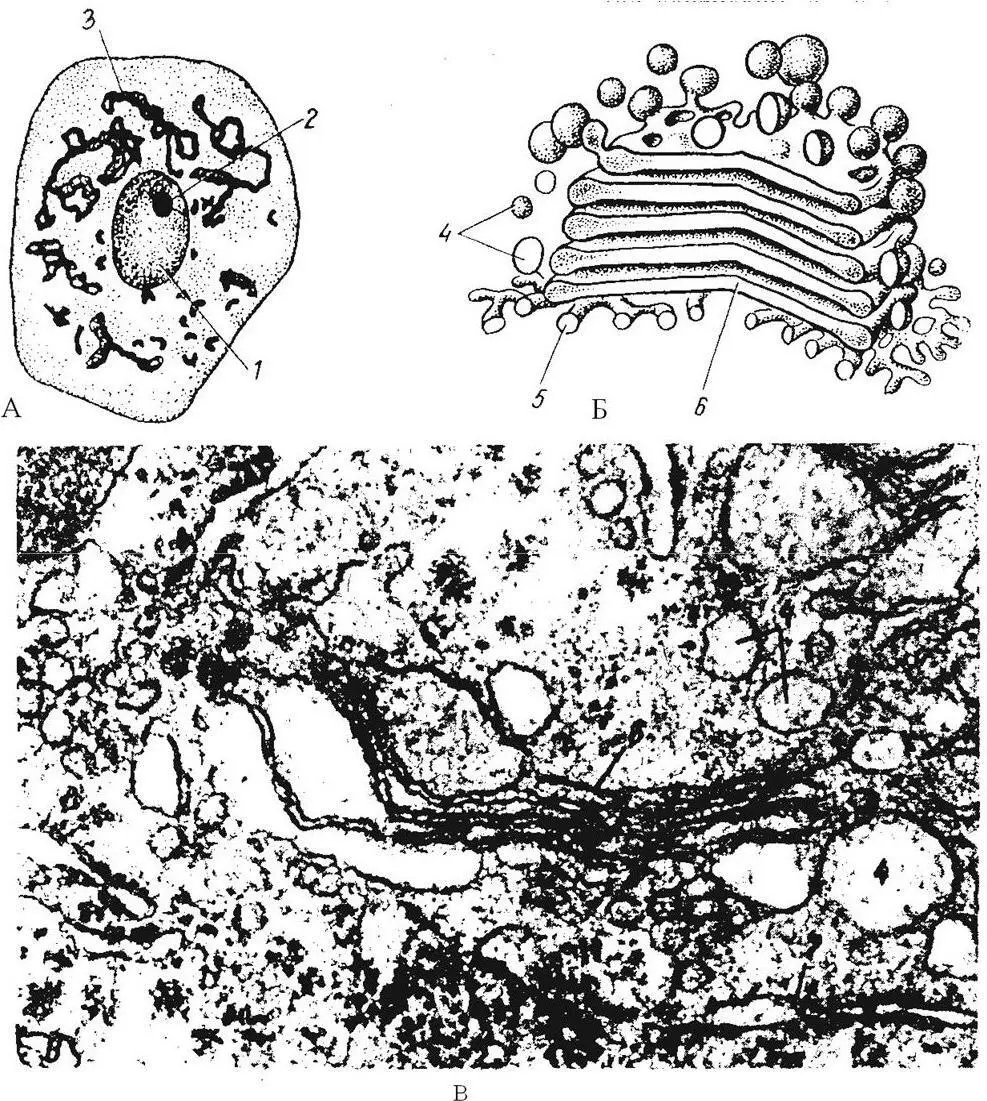

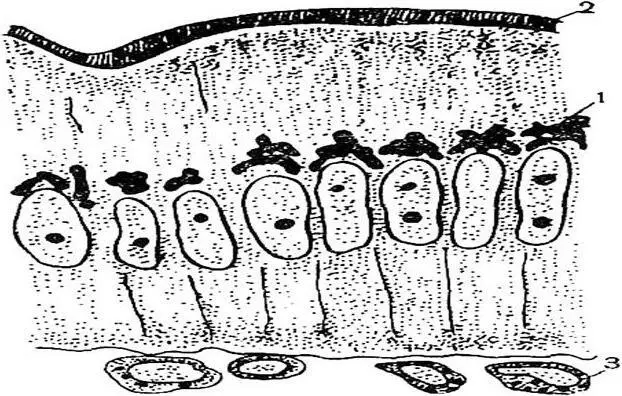

а – схема строения гранулярной эндоплазматической сети; б – электронная микрофотография участка среза печеночной клетки: 1 – рибосомы; 2 – мембраны; 3 – внутренние полости мембранных цистерн; 4 – отщепляющиеся мембранные вакуоли, лишенные рибосом.

Рисунок 3.6 – Строение гранулярной эндоплазматической сети

Несмотря на структурную связь Гр и Гл ЭПС их функциональное значение различно.

ГрЭПС с прикрепленными к ней рибосомами обеспечивает синтез и транспорт предшественников белков (секреторных, транспортных, рецепторных, строительных, ферментных, сократительных и других). Кроме того, в ней к белковым молекулам присоединяются углеводные, фосфорные или липидные остатки, образуются дисульфидные мостики, происходит ацетилирование, а также протеолитический процессинг участков белковых молекул и другие их модификации. Часть ГрЭПС находится в прямом контакте с ядерной мембраной.

В ГлЭПС с помощью встроенных в мембраны ферментов (в частности оксидаз) осуществляется детоксикация веществ. ГлЭПС способна накапливать и транспортировать ионы, служить резервуаром для питательных веществ; на её мембранах протекает синтез липидов, а также гидролитическое расщепление гликогена. В ГлЭПС коры надпочечников синтезируются предшественники стероидных гормонов ЭПС (особенно гладкая) – весьма лабильная структура, способная к глубоким перестройка (показано в экспериментах на клетках печени) ЭПС компактментализирует синтетические процессы, протекающие в цитоплазме, и участвует в транспорте веществ из одной части клетки в другую, а также за пределы клетки.

Аппарат Гольджи (АГ). Пластинчатый комплекс наряду с ЭПС и рибосомами входит в состав синтетического аппарата клетки. АГ представлен стопками уплощенных цистерн, вакуолями, или секреторными пузырьками, различного диаметра и транспортными пузырьками. Комплекс указанных элементов, имеющих мембранное строение, называется диктиосомой.

АГ локализуется между ГрЭПС и плазматической мембраной (рисунки 3.7, 3.8, 3.9).

А – нервные клетки спинного мозга, импрегнация серебром по методу Гольджи: 1 – ядро; 2 – ядрышко; 3 – пластинчатый комплекс. Б – схема трехмерной реконструкции (ультрамикроскопическое строение). В – аппарат Гольджи на срезе (печень): 4 – вакуоли; 5 – трубки; б – плоские цистерны, 7 – мембраны гранулярной эндоплазматической сети.

Рисунок 3.7 – Пластинчатый комплекс

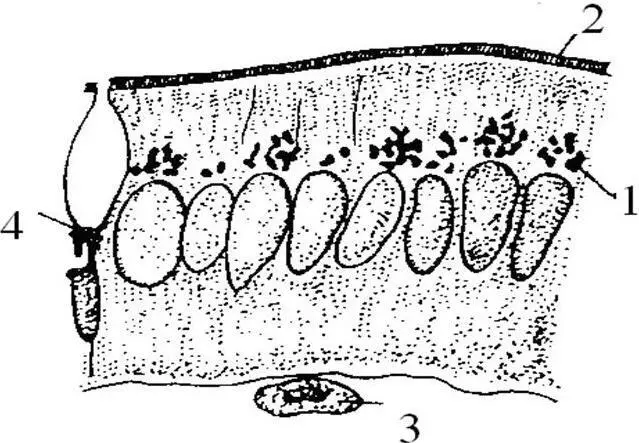

1 – аппарат Гольджи; 2 – щеточная каемка; 3 – соединительная ткань.

Рисунок 3.8 – Аппарат Гольджи в клетках двенадцатиперстной кишки голодной мыши

1 – аппарат Гольджи; 2 – щеточная каемка; 3 – соединительная клетка; 4 – слизистая бокаловидная клетка.

Рисунок 3.9 – Аппарат Гольджи в эпителии двенадцатиперстной кишки сытой мыши. Диффузная форма органоида

В его периферической зоне расположены полирибосомы, участвующие в выработке специфических ферментов для мембран АГ. Цистерны в виде изогнутых дисков диаметром от 0.5 до 5 мкм и образуют стопки из от 3 до 30 элементов, разделенных пространством, шириной от 15 до 30 нм. Выпуклая поверхность стопок, или цис-поверхность (незрелая), обращена к ядру, а вогнутая, или трансповерхность (зрелая) – к плазмолемме. Поверхности АГ различаются не только в структурном плане, но также по ферментативной активности и составу ферментов. Периферические отделы цистерн расширены: от цистерн цис-поверхности отделяются (опшнуровываются) пузырьки, а от цистерн транс-поверхности – вакуоли. Размеры пузырьков от 40 до 80 мм, вакуолей от 1,1 до 1,0 мкм.

Содержимое пузырьков и вакуолей (секреторный продукт) умеренной плотности.

Синтезированные на рибосомах и полирибосомах белки поступают по каналам ГрЭПС в стопку цистерн АГ из транспортных пузырьков с цисповерхности. Внутри цистерн белковые продукты накапливаются, конденсируются в гранулы и выходят в вакуолях с транс-поверхности. В АГ синтезируются полисахариды и гликопротеиды, конденсируется секреторный продукт, образуются и упаковываются секреторные гранулы, а также сортируются белки на трансповерхности. Белки из АГ транспортируются в виде трех основных потоков: в гидролазные пузырьки (первичные лизосомы); в плазмолемму в виде пузырьков и в секреторные гранулы – в виде пузырьков, утрачивающих позднее оболочку. Светооптическое выявление АГ базируется на свойстве его мембран осаждать в определенных условиях соли некоторых металлов (осмия, серебра).

Лизосомы (lуsosоmае). Эти структуры представляют собой мелкие округлой или сферической формы пузырьки, окруженные одинарной мембраной толщиной 10 нм и содержащие набор гидролитических ферментов (протеаз, липаз, нуклеаз, фосфатаз и других), способных разрушать практически все природные полимерные органические соединения. Мембраны лизосом не только изолируют ферменты, но и инактивируют их благодаря кислой среде (рН 5,0) и связям с липидами или гликозаминогликанами матрикса. Лизосомы участвуют в процессах пищеварения (внутриклеточное переваривание) клетки.

Среди лизосом выделяют первичные и вторичные лизосомы, аутофагосомы и остаточные тельца. Первичные лизосомы, формирующиеся в АГ, содержат кислую фосфатазу и большое количество гидролаз. Они подходят к пищеварительной вакуоли и сливаются с ней, образуя вторичную лизосому. Гидролазы активизируются, вступают во взаимодействие и начинают расщеплять сложные органические питательные вещества до мономеров, а затем и до конечных продуктов метаболизма, которые поступают в гиалоплазму. Вторичная лизосома может вступить в контакт с другой фагосомой и обеспечить расщепление содержащихся в ней частиц. Такие циклы могут повторяться многократно, при этом остатки непереваренной пищи накапливаются во вторичных лизосомах. Последние превращаются в остаточные тельца (телолизосомы), внутри которых часто выделяются миелиноподобные слоистые структуры фосфолипидной природы, а также скопления пигмента и кристаллы нерастворимых солей. Остаточные тельца могут находиться в клетке длительное время или они удаляются путем экзоцитоза.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: