Елена Томина - Дж. Дьюи – выдающийся педагог XX столетия

- Название:Дж. Дьюи – выдающийся педагог XX столетия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2009

- Город:Оренбург

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Томина - Дж. Дьюи – выдающийся педагог XX столетия краткое содержание

Дж. Дьюи – выдающийся педагог XX столетия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По мнению Дж. Мида, рефлексивное мышление возникает вследствие конфликта между различными вариантами реагирования на объект. Изменение социального окружения и усложняющаяся структура общества привели к тому, что индивид столкнулся с огромным разнообразием возможных реакций, что и послужило толчком к развитию рефлексивного мышления и осознанию важности и значимости образования. Толкование становления рефлексивной парадигмы образования оказалось очень созвучным представлениям Дж. Дьюи. Разрабатывая ступени проблемного метода, Дж. Дьюи развивает идеи Мида и противопоставляет этот метод «формальным ступеням» Гербарта.

Вместе с тем, одним из важнейших особенностей мышления является то, что оно учит анализу и конструированию рассуждений, получению знания вне зависимости от профессиональной сферы деятельности. В его рамках исследуются вопросы: «как?», «когда?» и «почему?», делаются те или иные выводы в общем контексте исследования. Все это порождает особый статус критического мышления в современной системе образования.

Так что же такое рефлексия? Рефлексия (от латинского «refleksio» – обращение назад) – принцип человеческого мышления, направляющий его на осмысление и осознание собственных форм и предпосылок [149,973]. Иначе говоря, это проявление сознания, способного осознавать самого себя, свои формы и способы самопроявления.

Рефлексируя мы обретаем мир, так как видим и воспринимаем в нашем сознании самих себя [37,21]. Понятие рефлексии возникло в 15-16 веке, когда возросла ценность человека как личности, когда человек получил свободу на самоопределение. Этапы развития понятия «рефлексия» как философской категории, связаны с первыми шагами к развитию свободы индивидуального самоопределения, которые были сделаны во времена эпохи Возрождения [159,110– 112]. Разумность сознания индивида рассматривалась в общем потоке мировой разумности. Деятельность индивида определялась отношением к ней всеобщего Духа. Индивидуальность была как бы принята, но пугала своей очевидностью, и поэтому отдельность «Я» оценивалась отрицательно, воспринималась не сама по себе, а лишь в контексте причастности, например: выделение античного героя– полубога, полководца, средневекового праведника, в которых просматривается признание не индивидуальности, а некоей образцовости, нормативности [156,110– 112].

Понятия «индивидуальность» и «личность» развиваются в эпоху Нового времени благодаря философии антропоцентризма, провозгласившей человека в центре мироздания, творящего мир вокруг по своей воле. Уже тогда рефлексия соотносилась с категорией мышления. Известно определение рефлексии святого Фомы Аквинского как «мысли, догоняющей мысль». Французское и английское Просвещение в отрицании философско–религиозной антропологии (Д. Дидро, К. Гельвеций, Т. Гоббс, Ж. Ламетри, Д.Локк, Д. Юм) еще более укрепили материалистические позиции в понимании природы и сознания человека. В их творчестве проблема самосознания человека занимала не последнее место.

В первой половине XVII в. понятие рефлексии вошло в науку с именем Р. Декарта, описавшего рефлекторную функцию головного мозга человека.

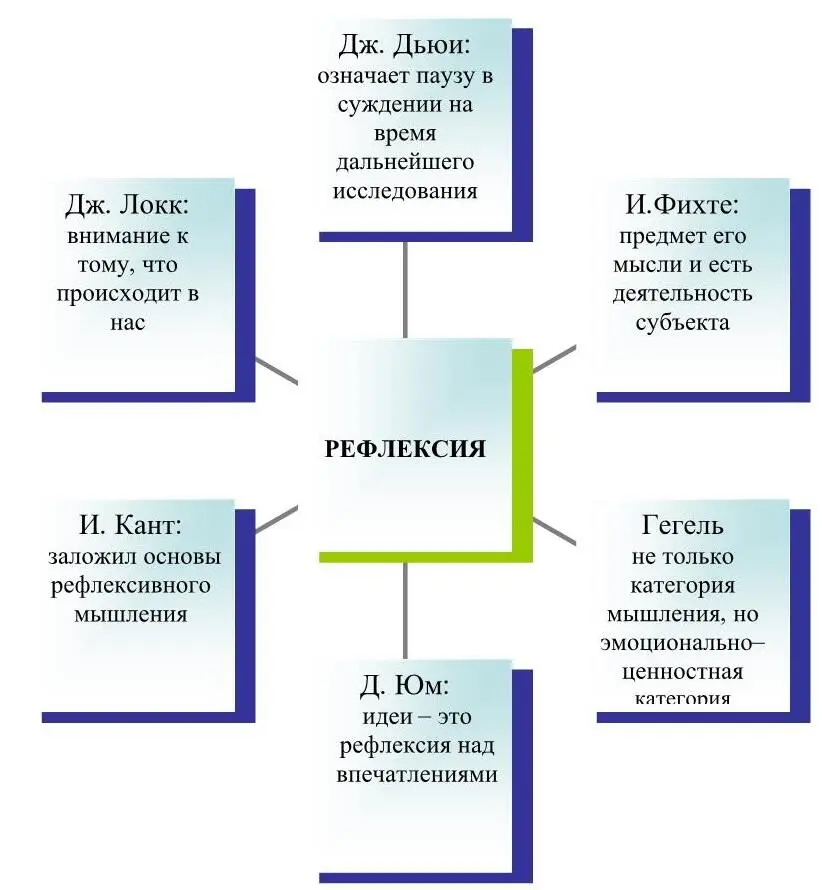

Рисунок 2 – Понятия рефлексии

Для Д. Локка, рефлексия – это внимание к тому, что происходит в нас. Он считал самосознание источником особого знания, когда наблюдение направляется на внутреннее действие сознания, тогда как ощущение имеет своим предметом внешние вещи.

Д. Юм считал, что идеи – это рефлексия над впечатлениями, получаемыми извне. «Главным источником идей является размышление» [167].

Философия И. Канта основана на исследовании человеческого интеллекта в общезначимых схемах, не зависящих от эмпирического опыта отдельного человека. Предметом его исследования стали чувственность, рассудок, разум, воля человека. Особенность подхода И. Канта состояла в мысли, что освоение мира происходит в ситуации коллективной деятельности индивидов, действующих в особых субъективных формах, организующих его психическую работу. Ученый заложил основы рефлексивного мышления, моделирующего или творящего понятия и образы, причем моделирование происходит при наличии исходного материала, созданного человеком. Человек мыслит и одновременно мыслит о мышлении, акт мысли превращается в объект и это уже логика. Осознание своего «Я» существует лишь тогда, когда в нем есть представление о «не – Я» – это логически – рефлексирующее мышление, имеющее свои законы и правила.

И. Фихте стремился генетически вывести картину познания, познавательных способностей человека и дедуцировать логические категории. Развитие разума представляется, согласно теории И. Фихте, как некая формула: рефлексия сознания – представление – воображение – рассудок – разум. На высшей ступени рефлексии (самосознания) субъект постигает, что предмет его мысли и есть деятельность субъекта. Ученый полагает, что его формула отражает естественное развитие разума человека, а его система – логическое выражение истории человеческого духа. Механизм же выведения знания – это самосознание или рефлексия.

Г. Гегель различает две ступени развития духа. Первая ступень – объективный дух (мир науки, религии, искусства, социальных связей, моральных отношений) и вторая ступень – субъективный дух или направленность на свое внутреннее состояние (мышление, воля, воображение, вера). Они связаны между собой: мышление связано с наукой, воля – с нравственно–правовыми отношениями, воображение – с искусством, вера – с религией. Движение от первого ко второму есть образование. Процесс образования Г. Гегель считает трехслойным:

• сознание – обращенность на предмет;

• самосознание – обращенность на себя;

• разум – постижение духа, освобождение от «себя», «Я», выход в надличностную сферу.

Размышления Г. Гегеля об образовании приводят к пониманию роли рефлексии в развитии духовности. Если душа – это психика, втянутая в социальные связи, а духовность – это выход за рамки конечного в бесконечное, то понятна роль рефлексии в движении к духовности. Мы полагаем, что Г. Гегель попытался осмыслить рефлексию не только как категорию мышления, но и как эмоционально– ценностную категорию.

Наследие американского ученого Дж. Дьюи представляется сегодня и феноменом интернационального характера не случайно. «Человек ХХ века», как его называют многие исследователи, сумел оказать огромное влияние на развитие мировой педагогики и психологии. Статью «Теория рефлекторной дуги в психологии», написанную Дж. Дьюи в 1896 году и опубликованную в журнале «Психологическое обозрение», можно считать началом нового направления в психологии – функционализма [28,58]. В этой работе Дж. Дьюи выступал с уничтожающей критикой теории рефлекторной дуги, в которых раздражитель и реакция на раздражение рассматриваются обособленно. Ученый выражал сомнение, что поведение и сознательный опыт могут быть сведены к частям или элементам. Приверженцы теории рефлекторной дуги утверждали, что поведенческий акт заканчивается вместе с реакцией на раздражитель, подобно тому, как ребенок отдергивает руку от огня. При этом Дж. Дьюи оказывает, что форма рефлекторной дуги скорее похожа на круг и невозможно исследовать сознание, лишь изучив его составные элементы [62,184–185].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: