А. Красько - Схемотехника аналоговых электронных устройств

- Название:Схемотехника аналоговых электронных устройств

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

- Год:2005

- Город:Томск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Красько - Схемотехника аналоговых электронных устройств краткое содержание

В учебном пособии рассмотрены теоретические основы и принципы действия аналоговых устройств на биполярных и полевых транзисторах. Анализируются основные схемы, используемые в аналоговых трактах типовой радиоэлектронной аппаратуры, приводятся расчетные формулы, позволяющие определить элементы принципиальных схем этих устройств по требуемому виду частотных, фазовых и переходных характеристик. Излагаются основы построения различных функциональных устройств на основе операционных усилителей. Рассмотрены так же ряд специальных вопросов с которыми приходится сталкиваться разработчикам аналоговых электронных устройств – оценка нелинейных искажений, анализ устойчивости, чувствительности и др.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 552500, 654200 – «Радиотехника», 654100 – «Электроника и микроэлектроника», и может быть полезно для преподавателей и научных работников.

Схемотехника аналоговых электронных устройств - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Потенциометрический регулятор обеспечивает глубину плавной регулировки не более 40дБ, для получения большей глубины регулировки возможно последовательное включение нескольких подобных регуляторов.

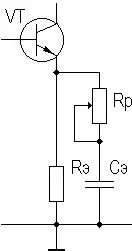

Плавную регулировку усиления глубиной до 20дБ можно осуществить введением в каскад с ОЭ (ОИ) ПООСТ путем включения регулировочного резистора R р в цепь эмиттера (истока) как показано на рисунке 7.2.

Рисунок 7.2. Регулировка введением ООС

Величину регулировочного резистора можно определить из соотношения:

R р = ( D р – 1)/ S 0,

где S 0 — крутизна усилительного элемента (БТ или ПТ), D р — в относительных единицах.

Глубина регулировки такого типа регуляторов ограничивается действием паразитной емкости, шунтирующей резистор R р, приводящей к шунтированию регулировочного резистора в потенциометрическом регуляторе в области ВЧ, и подъему АЧХ в области ВЧ (выброса ПХ в области МВ) за счет перекоррекции (см. подраздел 2.13) в регуляторе с помощью введения ПООСТ.

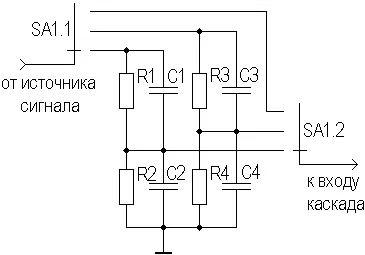

Ступенчатые регуляторы представляют собой делители напряжения, состоящие из резисторов (рисунок 7.3).

Рисунок 7.3. Компенсированный ступенчатый регулятор

Из-за входной емкости каскада, следующего за делителем, коэффициент передачи резисторного делителя зависит от частоты. Для устранения частотной зависимости все резисторы делителей шунтируются подстроечными конденсаторами, емкость которых определяется из условия равенства постоянных времени плеч делителя, например R 1 C 1= R 2 C 2, причем C 2 выбирается с учетом входной емкости следующего каскада, в качестве C 2 может выступать входная емкость каскада без дополнительного конденсатора, однако в этом случае влияние изменения C вх будет сказываться сильнее.

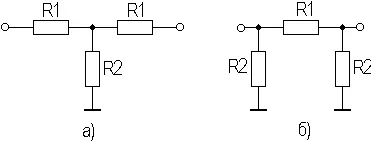

Если усилитель предназначен для работы в согласованном тракте передачи (т.е. R вх = R г = R 0, где R 0 — характеристическое сопротивление тракта передачи), то ступенчатый регулятор целесообразно выполнить на основе симметричных аттенюаторов Т- и П-типов [11] (рисунок 7.4а,б).

Рисунок 7.4. Т- и П-образные симметричные аттенюаторы

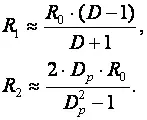

Для П-образной схемы аттенюатора номиналы элементов определяются из следующих соотношений:

Номиналы Т-образной схемы аттенюатора определяются следующим образом:

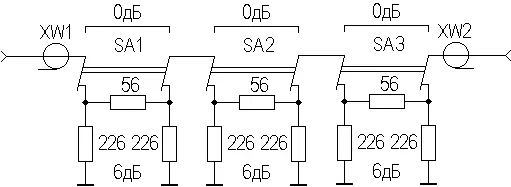

Практическая схема ступенчатого регулятора на 18 дБ для 75-омного тракта передачи, работающего в диапазоне рабочих частот (0…150)МГц, приведена на рис. 7.5.

Рисунок 7.5. Ступенчатый аттенюатор

Схема построена на основе одинаковых П-образных звеньев с затуханием в шесть децибел. В зависимости от положения переключателей SA 1÷SA 3 данный регулятор обеспечивает затухание от 0 до 18 дБ с шагом 6 дБ.

Подобный регулятор обычно располагают между источником сигнала и входом усилителя. В связи с тем, что входное и выходное сопротивления данного регулятора не зависят от уровня вносимого затухания, величина частотных и временных искажений, создаваемых входной цепью, также остается постоянной при разных уровнях затухания.

В усилительных устройствах, применяемых в современной аудио- и видеоаппаратуре, широко применяются электронные регуляторы [12], позволяющие вручную или автоматически изменять коэффициент передачи тракта по закону, определяемому функцией управления.

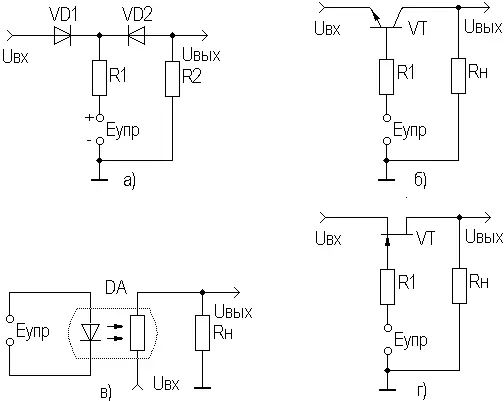

В электронных регуляторах потенциометрического типа (рисунок 7.6) в качестве управляемых сопротивлений используются диоды, фотосопротивления, БТ и ПТ.

Рисунок 7.6. Электронные аттенюаторы потенциометрического типа

В диодном потенциометрическом регуляторе (рисунок 7.6а) в качестве управляемых сопротивлений используются диоды VD 1 и VD 2, управляемые прямым током. Диапазон регулирования диодных аттенюаторов достигает 40дБ при токах регулирования (0…2.2)мА. Диодным регуляторам свойственны существенные недостатки:

◆ отсутствие развязки цепей управления и сигнала;

◆ значительная мощность, потребляемая цепью управления;

◆ существенные нелинейные искажения сигнала при большом затухании.

Подобными свойствами обладает и аттенюатор на БТ (рисунок 7.6б), т.к. переходы транзистора выполняют функции диодов.

Электронный регулятор на основе оптрона (рисунок 7.6в) обеспечивает практически идеальную развязку цепей управления и сигнала, но требует затраты значительной мощности в цепи управления светодиодом.

По совокупности свойств наилучшими показателями обладает регулятор на основе ПТ (рисунок 7.6г), используемого в качестве управляемого сопротивления. Цепь управления практически не потребляет мощности ввиду практического отсутствия тока затвора у ПТ. Поскольку в цепи сигнала нет p-n переходов, а имеется лишь омическое сопротивление, то нелинейные искажения, вносимые подобным аттенюатором, минимальны. В отличие от ранее рассмотренных схем регуляторов, данная схема позволяет работать без постоянной составляющей в выходной цепи.

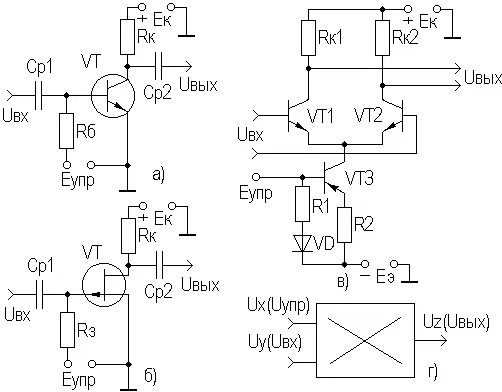

Регулировку коэффициента передачи усилительных каскадов можно осуществить путем изменения режима работы усилительных элементов, поскольку в этом случае изменяются их эквивалентные параметры, в частности, крутизна S 0 (см. подраздел 2.4). На рисунке 7.7 показано, как осуществляется такая регулировка в каскаде на БТ (рисунок 7.7а), каскаде на ПТ (рисунок 7.7б) и в дифференциальном усилителе (рисунок 7.7в). Регулируемый каскад на основе ДУ позволяет достичь глубины регулировки порядка (60…70)дБ при повышенной термостабильности D р .

Рисунок 7.7. Регуляторы с изменением режима работы элементов

Перспективным является способ регулировки на основе ИМС перемножителя (рисунок 7.7г). Интегральные перемножители реализуют функцию

U Z = KU XU Y ,

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: