Михаил Гук - Аппаратные интерфейсы ПК. Энциклопедия

- Название:Аппаратные интерфейсы ПК. Энциклопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом «Питер»

- Год:2002

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-94723-180-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Гук - Аппаратные интерфейсы ПК. Энциклопедия краткое содержание

Книга посвящена аппаратным интерфейсам, использующимся в современных персональных компьютерах и окружающих их устройствах. В ней подробно рассмотрены универсальные внешние интерфейсы, специализированные интерфейсы периферийных устройств, интерфейсы устройств хранения данных, электронной памяти, шины расширения, аудио и видеоинтерфейсы, беспроводные интерфейсы, коммуникационные интерфейсы, вспомогательные последовательные интерфейсы. Сведения по интерфейсам включают состав, описание сигналов и их расположение на разъемах, временные диаграммы, регистровые модели интерфейсных адаптеров, способы использования в самостоятельно разрабатываемых устройствах. Книга адресована широкому кругу специалистов, связанных с эксплуатацией ПК, а также разработчикам аппаратных средств компьютеризированной аппаратуры и их программной поддержки.

Аппаратные интерфейсы ПК. Энциклопедия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

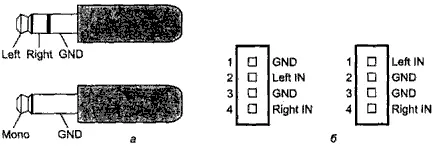

Рис. 8.15. Разъемы подключения аудиосигналов

8.5.2. Цифровые интерфейсы

S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface Format) — цифровой последовательный интерфейс (и форматы данных) для передачи аудиосигналов между блоками бытовой цифровой аудиоаппаратуры (DAT, CD-ROM и т.п.). Этот интерфейс является упрощенным вариантом студийного интерфейса AES/EBU (Audio Engineers Society/European Broadcast Union). Интерфейс AES/EBU использует симметричный двухпроводный экранированный кабель с импедансом 110 Ом, разъемы XLR, уровень сигнала — 3-10 В, длина кабеля — до 12 м.

Интерфейс S/PDIF использует коаксиальный кабель 15 Ом, разъемы RCA или BNC, уровень сигнала — 0,5–1 В, длина кабеля — до 2 м. В звуковых картах внутренние разъемы S/PDIF проще — это просто пара штырьков (как у джамперов) на плате с соответствующей ответной частью на кабеле. Такие же упрощенные разъемы применяются и на новых приводах CD-ROM, имеющих выход S/PDIF. «Штатная» схема передатчика S/PDIF содержит разделительный импульсный трансформатор (1:1), благодаря которому соединяемые устройства гальванически развязываются. Встречаются и упрощенные варианты, без разделительного трансформатора. При стыковке устройств с нестандартными интерфейсами возможны проблемы, связанные с несоответствием уровней сигналов. При этом сигнал может быть неустойчивым (звук будет прерываться) или не приниматься совсем. Эти проблемы могут быть решены подручными средствами — установкой дополнительных формирователей сигнала.

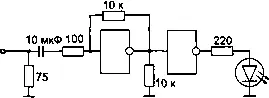

Кроме электрической версии существует и оптическая версии интерфейса S/PDIF — Toslink, стандарт EIAJ СР-1201 — с инфракрасными излучателями (660 нм). Применение оптики позволяет обеспечить полную гальваническую развязку устройств, что необходимо для снижения уровня наводок. Для пластикового волокна (POF) длина кабеля не более 1,5 м, для стеклянного волокна — 3 м. В Сети предлагается ряд схем преобразования интерфейсов, одна из которых приведена на рис. 8.16. Здесь первый инвертор посредством обратной связи выведен на линейный участок передаточной характеристики, благодаря чему малый входной сигнал вызывает его переключение. В схеме предлагается микросхема HCT74U04 (6 инверторов); вместо светодиода можно использовать и фирменный трансивер Toslink, его следует подключать без балластного резистора (220 Ом) прямо к выходу инвертора (резистор находится в трансивере).

Рис. 8.16. Схема преобразователя электрического интерфейса S/PDIF в оптический (Toslink)

По интерфейсу S/PDIF информация передается в последовательном коде покадрово, с обеспечением синхронизации и контролем достоверности передачи (кодами Рида-Соломона). В кадре имеется признак формата данных — PCM или не PCM, что позволяет по данному интерфейсу передавать и упакованные цифровые данные (например, MPEG для АС-3). Имеется также бит защиты от копирования, признак предыскажений и некоторые другие служебные данные. В режиме PCM выборки каждого канала могут иметь разрядность 16, 20 или 24 бит, частота выборок определяет частоту цифрового сигнала. Приемник S/PDIF сам определяет частоту выборок по принимаемому сигналу, наиболее употребимые частоты — 32, 44,1 и 48 кГц.

Кроме этих интерфейсов в студийной аппаратуре применяют интерфейсы ADAT и TDIF, которые имеются только на дорогих профессиональных звуковых картах. Для обмена данными с приводами DVD применяется цифровой последовательный интерфейс I2S.

8.5.3. Интерфейс MIDI

Цифровой интерфейс музыкальных инструментов MIDI (Musical Instrument Digital Interface) является последовательным асинхронным интерфейсом с частотой передачи 31,25 Кбит/с. Этот интерфейс, разработанный в 1983 году, стал фактическим стандартом для сопряжения компьютеров, синтезаторов, записывающих и воспроизводящих устройств, микшеров, устройств специальных эффектов и другой электромузыкальной техники. В настоящее время интерфейс MIDI имеют и дорогие синтезаторы, и дешевые музыкальные клавиатуры, которые могут использоваться в качестве устройств ввода компьютера. По интерфейсу MIDI устройства обмениваются между собой сообщениями, кратко описанными в книге [1]. На одном интерфейсе может быть организовано до 16 логических каналов, каждый из которых может управлять своим инструментом.

В физическом интерфейсе применяется токовая петля 5 мА (возможно до 10 мА) с гальванической (оптронной) развязкой входной цепи. Логическому нулю соответствует наличие тока, логической единице (и покою) — отсутствие тока (в «классической» токовой петле телекоммуникаций все наоборот).

Интерфейс определяет три типа портов: MIDI–In, MIDI-Out и MIDI-Thru .

Входной порт MIDI–In представляет собой вход интерфейса «токовая петля», гальванически развязанного от приемника оптроном с быстродействием не хуже 2 мкс. Устройство отслеживает информационный поток на этом входе и реагирует на адресованные ему команды и данные.

Выходной порт MIDI-Out представляет собой выход источника тока, гальванически связанного со схемой устройства. Ограничительные резисторы предохраняют выходные цепи от повреждения при замыкании на землю или источник 5 В. На выход подается информационный поток от данного устройства. При специальной настройке устройства в этом потоке может содержаться и транслированный входной поток, но это нетипично.

Транзитный порт MIDI-Thru служит только для ретрансляции входного потока, по электрическим свойствам он аналогичен выходному. Его наличие не является обязательным для всех устройств.

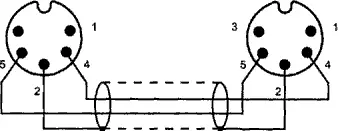

В качестве разъемов применяются 5-контактные разъемы DIN, распространенные в бытовой звуковой аппаратуре, схема соединительного кабеля приведена на рис. 8.17.

Рис. 8.17. Соединительные кабели MIDI

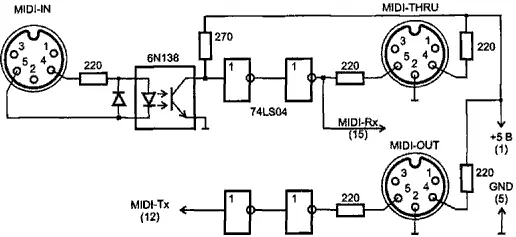

Внешний порт MIDI (с сигналами ТТЛ) обычно выводится на неиспользуемые контакты (12 и 15) разъема игрового адаптера (DB-15S). При этом для подключения стандартных устройств MIDI требуется переходной адаптер , реализующий интерфейс «токовая петля» (на разъеме карты интерфейс ТТЛ). Переходной адаптер обычно встраивается в специальный кабель, вариант схемы которого приведен на рис. 8.18. Некоторые модели PC имеют встроенные адаптеры и стандартные 5-штырьковые разъемы MIDI.

Рис. 8.18. Вариант схемы кабеля-адаптера MIDI

Программно порт MIDI обычно совместим с UART MPU-401. MPU-401 фирмы Roland — первая карта расширения для PC с интерфейсом MIDI, получившая широкое распространение. MPU расшифровывается как MIDI Processing Unit — устройство обработки сообщений MIDI. Этот контроллер кроме асинхронного последовательного порта (UART), реализующего физический интерфейс MIDI, имел развитые аппаратные средства для использования PC в качестве секвенсора. Контроллер MPU-401 поддерживал простой режим работы — UART mode , в котором использовался только двунаправленный асинхронный порт; в современных звуковых картах совместимость с MPU-401 поддерживается только в этом режиме.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Барятинский - Танки III Рейха. Том III [Самая полная энциклопедия]](/books/1094087/mihail-baryatinskij-tanki-iii-rejha-tom-iii-samaya.webp)