Кристиана Пол - Цифровое искусство

- Название:Цифровое искусство

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ад Маргинем Пресс

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91103-389-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кристиана Пол - Цифровое искусство краткое содержание

Цифровое искусство - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Смартфоны и планшеты, равно как и совершенствование программных платформ, открыли новые возможности для художественного осмысления дополненной реальности (ДР/AR) — речь идет о «дополнении» физических пространств и архитектуры через маппинг виртуальных изображений на конкретную долготу и широту. Для зрителя эти виртуальные образы предстают в форме добавочного слоя, наложенного на физическое пространство с помощью их мобильных устройств, — для этого используются специальные браузеры, например, Layar или Junaio. Среди самых активных представителей этого движения — группа Manifest.AR и ее основные члены — Марк Скварек (р. 1977), Джон Крейг Фримен (р. 1959), Уилл Паппенхаймер (р. 1954), Тамико Тиль (р. 1957), Сандер Винхоф (р. 1973) и Джон Клитер (р. 1969) (ил. 210, 211). В 2010 году Manifest.AR «похитила» фойе Музея современных искусств в Нью-Йорке — это происходило в рамках выставки «Наша AR в MoMA» (ил. 212), которую организовали Скварек и Винхоф: на этой выставке искусство дополненной реальности было представлено в традиционном музейном контексте, и тем самым были одновременно и обозначены, и поставлены под сомнение физические границы музея как института и виртуальность цифрового искусства. Та же группа вновь выступила с критикой традиционного музейного устройства, представив свои работы на 54-й Венецианской биеннале (2011). Поставив под вопрос статус Венецианской биеннале как одного из основных мировых форумов распространения новейших тенденций в мировом искусстве, Manifest.AR построила виртуальные павильоны дополненной реальности, которые служили своего рода противовесом реально существовавшим павильонам в венецианских джардини. Обыграв тему 54-й биеннале «ИЛЛЮМИнация», группа позиционировала свою арт-интервенцию как не имеющую государственных и физических границ и не признающую традиционных условностей мира искусства. «Оттенки отсутствия» (2001; ил. 213) Тамико Тиль состоят из виртуальных «Павильонов отсутствия», где образы современных деятелей искусства, которые в XXI веке подверглись цензуре, представлены в виде золотых силуэтов. Прикоснувшись к силуэту, зритель может выйти на сайт с информацией об этих людях, а также получить инструкции о том, как можно добавить новые имена или сведения через Сеть или Facebook. Поскольку AR способна придавать зримость незримому, нет ничего удивительного в том, что эту форму часто используют на спорных территориях как инструмент активизма. Например, в своем AR-проекте «Пограничный мемориал: Граница мертвых» (2012-н. в.) Джон Крейг Фримен и Марк Скварек визуализируют статистику смертей на границе между США и Мексикой, используя виртуальные объекты для обозначения каждой точки границы, где были обнаружены человеческие останки.

211. Уилл Паппенхаймер, Джон Крейг Фримен.Расширение AR SFMOMA. 2013. Приложение для создания виртуальной реальности, которым посетители музея могли воспользоваться с помощью смартфона или планшета, преображало Музей современного искусства в Сан-Франциско во время его фактического расширения. Проект представляет собой анимированную совокупность различных частей здания, представленных как изменчивый, динамичный архитектурный ансамбль.

212. Manifest.AR.Наша AR в MoMA. 2010

213. Тамико Тиль.Оттенки отсутствия: публичные пустоты. 2011

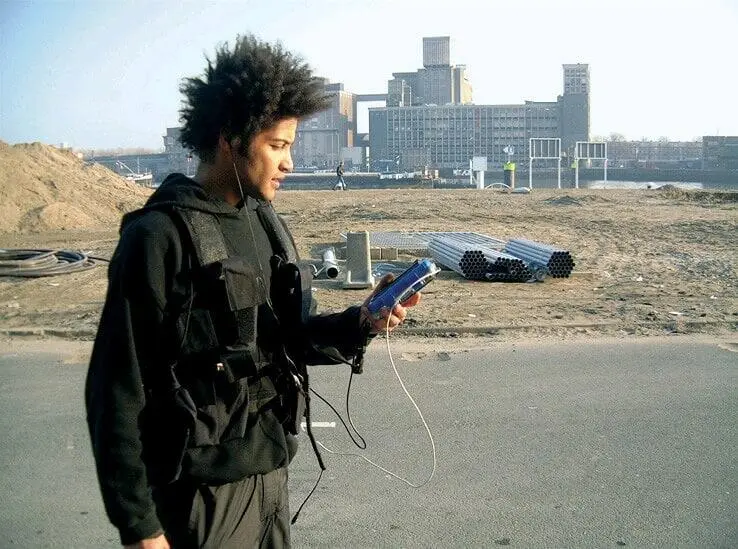

214. Теория взрыва.Теперь ты меня видишь? 2001-н. в.

Технология дополненной реальности также расширила область применения так называемой гибридной реальности, в рамках которой происходит слияние виртуального и физического публичного пространства и создаются взаимно однозначные соотношения между этими пространствами — в основном это используется в контексте игр. Известная игра для мобильных приложений под названием «Can You See Me Now?» («Теперь ты меня видишь?»; 2001-н. в.), созданная английским творческим коллективом «Теория взрыва», была разработана в сотрудничестве с лабораторией гибридной реальности Ноттингемского университета. Впервые она была проведена в английском городе Шеффилде и с тех пор демонстрировалась по всему миру. Игра имеет форму погони, в ходе которой онлайн-игроки ведут свои аватары по улицам представленного на карте города; их задача — убежать от охотящихся на них «бегунов» из реального города. Бегуны, снабженные шлемами с компьютером и GPS-трекером, который сообщает их местоположение онлайн-игрокам через беспроводную сеть, пытаются «поймать» онлайн-игроков — их местоположение, в свою очередь, передается на компьютеры бегунов. Виртуальные игроки могут обмениваться текстовыми сообщениями и получать в реальном времени аудиопоток с раций бегунов. Игра заканчивается, когда бегунам удается «увидеть» и сфотографировать своих виртуальных оппонентов (на фотографии, понятное дело, видна лишь пустота). В этой игре достигнуто впечатляющее объединение физического и виртуального пространств, она поднимает непростые вопросы о том, как выглядит овеществление в двух этих разных сферах. Как видно из названия, проект посвящен самому процессу ви́дения — в нем предложена форма восприятия, которая не требует овеществления. В своих последних проектах, например в «Машине чтобы видеть» (2010, проект локативного кино по заказу кинофестиваля Sundance), которая впервые была показана в пространстве Zero I в Сан-Хосе в 2011 году, члены «Теории взрыва» превращают участников в звезд реального фильма об ограблении — они должны пройти по городу и принять определенные этические решения. Кроме того, в последние десять лет бурно развивались устройства дополненной реальности, например, Google glass и шлемы, совмещенные с управлением жестами. Они позволяют пользователям движениями рук перемещать и видоизменять виртуальные трехмерные объекты в физической реальности; эти устройства становятся все более доступными, тем самым стимулируя творческие эксперименты, которые, безусловно, будут только множиться.

Социальные медиа и эпоха Web 2.0

Взаимосвязь и взаимодействие — с помощью как стационарных, так и мобильных устройств — являются неотъемлемым свойством цифровых медиа и воплощают саму их суть. Если говорить о развитии цифровых платформ, мы видим сдвиг от объединения в Сеть для взаимосвязи и обмена медиафайлами (по электронной почте или через Всемирную паутину) к объединению в сетевые сообщества. Вот уже более пятнадцати лет сайты отдельных людей, некоммерческих организаций и компаний становятся все более значимым инструментом распространения информации. В 2000-е годы веб-логи (блоги), вики (сайты, где множеству авторов открыт доступ для редактирования контента) и социальные сети — такие как Facebook, YouTube, Twitter, Instagram и Flickr, были провозглашены «вторым поколением сетевых сервисов» под общим названием Web 2.0. Термин этот был введен компанией O'Reilly Media в 2004 году и описывает «бизнес-революцию в компьютерной индустрии», сутью которой является создание «приложений, которые путем учета сетевых взаимодействий становятся тем лучше, чем больше людей ими пользуются». Что касается общей концепции, Web 2.0 представляет собой контекстуальные «склады», которые позволяют сортировать и направлять по Сети контент, предоставленный пользователями, — это могут быть фотографии (Instagram, Flickr), видео (YouTube) или профили пользователей (Facebook). Одна из основных проблем, связанных с социальными сетями, заключается в том, что пользователи, по сути, уступают почти все права на предоставленный ими контекст, — в результате возникают интересные вопросы из области авторства и сохранения информации. Сайты Web 2.0 не столько создают перестраиваемую платформу для распространения по Сети и создания сетевых эффектов, сколько предоставляют среду для распространения информации с гиперлинками и метатегами, которые легко позволяют эту информацию сортировать. Сетевые пространства общего пользования включают платформы, которые позволяют творческим и культурным сообществам получать доступ ко всевозможной информации и совершенствовать правила, определяющие ситуацию в культуре. В то же время коммерциализация Web 2.0 привела к возникновению новой современной разновидности пользователей как «поставщиков контента», которые наполняют контекстуальные интерфейсы данными и делают свою личную информацию доступной для «добычи данных».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: