Компьютерра - Журнал «Компьютерра» № 25-26 от 10 июля 2007 года (693 и 694 номер)

- Название:Журнал «Компьютерра» № 25-26 от 10 июля 2007 года (693 и 694 номер)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Компьютерра - Журнал «Компьютерра» № 25-26 от 10 июля 2007 года (693 и 694 номер) краткое содержание

Журнал «Компьютерра» № 25-26 от 10 июля 2007 года (693 и 694 номер) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Измерив сопротивление образца, ученые убедились, что им удалось получить в графене области с проводимостью p– и n-типов, а между ними – p-n-переход. Кроме того, поместив образец в сильное магнитное поле, ученые наблюдали так называемый квантовый эффект Холла, при котором проводимость меняется скачкообразно. Поскольку такой эффект возможен лишь в двумерных системах, это надежно свидетельствует о том, что лист графена не был поврежден в технологическом процессе. К сожалению, полученный в листе p-n-переход по ряду причин нельзя непосредственно использовать для изготовления биполярных транзисторов. Но для транзисторов подойдет узкая лента из графена, так что теперь ученые пытаются изготовить такие ленты и надежно работающие транзисторы. Как только это удастся, у углеродных нанотрубок появится достойный конкурент, претендующий на почетное звание основы углеродной электроники будущего. ГА

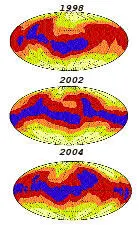

К неожиданным выводам пришла команда астрофизиков из Швеции, США и Канады, возглавляемая Олегом Кочуховым из Университета Упсалы в Швеции. Оказывается, даже крупные молодые и горячие звезды вроде альфы Андромеды обладают атмосферой со своей весьма переменчивой погодой.

То, что на Cолнце и других небольших звездах бывают пятна, вспышки и другие сложные атмосферные явления, известно давно. Капризы солнечной погоды ученые связывают со сложными, взаимозависимыми гидродинамическими потоками и магнитными процессами, протекающими в горячей плазме нашей звезды. Однако до сих пор считалось, что в крупных звездах внутренние конвективные потоки вещества сравнительно слабы, не достигают поверхности и не приводят к образованию у звезды сколько-нибудь сильного магнитного поля. Соответственно, и погоды в атмосферах этих звезд нет никакой – сплошной штиль.

Однако прямые наблюдения в течение долгих семи лет за атмосферой самой яркой звезды в созвездии Андромеды, которую называют Альферац, Сирра или Сира, заставляют отказаться от этих представлений. Наблюдения за этой удаленной от нас на расстояние в 97 световых лет звездой велись из двух обсерваторий, расположенных в Канаде и России. Исследовались облака ртути, которые, как оказалось, лишь частично закрывают поверхность звезды. Чтобы проследить за изменениями в ее облачном покрове, ученые применили специально разработанный метод, основанный на эффекте Доплера. Если облако находится в той части звезды, которая, благодаря вращению светила, движется по направлению к нам, то спектральные линии ртути сдвигаются в синюю сторону, а если от нас, то в красную. Это позволяет восстановить подробную карту облачного покрова звезды, а затем проследить за ее изменением во времени.

Оказалось, что поведение облаков ртути в звездной атмосфере внешне очень похоже на поведение обычных водяных облаков в воздушной оболочке нашей планеты. Однако механизмы их формирования совершено различны. Ртутные облака существуют благодаря тонкому балансу между силами гравитационного притяжения звезды и давлением ее излучения, которое стремится вытолкнуть пары ртути и поднять облака повыше. Этот баланс неустойчив, и локальная гравитационная флуктуация на величину порядка процента способна в сотни раз изменить концентрацию паров ртути.

И хотя в поведении звездных облаков еще много неясного, ученые полагают, что главной движущей силой звездной погоды является гравитация. Тем более что Альферац – это двойная система, и вторая звезда может сильно влиять на погоду. По-видимому, похожие "металлические облака" имеются у многих молодых звезд. Ученые уже обнаружили несколько светил с облаками из стронция, иттрия и даже платины. Их дальнейшее изучение поможет лучше понять эволюцию звезд и процессы, ответственные за формирование погоды в нашей собственной атмосфере и в атмосферах соседних планет-гигантов. ГА

Необходимость в накопителях все большего объема сегодня объяснять не требуется. Именно эта необходимость привела к переходу от технологии продольной магнитной записи, в которой векторы намагниченности доменов лежат в плоскости пластины жесткого диска, к технологии перпендикулярной записи, где эти векторы расположены под прямым углом к поверхности. Последняя разработка позволяет расположить домены ближе друг к другу и тем самым повысить плотность записи. Уменьшать размер доменов можно лишь до определенного предела, дальше которого внешние возмущения не позволят надежно хранить информацию. Существуют прогнозы, что современные технологии записи на жесткие диски исчерпают себя примерно к 2010 году, и тогда придется внедрять что-то новое. Тут-то и может пригодиться разработка американских химиков из Университета Брауна, предложивших простой метод синтеза железо-платиновых нановолокон, который позволяет строго контролировать их размер и состав. Такие нановолокна могут быть собраны в магнитные наночастицы, каждая из которых способна хранить один бит информации, и послужить основой новых магнитных носителей с высокой плотностью записи. Метод позволяет получать из раствора нановолокна длиной 20–200 нм и может использоваться для других комбинаций металлов – например, кобальта и платины.

Идея использования магнитных наночастиц в качестве носителей информации не нова. Несмотря на кажущиеся радужными перспективы, на этом пути есть ряд серьезных препятствий. Чтобы значительно увеличить плотность записи, придется располагать частицы очень близко друг к другу. А здесь возникают трудности не только технологического, но и принципиального характера. Для стабильного хранения информации наночастицы должны устойчиво сохранять пространственную ориентацию своего вектора намагниченности. Влияние внешних возмущений (например, магнитного поля соседних частиц) может отклонять частицу от нужного положения, приводя к ошибкам в данных. По мнению американских исследователей, эти проблемы поддаются решению путем эффективного использования формы наночастиц. Нановолокна хороши тем, что, собирая их в пучки, можно получить очень вытянутые агрегаты, в которых магнитное поле строго ориентировано в двух направлениях – от одного полюса к другому – и не оказывает сильного влияния на соседние частицы. К тому же «перевернуть» вытянутые магниты, расположенные близко друг к другу, не так просто, как сферические домены.

К сожалению, до жестких дисков, построенных на подобной основе, еще далеко. Впрочем, магнитные нановолокна могут найти применение и в более «приземленных» приложениях – например, двигателях и генераторах. Кроме того, сплав платины и железа хорошо совместим с живыми тканями, поэтому новые волокна вполне может «приютить» медико-биологическая отрасль. ЕГ

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: