Дэвид Борнштейн - Как изменить мир. Социальное предпринимательство и сила новых идей

- Название:Как изменить мир. Социальное предпринимательство и сила новых идей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Альпина»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-2713-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дэвид Борнштейн - Как изменить мир. Социальное предпринимательство и сила новых идей краткое содержание

Социальное предпринимательство – это прежде всего инновации, идеи, а также способность и желание претворить их в жизнь. Каждому когда-то приходило в голову, что он хотел бы что-то изменить в своей стране или в мире. О том, как это сделали самые успешные социальные предприниматели, и о том, как перейти от слов и намерений к действию, можно прочитать в этой книге.

Как изменить мир. Социальное предпринимательство и сила новых идей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Глава 9. Какая вы мать?

Эржебет Секереш, Венгрия: пансионы для инвалидов

В первые три месяца после рождения сына Тибора в марте 1976 г. Эржебет Секереш спала всего по два часа в сутки. Мальчик без конца плакал. Казалось, это не ребенок, а существо из другого мира.

Секереш показывала сына врачам, но то, что у него умственная и физическая отсталость, они определили только когда ему исполнилось почти два года. Позже поставили и диагноз – микроцефалия – аномально маленькая голова и сильная умственная отсталость. Врачи сомневались, что Тибор доживет до четырех лет.

Когда Тибор подрос, стало ясно, что он никогда не сможет говорить. По ночам его нужно было укачивать. Если Эржебет прекращала его качать, он начинал плакать. «Я чувствовала себя вконец измотанной. Не знала, смогу ли я вынести все это, – вспоминает она. – Все три года, с тех пор как поставили диагноз, меня охватывали только два чувства – апатия и страх».

Брак Эржебет начал давать трещину. Муж стыдился Тибора. Родители и родственники мужа почти не поддерживали ее. Все говорили Эржебет, что лучшим решением будет поместить Тибора в специальное учреждение. Им казалось, что для привлекательной, интеллигентной женщины пожертвовать своей карьерой и личной жизнью, чтобы посвятить себя уходу за неполноценным ребенком, – это безумие.

В поисках помощи Секереш часами пропадала в больницах и правительственных учреждениях Будапешта. Всякий раз, когда врачи осматривали Тибора или советовались друг с другом, они предлагали Эржебет подождать за дверью. Когда она просила показать медицинские заключения Тибора, они говорили: «То, что вам нужно знать, мы вам скажем». Однажды, когда она на несколько часов оставила Тибора в детском саду, ее отругали за то, что ее ребенок не умеет пользоваться горшком. «Что вы за мать?» – резко спросила воспитательница.

В 1982 г., когда Тибору исполнилось шесть лет, Эржебет Секереш почувствовала перемены в себе. Она поверила в то, что ее сын доживет до зрелых лет. Апатия пошла на спад, она стала глубже задумываться о его инвалидности. Она вспоминала о своей бабушке, счастливой, любящей женщине, которая была слепа от рождения, но руководила большим кооперативом. Когда Эржебет была молодой девушкой и работала вместе с бабушкой в саду, ей и в голову не приходило, что ее бабушка инвалид.

«Я стала думать о том, что значит для нас инвалидность Тибора, – вспоминает она. – Однажды я взяла бумагу и нарисовала таблицу с двумя колонками. В первой перечислила то, что Тибор никогда не сможет делать. Во второй сравнивала его ситуацию с теми, в которые попадают здоровые люди».

В левой колонке она написала: «Он никогда не женится», а в соседней – «Многие люди никогда не женятся». Ниже в левой колонке она написала: «Он никогда не научится готовить», а напротив – «Многие никогда не научатся готовить». Потом – «Он никогда не научится стирать одежду», а напротив – «Многие люди никогда не стирают одежду».

«Я начала понимать, что инвалиды отличаются от здоровых людей только тем, что не могут делать что-то из того, что могут обычные люди».

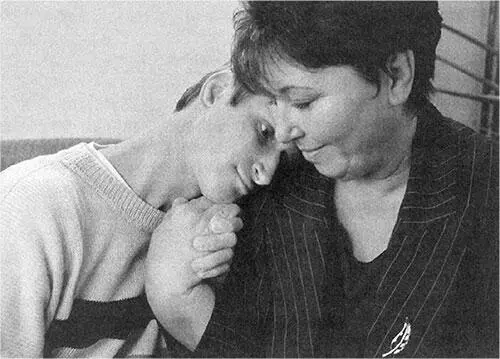

Эржебет Секереш и ее сын Тибор

Секереш – круглощекая грациозная женщина. Поначалу она кажется сдержанной. Она редко улыбается, но ее внимательные глаза говорят о том, что она всегда готова к сопереживанию.

До рождения Тибора она мечтала открыть свою гостиницу с пивным ресторанчиком на открытом воздухе, где гости чувствовали бы себя как дома. После того как Тибору исполнилось шесть лет, она стала мечтать о создании такого места, в котором ее сын чувствовал бы себя как можно лучше. В Венгрии тогда такого места не было. Государство предлагало помещать инвалидов в специальные учреждения. «Я знала, что мой долг – создать место для работы моего ребенка, – рассказывала Эржебет, – и помочь ему найти свое место в жизни». Но она сделала гораздо больше – создала сеть из 21 центра по всей Венгрии, которые обеспечивают профессиональную подготовку, дают возможность работать и социально адаптироваться более чем 600 инвалидов. Ее учреждения буквально потрясли систему, действовавшую до этого в стране, и бросили вызов стандартным практикам в этой области.

В октябре 2000 г. я посетил социальный дом «Пилишвёрёшвар», государственное учреждение для умственно и физически отсталых в пригороде Будапешта. Оказавшись внутри, я увидел узкую тесную прихожую, в которой мужчины и женщины бесцельно бродили туда-сюда в потрепанных больничных пижамах и халатах и бормотали что-то себе под нос. Их волосы были спутанны. Чувствовался запах пота, мочи, несвежего дыхания и сигаретного дыма. Хотя был полдень, многие обитатели социального дома лежали в постелях. Другие неподвижно сидели, глядя в пространство, кто-то следил за мной глазами, словно я был пришельцем с другой планеты. Одна женщина бросилась ко мне и стала громко петь, пока один из пациентов не оттолкнул ее. Я видел двух буйных больных, которых держали санитары.

Как сказала мне сопровождающая, в доме жили 111 пациентов: 71 женщина и 40 мужчин. Они обитали в тесноте, как лабораторные крысы, в помещении, изначально рассчитанном на 30 человек. В маленьких палатах стояло по десять двухъярусных кроватей. Стены были оклеены обоями с уточками и лошадками. Когда я спросил медсестру, почему в палатах обои как в детской (хотя все больные взрослые), она ответила: «Они по уму как дети».

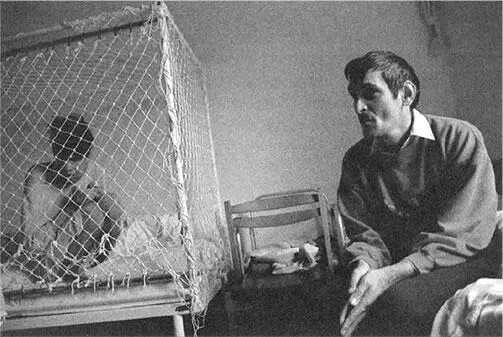

Моя сопровождающая прошла мимо одной палаты. Я спросил, могу ли я войти в нее. Она поколебалась, но разрешила. В палате я увидел человека, сидящего в кровати-клетке на корточках, словно шимпанзе. В другом конце комнаты сидел человек, наполовину обмотанный бинтами, как мумия. «Этот пациент все время занимался бы онанизмом, если бы мы ему не помешали», – объяснила медсестра.

Следующая остановка была перед запертой комнатой в подвале, напоминавшей размерами кладовку для инструментов. Это была «комната свиданий», где пары могли уединиться.

В социальном доме

Мне стало ясно, что единственной функцией этого заведения является изоляция. Даже несмотря на наличие «комнаты свиданий», эмоциям пациентов здесь почти не уделялось внимания, не предпринималось никаких попыток развить их навыки общения или интересы. Казалось, пациентов не считали за людей. Если им все равно, в каких условиях они живут, зачем беспокоиться? Секереш сказала мне, что сексуальное и физическое насилие – явление нередкое в государственных учреждениях для умственно отсталых людей. У меня не было оснований не верить ей. Но в «Пилишвёрёшваре» проблема заключалась не в отдельных случаях насилия, а в общем насилии со стороны системы, которая сохранилась чуть ли не со средних веков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: