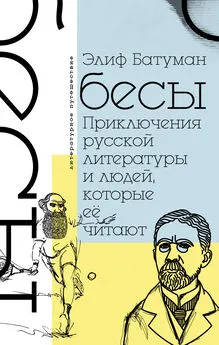

Элиф Батуман - Бесы. Приключения русской литературы и людей, которые ее читают

- Название:Бесы. Приключения русской литературы и людей, которые ее читают

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-111680-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Элиф Батуман - Бесы. Приключения русской литературы и людей, которые ее читают краткое содержание

Перед вами – история человека, который намного счастливее нас. Американка Элиф Батуман не ходила в русскую школу – она сама взялась за нашу классику и постепенно поняла, что обрела смысл жизни. Ее увлекательная и остроумная книга дает русскому читателю редкостную возможность посмотреть на русскую культуру глазами иностранца. Удивительные сплетения судеб, неожиданный взгляд на знакомые с детства произведения, наука и любовь, мир, населенный захватывающими смыслами, – все это ждет вас в уникальном литературном путешествии, в которое приглашает Элиф Батуман.

Бесы. Приключения русской литературы и людей, которые ее читают - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Когда я впервые читала «Бесов», все это казалось мне лишенным смысла. Я еще была готова принять загадку Ставрогина как литературную условность, но какое отношение этот человек-загадка имеет к масштабной одержимости целого города поджогами, грабежами и террористическими заговорами? Более того, в чем смысл фигуры Степана Трофимовича и зачем треть романа посвящена его жизни? Почему именно ученики Степана Трофимовича оказались столь подчинены Ставрогину? Я размышляла над этим некоторое время, но, впрочем, не очень долго. Я решила, что это, наверное, тот случай, который критики называют «дефектный роман».

Как потом выяснилось, многие интерпретаторы «Бесов» в самом деле исходят именно из идеи о технических дефектах. Джозеф Франк, например, предлагает теорию о том, что образ Ставрогина составлен из двух несовместимых, находящихся в противоречии друг к другу персонажей из ранних черновиков. Первый персонаж, юный аристократ 1860-х годов, сначала пребывает в идеологическом конфликте с поколением 1840-х в духе «Отцов и детей», но потом переживает моральное перерождение, превозмогает собственный нигилизм и становится «новым человеком»; другой – тоже юный аристократ, но относящийся к более раннему, байроническому типу, вроде Евгения Онегина, уже прошел через моральное перерождение – по крайней мере, так кажется – но потом, согласно запискам Достоевского, «вдруг застреливается. (Загадочное лицо; объявили сумасшедшим)». Поскольку, предполагает Франк, Достоевский работал «под сильным давлением», он был вынужден объединить этих двух героев в образе Ставрогина. Степан Трофимович, «либерал-идеалист 1840-х», становится, таким образом, «духовным предшественником байронического типажа, который ассоциируется с 1820-ми и 1830-ми годами» – связь, обреченная на бессмысленность.

Моя любимая часть Франковой интерпретации состоит в том, что Достоевский, пытаясь «скомпенсировать анахронизм, присущий структуре сюжета», должен представить Ставрогина «современной модификацией» онегинского типажа. Есть нечто убедительное в изображении Ставрогина в виде Онегина на новом этапе, Онегина после Пушкина, машины, провоцирующей дуэли и неспособной ответить на любовь. Это как если бы Ставрогин сам прочел бы «Евгения Онегина» и утратил иллюзии относительно того, что его ждет.

С другой стороны, даже если связь между Ставрогиным и Степаном Трофимовичем – анахронизм, это не проясняет ее тайну. Почему именно Степан Трофимович, а не Ставрогин якобы оказывается во главе вереницы свиней, несущихся к обрыву? Франк снова объясняет это техническим дефектом, а именно – изъятием главы о совращении двенадцатилетней девочки, которое Франк характеризует как «очень важный морально-философский эксперимент» в стиле раскольниковского убийства старухи-процентщицы. Когда редакторы сказали, что сцену исповеди Ставрогина публиковать нельзя, Достоевский лихорадочно завершал третью часть и таким образом «был вынужден исказить намеченную симметрию своего плана», перенеся часть моральной ответственности Ставрогина на Степана Трофимовича. Другими словами, загадка притязания Степана Трофимовича на роль предводителя бесов объясняется, для начала, тем, что эти слова должны были принадлежать не ему, а Ставрогину, но их пришлось переложить в его уста после изъятия сцены совращения [29] Другие критики считают, что Достоевский и сам был недоволен исповедью Ставрогина. В американском издании черновых записей к «Бесам» редактор книги Эдвард Василек высказывает гипотезу, будто «где-то в промежутке между планами к первой опубликованной версии и изданием последующих версий Достоевский осознал, что „Исповедь Ставрогина“ не годится»: Ставрогин из исповеди «продолжает безуспешную борьбу с искушениями раскаяния и гордыни», в то время как «Ставрогин из окончательной версии находится вне нравственных борений, и лишь возможная утрата самоконтроля угрожает его ледяному спокойствию». Также Василек предполагает, что формирование образа Ставрогина на базе черновых образов других романных персонажей объясняется не столько непредвиденными обстоятельствами и дедлайнами, с которыми сопряжено издательское дело, сколько методом проб и ошибок, без которого немыслимо литературное творчество: Достоевский «противится реальному Ставрогину, прибегает к уверткам, уловкам, ложным движениям», и таким образом сами черновики – «немалой частью хроника неправильных Ставрогиных».

.

Таким образом, получается, что «Бесы» – на самом деле лишь небрежно написанный роман, совокупность искаженных набросков, лишенная цельного смысла? Отнюдь нет. И я поняла это в аспирантуре. Поняла и через теорию, и через практику.

Теоретической составляющей моего открытия стали работы Рене Жирара, почетного профессора стэнфордского французского отделения. В шестидесятые Жирар выдвинул теорию «миметического желания», созданную в противовес ницшеанской концепции автономии личности как ключа к самореализации и получившую потом широкое влияние. Согласно Жирару, не существует таких вещей, как личностная автономия или аутентичность. Все желания, которые определяют наши действия, мы заимствуем, копируем у кого-то Другого, кому ошибочно приписываем отсутствующую в нас автономность. («Ошибочно», поскольку Другой – тоже человек, и у него, следовательно, автономности не больше, чем у нас.) Желание, воспринятое у Другого, наделяет объект желания репутацией, делает его желанным. По этой причине желание обычно связано скорее с Другим, чем с предполагаемым объектом; оно всегда «метафизично» и в этом смысле опять же скорее связано с понятием «быть», чем с понятием «иметь». Суть не в том, чтобы стать обладателем объекта, а в том, чтобы быть Другим. (Именно поэтому в рекламе зачастую делают акцент не на истинных достоинствах продукта, а на том, как его покупают некие красивые и автономные с виду люди: потребитель жаждет получить не конкретную марку водки, а чувство, что он – тот же персонаж, который ее выбрал в рекламе.) Поскольку миметическое желание заразительно, отдельный человек нередко становится «медиатором» для некоторого числа желающих субъектов, которых затем начинают связывать между собой чрезвычайно страстные узы миметического соперничества.

В последующие десятилетия Жирар превратил концепцию о миметической заразительности в антропологическое учение, которым объяснял различные проявления социального насилия, не связанные между собой ни исторически, ни географически, – от кровной мести у чукчей до культа Диониса. Но первая книга, где он представил свою миметическую теорию, посвящена литературе. Она называется «Ложь романтизма и правда романа», и в ней Жирар ставит миметическое желание в основу «западного романа». Дон Кихоту, как выясняется из книги, на самом деле не нужны формальные объекты (Дульсинея, Мамбринов золотой шлем и т. д.), а стремится он к тому, чтобы слиться воедино со своим медиатором, Амадисом Галльским. Дульсинею он выдумывает исключительно затем, что для подражания Амадису требуется прекрасная дама. Аналогичным иллюзорным образом Раскольников лишь думает, что ему нужны деньги процентщицы, а на самом деле он хочет стать ницшеанским Сверхчеловеком. Эмма Бовари лишь думает, что ей нужен Леон, а на самом деле она хочет быть героиней романа. Жюльен Сорель лишь думает, что предмет его желаний – красивые женщины и блестящая карьера, а на самом деле он стремится достичь некоего наполеонического идеала «бытия самости».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Элиф Батуман - Идиот [litres]](/books/1081449/elif-batuman-idiot-litres.webp)