Маркус дю Сотой - О том, чего мы не можем знать. Путешествие к рубежам знаний

- Название:О том, чего мы не можем знать. Путешествие к рубежам знаний

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-12646-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Маркус дю Сотой - О том, чего мы не можем знать. Путешествие к рубежам знаний краткое содержание

О том, чего мы не можем знать. Путешествие к рубежам знаний - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Если ясной ночью посмотреть на небо, кажется, что все звезды нарисованы на огромной черной сфере, охватывающей Вселенную. Именно такую модель Вселенной использовали многие древние культуры. Они верили, что Земля находится в центре этой сферы, которая вращается вокруг оси, проведенной через Полярную звезду, единственную из звезд ночного неба, которая кажется неподвижной, в то время как все прочие звезды обращаются вокруг нее.

Мой бумажный звездный глобус – это модель такого небесного свода. Я поставил его на стол так, чтобы Полярная звезда оказалась в верхней точке икосаэдра. В середине глобуса нанесены знаки Зодиака, отмечающие последовательность месяцев года, – в том числе, разумеется, и мой собственный знак Девы. Нам кажется, что Солнце последовательно перемещается через все эти созвездия, возвращаясь в исходную точку к началу следующего года. В нижней половине глобуса расположены звезды, которые можно увидеть в Южном полушарии; самая яркая из них – Альфа Центавра. На самом деле она состоит из трех звезд, в число которых входит Проксима Центавра, считающаяся ближайшей к нашей собственной звезде, Солнцу.

Разнообразные варианты моего бумажного глобуса делали на протяжении многих тысячелетий. Цицерон пишет, что древнегреческие астрономы изготавливали модели небесного свода, на которых были отмечены звезды, – это были далекие предки моей бумажной Вселенной. К сожалению, ни одна из таких греческих моделей не дошла до нас, но в одном из моих самых любимых оксфордских музеев, в Музее истории науки, можно увидеть другие, сохранившиеся модели. Там есть великолепный глобус высотой около полуметра, сделанный в начале XVI в. в Германии. Созвездия на нем оживают в виде фигур птиц, рыб, животных и людей, напечатанных на бумажных сегментах и наклеенных на сферу.

Хотя моя современная бумажная модель не может сравниться красотой с глобусом XVI в. из Музея истории науки, его икосаэдральная форма восходит к Платону и его вере в то, что небесная оболочка, заключающая в себе нашу Вселенную, может быть не сферой, а додекаэдром – еще одним Платоновым телом, подходящим для игральных костей. И значение этой математической кости для понимания формы Вселенной может быть не таким надуманным, как кажется на первый взгляд.

Треугольные телескопы

Удивительно, что мы вообще что-то знаем о тех областях пространства, в которые мы никогда не сможем попасть. Люди всех культур неизменно смотрели в небо и размышляли о том, что там может быть. Присутствие Солнца и Луны становится очевидным прежде всего. Но как же древним культурам удалось открыть что-то об этих небесных телах, если они были прикованы к поверхности планеты? Я вижу в этом одно из самых замечательных свойств математики – она позволяет нам делать выводы об устройстве Вселенной, не выходя из наших уютных обсерваторий.

Тригонометрия, математика углов и треугольников, была разработана не для того, чтобы мучить школьников, а для ориентации в ночном небе. Она стала нашим первым телескопом. Еще в III в. до н. э. Аристарх Самосский смог вычислить отношение размеров Солнца и Луны к радиусу Земли и определить соотношение их удалений от Земли, используя лишь математические модели треугольников.

Например, когда Луна находится точно в первой или последней четверти, угол между Землей, Луной и Солнцем приблизительно равен 90°. Тогда, измерив угол Φ между Луной, Землей и Солнцем, можно вычислить отношение расстояний между Землей и Луной и между Землей и Солнцем методами тригонометрии. Отношение этих расстояний точно равно косинусу угла Φ , то есть определяется чисто математическими методами.

Прямоугольный треугольник, образуемый Землей, Луной и Солнцем в первой и последней четвертях Луны

Однако точность измерений Аристарха была такова, что определенное им соотношение расстояний отличалось от точного результата в 20 раз. По его оценке, угол был равен 87°, в то время как его истинное значение составляет 89,853°, что почти равно прямому углу. Малое отклонение значения угла такой величины приводит к довольно большому изменению соотношения длин сторон треугольника. Для истинного определения размеров Солнечной системы потребовалось изобретение телескопа и более замысловатых математических методов.

Даже и не имея телескопов, астрономы видели, что Луна и Солнце – не единственные тела, перемещающиеся по небу. Древние культуры заметили в ночном небе несколько светящихся точек, которые вели себя совершенно иначе, чем множество прочих звезд. Они – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн – казались блуждающими световыми маяками, которые нельзя отметить на моей бумажной сфере, поскольку на следующую ночь они окажутся уже в других точках. Одно из объяснений того важного значения, которое число семь имеет для разных культур, связано с тем, что число видимых планет с добавлением Солнца и Луны равно именно семи.

Борьба с бесконечностью

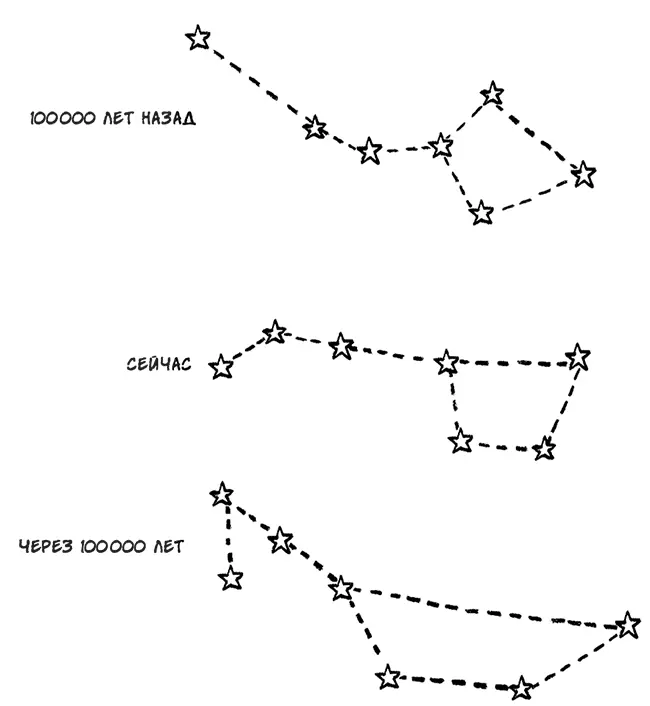

Не только планеты каждый день перемещаются относительно звезд, – оказывается, что и звезды движутся друг относительно друга. Так что небесный свод на моем столе – всего лишь моментальный снимок состояния ночного неба на некоторый определенный момент. Например, на моей сфере отмечено легко узнаваемое созвездие Большой Медведицы. Но звезды, образующие Большую Медведицу, – Мерак, Дубхе, Алькаид (Бенетнаш), Фекда, Алиот и Мицар – находятся в движении: 100 000 лет назад они образовывали бы на моем глобусе совсем другой рисунок, и еще через 100 000 лет они тоже будут выглядеть по-другому.

Но древние астрономы считали, что звезды неподвижны, прикреплены к небесному своду, заключающему в себе Вселенную. Вопрос о том, что лежит за пределами этой сферы, практически не обсуждался. За ней была пустота, не содержащая ничего. Пространство вне моей бумажной модели было недоступно. Однако находились и такие средневековые философы, которые были готовы размышлять о природе этой пустоты. Николай Орем полагал, что за пределами небесного свода существует дальнейшее космическое пространство бесконечной протяженности. В своих работах он отождествлял это бесконечное пространство с Богом – что, возможно, не так уж и далеко от концепции Бога как того, чего мы не можем знать, которую я предлагал выше.

Изменяющаяся форма Большой Медведицы

Философские трудности проблемы бесконечности не пугали Орема. Так, он доказал, что сложение дробей 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + … дает бесконечность – результат интуитивно не очевидный, поскольку добавляемые слагаемые становятся все меньше и меньше. Эта бесконечная сумма называется гармоническим рядом, потому что звук, извлекаемый из струны виолончели, составлен из гармоник, длины волн которых равны всем этим дробям. Как я объясню далее, то обстоятельство, что сумма такого гармонического ряда равна бесконечности, интересным образом влияет на то, как далеко мы в принципе можем заглянуть в пространство.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: