Маркус дю Сотой - О том, чего мы не можем знать. Путешествие к рубежам знаний

- Название:О том, чего мы не можем знать. Путешествие к рубежам знаний

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-12646-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Маркус дю Сотой - О том, чего мы не можем знать. Путешествие к рубежам знаний краткое содержание

О том, чего мы не можем знать. Путешествие к рубежам знаний - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По-видимому, только в XV в. астрономы начали задумываться о том, что небесный свод может быть иллюзией, а Вселенная может простираться бесконечно. Николай Кузанский предположил, что Вселенная бесконечна и потому ее центром может считаться любая ее точка. Эту идею подхватил итальянский монах-доминиканец Джордано Бруно, написавший в 1584 г. эпохальную работу «О бесконечности, Вселенной и мирах».

Итак, Вселенная едина, бесконечна, неподвижна […] Она никоим образом не может быть охвачена и поэтому неисчислима и беспредельна, а тем самым бесконечна и безгранична и, следовательно, неподвижна [69].

Интересна логика, приведшая Бруно к такому выводу. Вселенная создана Богом, но Бог непознаваем. Поэтому Вселенная должна быть недоступна нашему пониманию. Следовательно, она должна быть бесконечной, так как конечная Вселенная была бы теоретически познаваемой. Я бы сказал, что верно обратное: если Вселенная бесконечна, это означает, что она может быть недоступна нашему пониманию. И если исследовать концепцию Бога как способа выражения непознаваемого, то из бесконечности Вселенной, если она действительно непознаваема, могло бы следовать существование такой концепции трансцендентности. Но бесконечна ли Вселенная, и если она бесконечна, то так ли она непознаваема, как кажется на первый взгляд?

Бруно основывает свое мнение о бесконечности Вселенной не только на вере в Бога. Одно из наиболее сильных возражений против конечности Вселенной, заключенной внутри небесного свода, сводится к вопросу о том, что находится за стенкой, заключающей в себе такую Вселенную. Многие предполагали, что за ней находится ничто, пустота. Но Бруно такой ответ не устраивал. Он считал еще, что время также простирается бесконечно – как в прошлое, так и в будущее. Такая, хотя и небесспорная, концепция позволяла избавиться от необходимости существования моментов Сотворения мира и Страшного суда. Споры Бруно не страшили, и его толкование Библии в конце концов поссорило его с католической церковью, что в то время было довольно неприятным обстоятельством. 17 февраля 1600 г. его сожгли на костре.

Идеи Бруно поднимают вопрос о самой возможности знания о бесконечности Вселенной. Если она конечна, то об этом, вероятно, можно узнать. Если поверхность Земли оказалась конечной и достижимой, не можем ли мы, путешествуя по Вселенной, доказать, что она конечна? Хотя у нас нет корабля, на котором мы могли бы отправиться на край Вселенной, ученые XVII в. изобрели остроумное средство исследования космоса – телескоп.

Далеко ли вы видите?

Тот факт, что искривленные стеклянные линзы, установленные внутри трубки, позволяют увеличить дальность зрения, был открыт поколением Галилея. Долгие годы честь изобретения телескопа приписывалась даже самому Галилею, но на самом деле она принадлежит голландскому очковому мастеру Иоганну Липперсгею, взявшему патент на прибор «для видения вещей удаленных, как если бы они были вблизи». Этот голландский прибор обеспечивал трехкратное увеличение.

Галилей узнал об этом приборе во время поездки в Венецию. Тем же вечером он разобрался в принципах его работы и вскоре уже изготавливал приборы, увеличение которых доходило до 33-кратного. Название «телескоп» придумал один греческий поэт [70], присутствовавший в 1611 г. на банкете в честь Галилея: τῆλε ( теле ) переводится с греческого как «далеко», а σκοπέω ( скопео ) – «смотрю». Действительно, телескоп позволил Галилею и последующим поколениям астрономов смотреть дальше, чем когда-либо. Галилей открыл луны, обращающиеся вокруг Юпитера, и пятна на Солнце, вращение которых свидетельствовало о том, что и Солнце вращается вокруг собственной оси. Эти явления послужили подтверждением модели гелиоцентрической Солнечной системы, предложенной Коперником.

В 1663 г. шотландский математик Джеймс Грегори осознал, что телескоп можно использовать, чтобы заново вычислить расстояние от Солнца до Земли. Иоганн Кеплер уже измерил время обращения каждой из планет вокруг Солнца и определил при помощи своих законов планетарного движения соотношения расстояний между планетами и Солнцем. Его третий закон гласит, что квадрат времени обращения планеты вокруг Солнца пропорционален кубу расстояния от нее до Солнца. Например, Венера совершает оборот по своей орбите за 3/5 времени, которое занимает оборот Земли; это означает, что расстояние между Венерой и Солнцем составляет около 7/10 (точнее, (3/5) 2/3) расстояния между Землей и Солнцем. Правда, нужно помнить, что говорить о расстоянии от Солнца следует с осторожностью: как установил Кеплер, планеты описывают вокруг него не точные окружности, но эллипсы, так что это расстояние изменяется. В общем случае я имею в виду нечто вроде среднего расстояния.

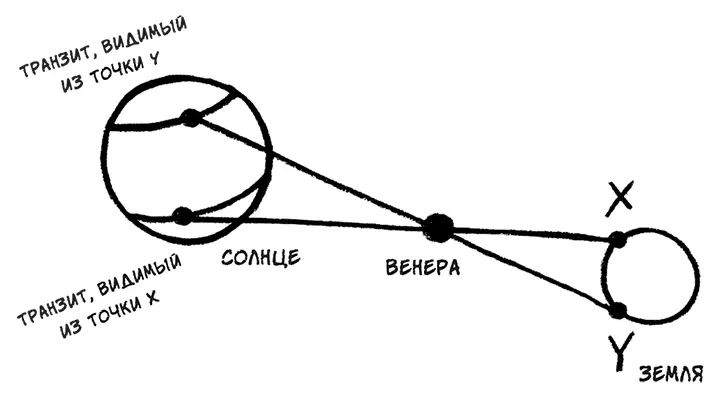

Однако речь по-прежнему шла об относительных расстояниях. Грегори и другие поняли, что на основе наблюдений прохождения Венеры по диску Солнца, так называемого транзита, при помощи некоторых дополнительных тригонометрических операций можно установить, на каком именно расстоянии от Солнца находятся Земля и Венера. Если из двух разных точек на Земле произвести наблюдения разных моментов и точек прохождения Венерой солнечного диска, то можно определить угол треугольника, образованного двумя наблюдателями и Венерой. А тогда тригонометрия позволяет, вычислив расстояние между двумя наблюдателями на Земле, определить расстояние до Венеры.

Тригонометрия замечательна тем, что дает возможность преобразовывать величины, непосредственно измерить которые невозможно, например расстояние от Земли до Венеры, в нечто, измеримое с поверхности Земли, например углы или расстояние между двумя точками на Земле. Это вычисление представляло собой сложное, но изобретательное применение абстрактной математической мысли в сочетании с практическими астрономическими наблюдениями.

Прохождение Венеры, видимое из двух разных точек на Земле

Проблема заключалась в том, что такие транзиты случаются нечасто. С 1400 г. Венера проходила через диск Солнца всего десять раз. Грегори сначала предлагал использовать транзит Меркурия, так как следующее прохождение Венеры ожидалось лишь в 1761 г. Эдмонд Галлей знал о его работе и произвел наблюдения прохождения Меркурия, произошедшего в 1676 г. Однако оказалось, что кроме этого было произведено всего одно наблюдение: теоретически этого было достаточно для вычисления расстояния, но с учетом возможных ошибок число наблюдений следовало сделать как можно большим.

Расстояние от Земли до Солнца в конце концов смогли определить благодаря многочисленным наблюдениям прохождений Венеры в 1761 и 1769 гг. В ходе одного из первых согласованных всемирных научных экспериментов такого рода было вычислено, что Земля находится приблизительно в 153 000 000 км от Солнца. К сожалению, Галлей умер приблизительно за 19 лет до этого и не увидел кульминации проекта, который он пытался осуществить почти 90 годами раньше. Современные вычисления дают для среднего расстояния между Солнцем и Землей значение, равное 149 597 870 700 м.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: