Нейт Сильвер - Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие – нет

- Название:Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие – нет

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Аттикус»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-09938-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нейт Сильвер - Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие – нет краткое содержание

О том, как этому научиться, рассказывает Нейт Сильвер, политический визионер и гуру статистики, разработавший систему прогнозов, позволившую дважды максимально точно предсказать результаты президентских выборов почти во всех штатах Америки. Его книга во многом близка исследованиям Нассима Талеба и столь же значима для всех, кто имеет дело с большими объемами данных и просчитывает различные варианты развития событий. И если Талеб говорит о законах зарождения «черных лебедей», Сильвер исследует модели и способы, позволяющие поймать этих птиц в расставленные нами сети. Он обобщает опыт экспертов-практиков, изучает различные модели и подходы, позволяющие делать более точные прогнозы. Как и Даниэль Канеман, автор бестселлера «Думай медленно… Решай быстро», наблюдая за поведением и мышлением людей, оценивающих неопределенные события, Сильвер утверждает: да, компьютеры незаменимы при работе с огромными массивами данных, но для максимальной точности результатов необходим гибкий человеческий ум и опыт, ведь прогнозирование – это планирование в условиях неопределенности.

Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие – нет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Я бы не хотел сводить процесс прогнозирования до набора простых лозунгов. Конечно, эвристические правила типа «бритвы Оккама» («при прочих равных условиях более простое объяснение всегда лучше более сложного» {842}) звучат достаточно привлекательно, однако их трудно реализовать на практике. Нам доводилось видеть случаи довольно простых и элегантных предположений (например, в моделях SIR, использовавшихся для прогнозирования всплесков болезней). Однако при этом они слишком наивны, чтобы на их основе можно было сделать толковый прогноз. Также (как в случае предсказания землетрясений) мы видели, как невероятно сложные схемы прогнозирования, отлично смотревшиеся в рамках компьютерной программы, терпели на практике унизительное поражение.

Признание, подобное выражению «чем более сложной вы делаете модель, тем хуже становится прогноз», можно сравнить с фразой «не пересолите блюдо». С какого уровня сложности вы начали (сколько соли вы насыпали с самого начала)? Если вы хотите добиться успеха в прогнозировании, то вам нужно заставить себя погрузиться в эксперименты и доверять собственным рецепторам.

Неопределенность в климатических прогнозах

Знать ограничения прогнозов – уже наполовину выиграть сражение, и в этом направлении дела прогнозистов климата идут довольно хорошо. Эти ученые остро осознают суть неопределенности – различные варианты понятий неуверенность и неопределенность использовались в одном из отчетов МГЭИК за 1990 г. 159 раз {843}. Авторы отчета МГЭИК смогли найти массу различных способов объяснения степени согласия или определенности при формулировке того или иного вывода. Например, фраза «скорее всего» в отчете МГЭИК предполагает, что вероятное значение точности предсказания не менее 66 %, а фраза «практически наверняка» предполагает степень согласованности на 99 % и более {844}.

Тем не менее одно дело – понимать суть неопределенности, и совсем другое – реально правильно ее оценить. Когда дело заходит о политических опросах, мы можем полагаться на достаточно широкую базу данных исторических свидетельств. Если кандидат лидирует по итогам опроса на десять пунктов за месяц до выборов, то насколько велики его шансы на победу? Для получения эмпирического ответа на этот вопрос мы можем изучить данные, полученные при проведении десятков прошедших выборов.

Модели, которые создаются прогнозистами климата, не могут полагаться на эту методику. У нас есть только одна планета, и прогнозы ее дальнейшего развития создаются на интервалы, захватывающие десятилетия. Хотя климатологам и приходится много думать о неопределенности, нужно помнить и о том, что существует неопределенность и в отношении того, сколько неопределенности у нас есть . С проблемами такого рода встречаются прогнозисты в любой дисциплине.

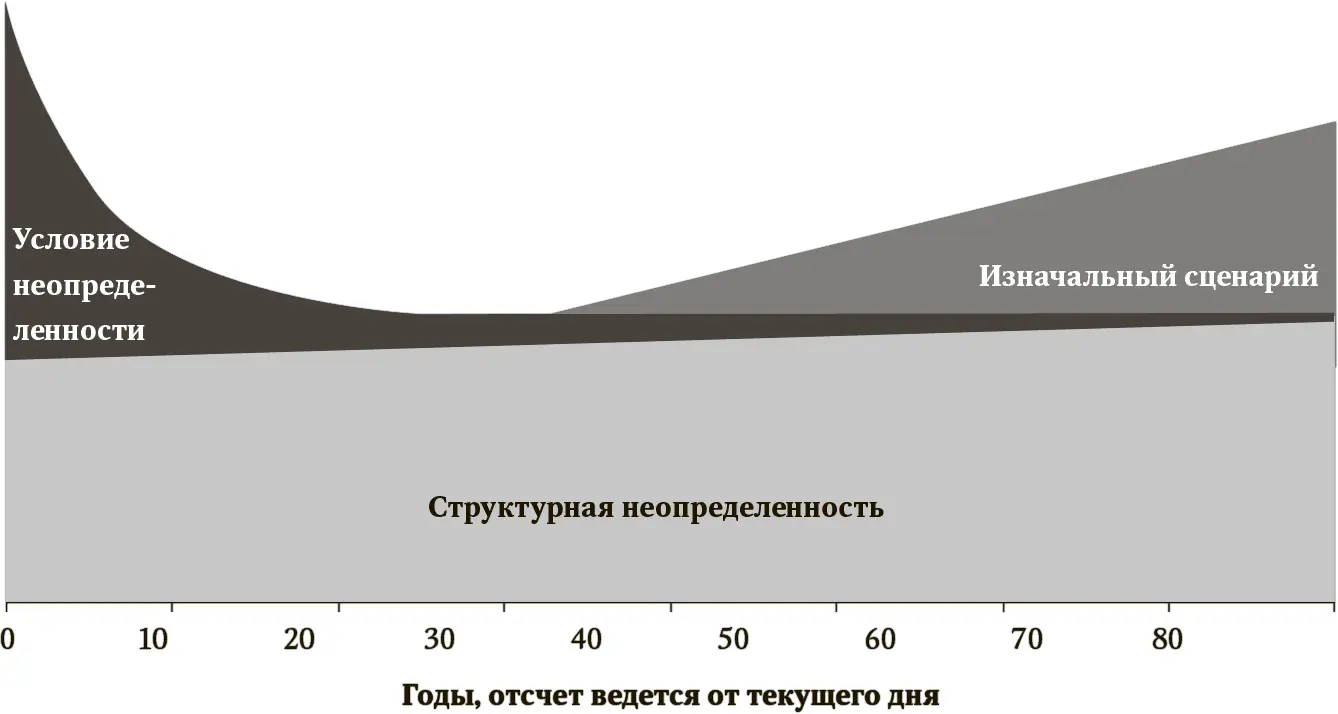

Тем не менее мы вполне можем анализировать неопределенность климатических прогнозов, учитывая три ее составные части. Для обсуждения этого вопроса я встретился с коллегой Хансена по НАСА, саркастичным лондонцем, соавтором блога RealClimate.org Гэвином Шмидтом. Встреча состоялась в пабе неподалеку от его офиса, расположенного в нью-йоркском районе Морнингсайд-Хайтс в Нью-Йорке.

Во время разговора Шмидт нарисовал на салфетке для коктейлей график, который был похож на тот, что вы видите на рис. 12.3. На нем отображены три значимые проблемы, с которыми сталкиваются ученые, и различные типы неопределенности, начинающие занимать более-менее главенствующее положение в процессе создания климатического прогноза.

Рис. 12.3.Схема, отражающая неопределенность в прогнозах глобального потепления

Прежде всего, речь пойдет о том, что Шмидт называет изначальным условием неопределенности, – это краткосрочные факторы, конкурирующие с парниковым сигналом и влияющие на то, как мы ощущаем климат. Парниковый эффект представляет собой долгосрочное явление, и день ото дня или даже год от года его влияние может быть незаметно за другими всевозможными событиями.

Самый очевидный тип неопределенности изначального условия – это обычная погода. Когда дело касается прогнозирования климата, она представляет собой скорее шум, а не сигнал. Текущий прогноз МГЭИК предсказывает, что температуры в течение следующего столетия должны повыситься на 2 °C (или около 4 °F). Это значит, что за десятилетие температура увеличится примерно на 0,2 °C, а за год – на 0,02 °C. Такой сигнал сложно заметить, когда разница дневных и ночных температур может колебаться в пределах 15 °C, а на некоторых широтах – в пределах 30 °C от сезона к сезону.

Так получилось, что всего за несколько дней до моей встречи со Шмидтом в 2011 г. в Нью-Йорке и других регионах Северо-Востока разразилась довольно необычная октябрьская метель. Высота снежного покрова в Центральном парке, достигающая 33 мм, побила прежний октябрьский рекорд {845}, а в Коннектикуте, Нью-Джерси и Массачусетсе последствия оказались значительно более суровыми – миллионы жителей остались без электричества {846}.

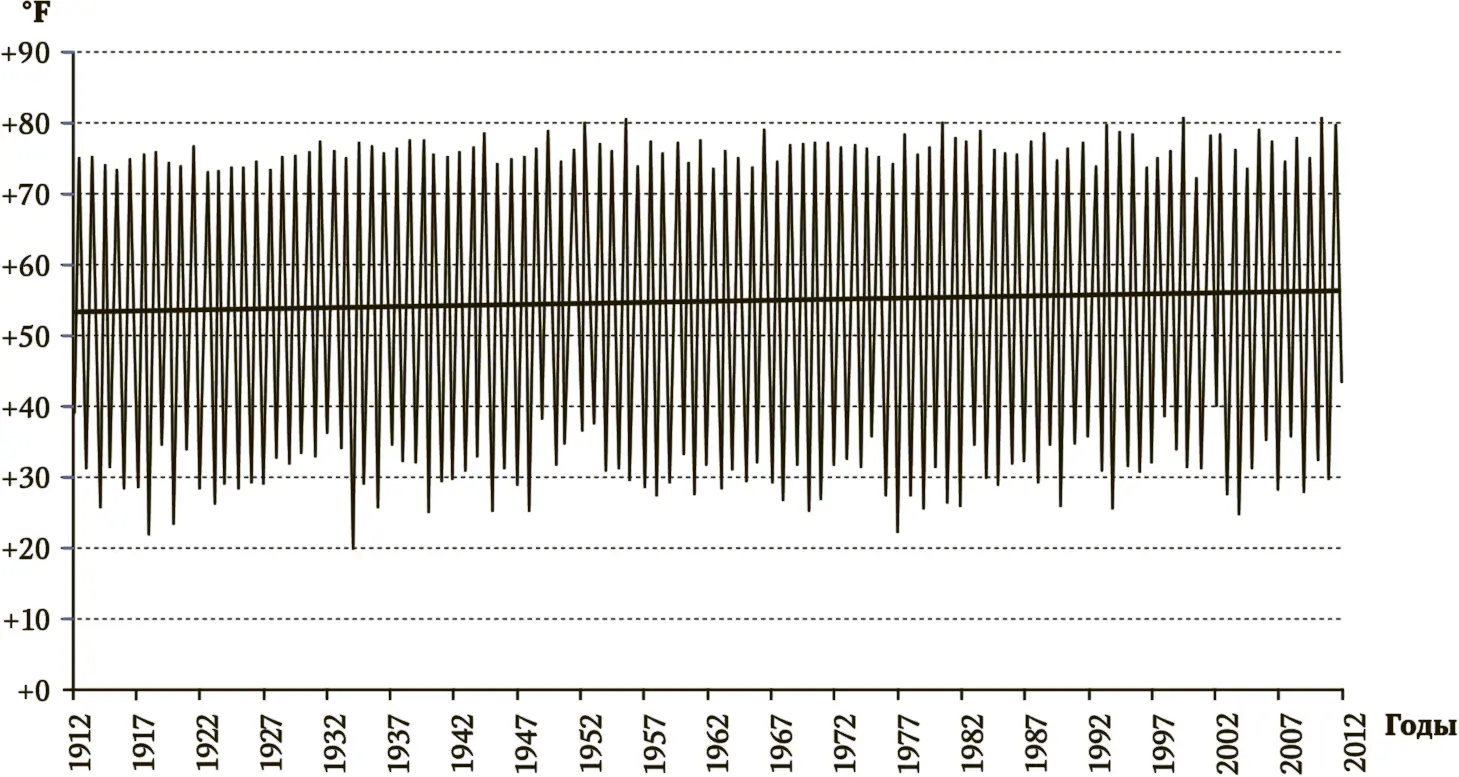

При этом в том же Центральном парке был установлен и первый температурный рекорд {847}с момента начала измерений в 1869 г. {848}. На рис. 12.4 показано изменение ежемесячной средней температуры, изменяемой в Центральном парке, за столетие с 1912 по 2011 г. На графике наглядно видна смена времен года; температура заметно (но достаточно предсказуемо) меняется с теплой на холодную и наоборот, причем в некоторые годы сильнее, чем в другие. По сравнению с погодой климатический сигнал едва заметен. Однако он существует – в течение этого 100-летнего периода температура в Центральном парке повысилась в среднем на 4 °F (примерно, на 2,5 °C).

Рис. 12.4.Ежемесячные средние температуры, в градусах °F Центральный парк (Нью-Йорк), 1912–011 гг.

Также периодически возникают флуктуации температуры, которые могут длиться от года до десяти лет. Одна из них определяется циклом ENSO (Эль-Ниньо – Южная осцилляция). Этот цикл, развивающийся примерно с трехлетними интервалами {849}, возникает в результате температурных сдвигов в водах тропической части Тихого океана. В годы, когда цикл Эль-Ниньо набирает полную силу, наблюдается более теплая погода в значительной части Северного полушария и снижается активность ураганов в Мексиканском заливе {850}. В годы, когда Тихий океан охлаждается, наблюдается противоположная картина. Кроме этих фактов, мы практически ничего не знаем о цикле ENSO.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: