Исак Фрумин - Массовое высшее образование. Триумф БРИК?

- Название:Массовое высшее образование. Триумф БРИК?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Высшая школа экономики»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-1147-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Исак Фрумин - Массовое высшее образование. Триумф БРИК? краткое содержание

Книга адресована исследователям, администраторам, аспирантам, студентам и всем интересующимся проблемами высшего образования.

Массовое высшее образование. Триумф БРИК? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Западные университеты никогда не достигали такой степени специализации, как советские: на Западе всегда сохранялись интеллектуальные традиции, традиции критического мышления, в том числе и в вузах второго и третьего «эшелонов» (например, в Университете штата Калифорния или в системе местных колледжей (community college)). В СССР и Китайской народной республике дело обстояло иначе.

Особенности этих двух стран важны потому, что именно они определяют русло, по которому идет развитие высшего образования в странах БРИК сегодня. Эволюция высшего образования в США и СССР, в свою очередь, повлияла на то, как шло распространение высшего образования во всех других странах во второй половине XX в. Настоящий бум высшего образования в этих политических супердержавах стал тесно ассоциироваться с дифференциацией образования, а та – с введением вступительных экзаменов и тестов, а также профессиональной специализации, и все это от нижних ярусов системы до элитных университетов. Именно так шло развитие высшего образования в обеих странах – и в капиталистической, и в коммунистической. Поэтому даже формирование элиты оказалось все более подчинено научной рационализации и акценту на подготовку профессиональной рабочей силы [15] Три из четырех стран БРИК также значительно нарастили долю краткосрочных – менее четырех лет – программ «профессиональной подготовки». В Китае за последние несколько лет численность выпускников таких программ (три года профессиональной подготовки) выросла невероятно. Индия тоже выпускает очень много дипломированных «технарей» после 3-годичной подготовки. В России всегда было развито начальное и среднее профессиональное образование, но, в отличие от других стран, сейчас оно на спаде: все меньше выпускников школ готовы идти в техникумы. Бразилия, напротив, планирует расширение таких программ: < http://cshe.berkeley.edu/publications/publications.php7a47 >.

.

Именно это и происходило в Бразилии, Китае и Индии в 1990-е годы, когда их системы высшего образования перестраивались от подготовки узкой группы элиты к «обучению профессиональным навыкам» гораздо более широких слоев молодежи. Университеты становились все более деполитизированными – в том смысле, что их миссия изменилась: ею стала не столько подготовка политической и научной элиты, сколько обучение навыкам, востребованным на рынке труда на относительно высоких позициях.

С течением времени под воздействием распространения тестов и профессионализации образовательных программ (даже в элитных университетах) эта миссия постепенно превращается в измерение эффективности университета, основанной на его достижениях. Как мы покажем в последующих главах, лидером в измерении того, насколько хорошо студенты овладели изученным материалом, стала Бразилия: на сотнях факультетов здесь введено специальное тестирование для выпускников 5-летних образовательных программ. Этот тест, названный Provao, был введен в конце 1990-х годов правительством президента Кардозу в ответ на опасения, что многие частные университеты не обеспечивают достаточного качества подготовки. В некоторых землях Германии тоже используют критерии для оценки результатов обучения, правда, не в форме тестов, и на этой основе выделяют финансирование университетам; в России тоже готовятся подобные предложения. Совсем недавно Управляющий совет ОЭСР одобрил разработку тестов для студентов выпускного курса по различным областям знания, которые будут использоваться в университетах в разных странах аналогично тому, как сейчас проводится тестирование школьников в рамках проекта PISA. Такой тест станет одной из оценок результативности высшего образования и подспудно будет вести к сопоставлению университетов в разных странах: насколько хорошо они справляются со своей миссией способствовать развитию науки и экономики.

Особенности того, как шло распространение высшего образования в странах БРИК в середине 1990-х годов, отражают многие черты их коммунистического (в случае России и Китая) и колониального (в Индии и Бразилии) прошлого, а также финансовую потребность в стремительном увеличении набора в вузы в относительно бедных странах. И теперь мы широкими мазками обрисуем общий контур для наших рассуждений в последующих главах: кратко охарактеризуем, как шло распространение высшего образования в каждой из этих стран.

Бум высшего образования в Китае

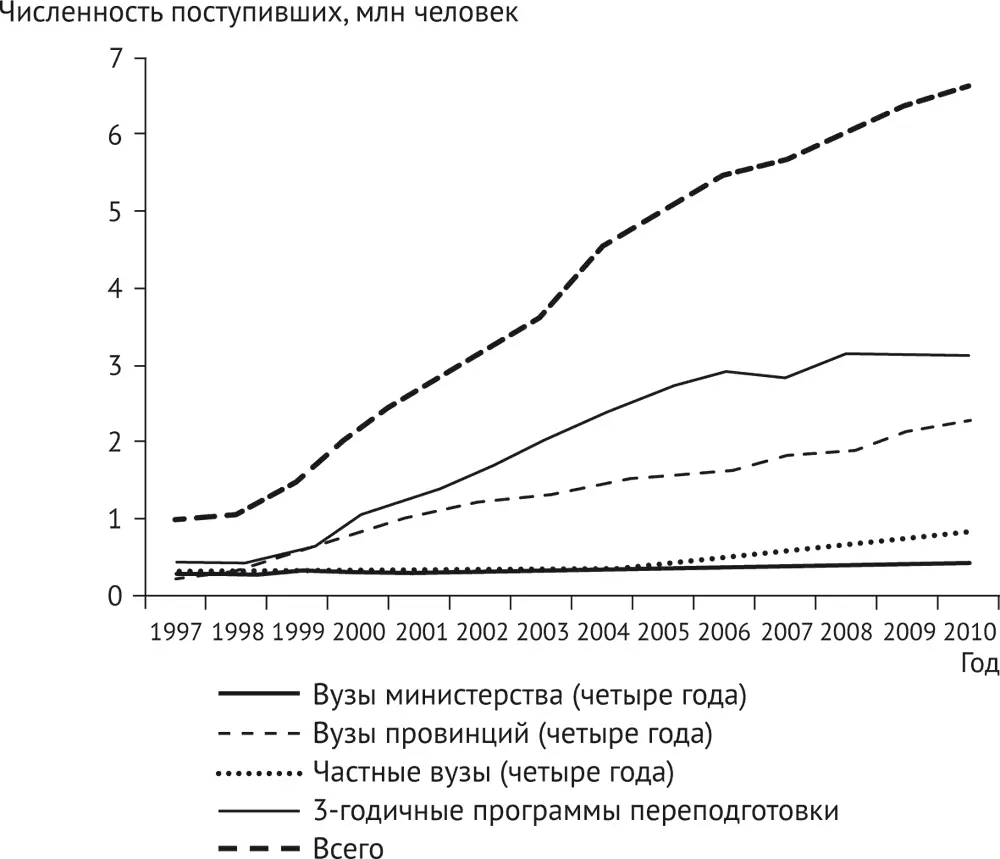

С конца 1990-х годов китайское высшее образование находится в состоянии реформирования. В 1996 г. только 4 % возрастной когорты 18-22-летних (т. е. около 3 млн человек) поступали в высшие учебные заведения, а к 2009 г. эта доля увеличилась до 24 % возрастной когорты (порядка 27 млн человек) (см. рис. 2.1) [16] В эту цифру включены и 5,4 млн студентов, обучающихся по программам высшего образования для взрослых (в том числе по дистанционным онлайн-программам).

. На рис. 2.1 также видно, что чуть менее половины этих студентов обучаются по 2– и 3-годичным программам профессиональной подготовки. В вузах, предлагающих четыре года обучения, в 2009 г. обучалось 14 млн человек.

Китайское правительство не только изменило общую политику – ввело плату за обучение и принцип «разделения затрат» (cost sharing), но и тщательно контролирует сам характер роста системы высшего образования. Министерство образования, советуясь с руководством провинций и вузов, в начале каждого года устанавливает «план приема», который фиксирует, сколько выпускников школ могут поступить в вузы в каждой провинции на каждую специальность в каждом университете. Опираясь на такой ежегодный план приема, политики решают, в каких типах университетов и в каких областях знания следует увеличить квоты студентов.

Рис. 2.1.Китай: численность поступивших в вузы, по типу образовательной программы, 1997–2010 гг. [17] «Вузы министерства» – это государственные университеты, предлагающие четыре года обучения и подчиненные центральному правительству. «Вузы провинций» – это государственные университеты, предлагающие также четыре года обучения, но находящиеся в юрисдикции правительств провинций. «Частные вузы» – это частные учебные заведения, включая и «независимые школы» (duliхиеуиап), предлагающие четыре года обучения. По частным вузам нет данных за 1997–2003 гг., поэтому в кривой «всего» они не учтены.

Источник: [NBS 1998–2010].

В 1990-е годы многие вузы, входящие в топ-100, были объединены с институтами, прежде находившимися в юрисдикции разных специализированных министерств. Сделано это было в надежде достичь качества университетов «мирового класса», и такие слияния получили особое финансирование [18] Например, через такие государственные программы, как «Проект 985» или «Проект 211», о которых мы подробнее расскажем в следующей главе.

. Как мы покажем в главе 4, государство инвестировало гораздо больше ресурсов в эти «элитные» университеты, но старалось не увеличивать темпов роста приема. На рис. 2.1 видно, что прием в элитные университеты оставался почти неизменным на протяжении всего десятилетия, что шло распространение высшего образования.

Интервал:

Закладка: