Вера Глушкова - Пригороды Санкт-Петербурга. От Петергофа до Гатчины

- Название:Пригороды Санкт-Петербурга. От Петергофа до Гатчины

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент Вече

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4444-7736-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вера Глушкова - Пригороды Санкт-Петербурга. От Петергофа до Гатчины краткое содержание

Пригороды Санкт-Петербурга. От Петергофа до Гатчины - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Серафим Саровский попечительствовал соседней Дивеевской женской общине. В 1826 г. отец Серафим начал строительство нового поселения сестер Дивеевских. Дивеевская женская обитель была к тому времени разделена на 2 части: одна осталась на старом месте, а другая переселилась на место, выбранное отцом Серафимом. Со временем стали существовать недалеко друг от друга две женские общины: Дивеевская и Серафимо-Дивеевская. Обеим он оказывал посильную духовную помощь, а также Ардатовской женской обители и Зеленогорской общине.

Отец Серафим часто ходил, окруженный монахинями, которые почитались невестами Христовыми, многие из них были девственницами. Из-за этого девственного окружения о Серафиме пошли странные толки. Светское начальство приказало духовным властям допросить его о характере его общения с монахинями. Имели место полицейские дознания, которые констатировали ложность непристойных слухов. Однако после этой истории отец Серафим сказал: «Сие обстоятельство означает, что близок конец моей жизни». (И действительно, вскоре он умер в возрасте 74 лет.)

Серафим Саровский был причислен к лику святых в 1903 г. В кабинете императора Николая II в Петербурге висел лик Серафима Саровского, император молился и просил его помочь сыну-цесаревичу Алексею бороться со страшной болезнью – гемофилией (несвертывание крови), а еще просил помочь России пережить все беды и страдания.

Мощи Серафима Саровского в 1920 г. были вскрыты и конфискованы, многие десятилетия никто ничего не знал об их местонахождении, в 1990 г. они были обретены во второй раз – их нашли в Ленинграде, теперь снова Санкт-Петербурге, в запасниках Казанского собора – точнее, в подвале Музея атеизма, размещавшегося тогда в нем. Серафим Саровский умер в 1833 г., впервые его нетленные мощи обрели в 1903 г., а во второй раз – в 1990 г., после надругательства над ними в 1920 г. Все это Серафим Саровский еще при жизни предсказал. Для нас особенно важны следующие слова пророчества Серафима Саровского: «Господь помилует Россию и приведет ее путем страданий к великой славе». Серафим Саровский учил: «Душа, исполненная отчаяния, делается безумной, кто победит страсти – победит и отчаяние». Он говорил, что уныние и отчаяние – греховны. Нужно уметь побороть в себе грустный настрой, начать активно, созидательно действовать во имя будущего благополучия, и оно непременно настанет. Все пророчества Серафима Саровского всегда сбывались, вот почему Россия непременно возродится и станет действительно величайшей и могущественной державой в мире.

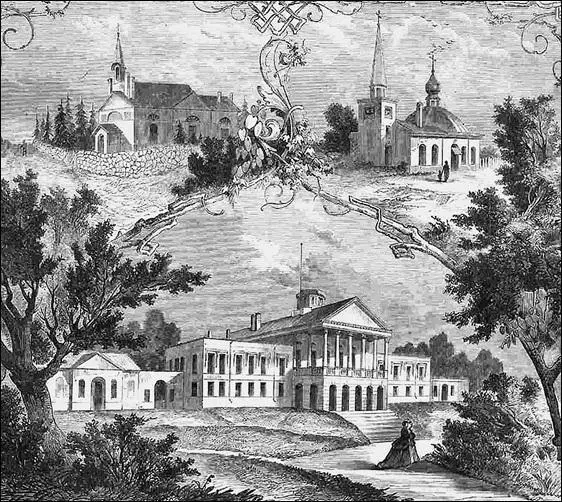

Виды дворцов и церквей в Ропше. Гравюра 1873 г.

На Ижорской возвышенности на р. Стрелка находится поселение Ропша. В толще пород, слагающих Ижорскую возвышенность, есть обильные водоносные горизонты, содержащие подземные воды, образующие ключи и родники. От одного из таких источников у деревень Большое и Малое Забродье(в 30 км от г. Ломоносова) начинается построенный в 1720-х годах водоподводящий канал, питающий фонтаны Петродворца. Второй трубопровод, подающий воду в Петродворец, берет начало из ключей на Ропшинских высотах. Селение Ропша известно с 1500 г. Ропша, или Храпша, упоминается в солидных документах XVI в. В XVII в. это место было известно как шведская мыза. (Со временем около Ропши на Княжьей горке возвели шведскую кирху, с начала XVIII в. – церковь Петра и Павла.) В окрестностях Ропши сохранились старинные курганы, которые с давних пор местные жители называли и называют Шведовыми могилами.

В царский период владельцами Ропши были только богатые и влиятельные люди, в том числе императоры и императрицы, а также Ф.Ю. Ромодановский, М.Г. Головкин, Г.Г. Орлов, И.Л. Лазарев (Ованес Лазарян) и им подобные.

Царь Петр I, владелец мызы Ропша, бывал в этих местах неоднократно. После того как Петр I узнал о местных минеральных источниках и их лечебных возможностях, он в 1713 г. создал в Ропше «лечебную усадьбу». В 1713 г., когда он наблюдал за прокладкой водовода в Петергоф, то останавливался в местном летнем Путевом дворце – первой дворцовой деревянной постройке на этой мызе. В 1715 г. Петр I подарил мызу Ропша князю-кесарю Ф.Ю. Ромодановскому, который здесь устраивал шумные пиры, на которых Петр I был частым гостем.

Федор Юрьевич Ромодановский(1640–1717) был видным сподвижником царя Петра I. Именно он во время первого заграничного путешествия молодого царя Петра I (1697–1698) был управляющим Москвой. Князь Ф.Ю. Ромодановский был начальником Преображенского приказа, ведавшего «розыском» – тайной полицией. Петр I только ему одному доверял замещать его в делах управления страной в его отсутствие. Знаком особого отношения царя к Ромодановскому было и то, что ему разрешалось – в виде исключения – носить старинный длиннополый кафтан. Ромодановский выделялся редчайшей жестокостью при отстаивании интересов молодого царя. Последний исключительно ценил его за неистощимую верность ему, абсолютную честность, неподкупность, хотя знал о его безудержном пьянстве и пристрастии к старорусским обычаям. Когда Петру I понадобились огромные средства для войны со шведами, а денег на это не хватало, то Ромодановский передал ему громадное количество серебряных монет и других ценностей. Деньги и огромное количество серебряной и позолоченной посуды передал представителю древнего княжеского рода Ф.Ю. Ромодановскому на хранение отец Петра I – царь Алексей Михайлович, который наказал Ромодановскому сберегать эти сокровища и выдать их только в случае войны или при самой крайней надобности в делах России. Об этих сокровищах знали только Алексей Михайлович и Ромодановский. После смерти Алексея Михайловича Ромодановский эти сокровища мог присвоить, и никто бы об этом не узнал. А он абсолютно все полностью сохранил и в сложный момент для России передал Петру I.

Ф.Ю. Ромодановский. Гравюра XIX в.

Петр I стал называть Ромодановского «генералиссимус», потом присвоил титул «князь-кесарь» и «Ваше Величество», сам изображал себя как его подчиненного. Все это было шутовством, комедией, а Ромодановский к этому относился серьезно. Петр I терпел его усы, татарское, польское, старорусское одеяния. Ромодановский по одежде, своим обычаям и стилю жизни служил сатирой (но не понимал этого) на старое время, по сути, выполнял маскарадную роль «князя-кесаря», был живой пародией на старое житье-бытье. Во двор его дома абсолютно все (даже царь) не въезжали, а входили, причем непременно сняв головной убор, делали ему земной поклон. При поездках на охоту в его свите было порядка 500 человек. Ромодановского везде окружала азиатская роскошь. В сенях его дома посетителей встречал обученный медведь со стаканом водки с перцем в лапе и вручал его гостю; если тот отказывался его осушить, то медведь срывал с визитера шляпу, парик, хватался за платье. Можно представить, что творилось при таких нравах в ромодановских вотчинах, усадьбах, но царь все равно поддерживал и хвалил его. Надежно преданный царю, раболепный служака, не обдумывающий и не анализирующий, а только точно выполняющий приказы царя, да к тому же не вор, хотя и пьяница, а в интеллектуальном плане ограниченный человек был нужен Петру I как верный холуй и исполнитель любых его, в том числе спорных, сомнительных решений. И в дальнейшем российские правители, многие начальники разных рангов держали подле себя зависимых от них недалеких людей, начальников меньшего ранга, не обладавших должными знаниями и профессиональными компетенциями, но способных озвучивать и реализовывать неблаговидные мысли и намерения своих шефов и соглашавшихся выдавать спорные решения шефов за свои (что портило их репутацию, но сохраняло чистой репутацию их шефов).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: