Сергей Глезеров - Исторические районы Петербурга от А до Я

- Название:Исторические районы Петербурга от А до Я

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-04596-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Глезеров - Исторические районы Петербурга от А до Я краткое содержание

На страницах книги вы найдете популярные очерки об исторических районах старого Петербурга, о предместьях, вошедших в городскую черту, и районах, ставших новостройками совсем недавно, ведь автор твердо уверен: историческое наследие Петербурга – это не только центр.

Вы познакомитесь с обликом и достопримечательностями тех районов города, где местные жители и гости столицы бывают очень редко, а может, и вовсе никогда туда не заглядывают. Сергей Глезеров расскажет о них через призму своего отношения к ним. Обо всех от А до Я, от Авиагородка до Яблоновки. Книга прекрасно иллюстрирована и будет интересна краеведам, историкам и всем любителям Санкт-Петербурга.

Исторические районы Петербурга от А до Я - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Здесь разместилось сразу несколько училищ – земское одноклассное, двухклассное Министерства народного просвещения и четырехклассное городское. Автором проекта здания, сооруженного в 1908 – 1909 гг., был известный петербургский архитектор Л.П. Шишко, построивший немало очень удобных и комфортных школьных зданий в различных районах города и в его пригородах.

Каким было Рыбацкое в 1930-х гг.? «В селении имеются русский колхоз „Путь к социализму“, объединяющий 192 хозяйства и 657 едоков, „Рыбацкое“ – относительно мощное объединение (107 хозяйств и 416 едоков), а также небольшая сельскохозяйственная артель „Крестьянская правда“ (40 хозяйств со 150 едоками), – говорилось в путеводителе Н.Х. Виленской и В.Н. Клычина „На лыжах по окрестностям Ленинграда“, изданном в 1930 г. – Хозяйство этих объединений носит, как это вообще характерно для Пригородного района, ясно выраженное молочно-огородное направление».

Руины училищного дома в Рыбацком на берегу Невы. Фото автора, апрель 2007 г.

Население Рыбацкого в основном было занято на предприятиях Володарского района – «Большевике» (бывшем и нынешнем «Обуховском заводе»), «Пролетарском», Мыловаренном и др. Но основным занятием большинства жителей Рыбацкого продолжало оставаться рыболовство, которое служило не только средством основного или дополнительного заработка – оно являлось образом жизни.

Как выглядел в ту пору поселок? Большинство домов были деревянными. Кирпичных построек насчитывалось четырнадцать, в том числе две церкви, поселковый совет, трамвайная подстанция, водонапорная башня у станции, баня, три дома Зотовых и Кузьминовых. В 1932 – 1933 гг. в Рыбацкое по Каляевской улице проложили трамвайную линию, а во второй половине 1930-х гг. появилось автобусное сообщение.

Вскоре после начала войны колхоз в Рыбацком распался, поскольку не стало лошадей – их забрали для военных нужд. К осени жителям Рыбацкого пришлось расстаться и с единоличным крупным рогатым скотом – его сдавали на мясо в армию. «Поражала грустная картина перегона скота, – вспоминает старожил Рыбацкого Георгий Молошнев. – Его спасли от фашистов из оккупированных областей. Круглые сутки гнали скот через Рыбацкое в сторону Ленинграда. Следом шли беженцы из разных областей. Останавливались, где можно отдохнуть и что-то поесть. У нас с матушкой был запас хлебных сухарей для коз, примерно два мешка. Пришлось раздать, причем очень быстро. А скот все еще гнали несколько суток…»

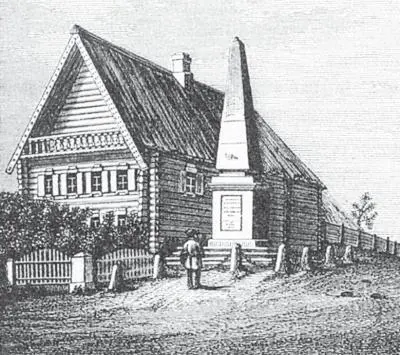

Екатерининская «пирамида» в Рыбацком, начало XIX в.

Покровская церковь в Рыбацком. Открытка начала ХХ в.

Во время блокады Рыбацкое оказалось в прифронтовой полосе. В школе на берегу Невы (бывшем училищном доме) разместился штаб 55-й армии Ленинградского фронта, сражавшейся на подступах к городу.

В конце 1970-х гг. в Рыбацком, на улице 3-й Пятилетки (нынешней Караваевской), появился первый девятиэтажный панельный дом. Он стал знаком грядущих скорых перемен. В 1986 – 1987 гг. Рыбацкое попало в черту нового жилищного строительства. Как и в других бывших предместьях, старая постройка пускалась буквально «под нож».

На момент начала проектирования нового жилого района в селе Рыбацком было 816 деревянных зданий. Многие уже разваливались, но встречалось немало и старинных добротных домов – ценных памятников деревянного зодчества. Однако официально в списке памятников числились только дот военных времен и екатерининская «пирамида». Как оказалось, территория Рыбацкого прежде никогда не обследовалась в историко-культурном и археологическом отношении.

Особое внимание защитников Рыбацкого привлекал дом № 5 по Рыбацкому проспекту – знаменитый «Зотов дом» («круглый дом»), являвшийся своеобразными въездными воротами в село. Это двухэтажное здание было построено в конце XVIII – начале XIX в. на еще более ранних фундаментах. Отстоять дом не удалось.

Руины «Зотова дома» («круглого дома») на бывшем въезде в село Рыбацкое (Рыбацкий пр., 5). Фото автора, октябрь 2007 г.

В конечном итоге Рыбацкое стало обычным районом новостроек, практически лишенным какого-либо своеобразия.

От милой старины уцелело немногое: екатерининский обелиск, здание земской школы на Рыбацком пр., 18, Казанская церковь (ныне старообрядческая) на кладбище (во время «бульдозерной» реконструкции часть кладбища просто уничтожили), дом церковного причта на Рыбацком пр., 12, да еще несколько старых построек. Впрочем, не все реликвии старины, что чудом пережили «бульдозерную» реконструкцию, выжили в последующие годы.

Долгие годы разрушался опустевший бывший училищный дом на берегу Невы, пока не превратился в руины. После войны здесь находилась школа № 333, пользовавшаяся заслуженной любовью среди местных жителей, но потом школу закрыли, а здание передали под общежитие завода «Большевик». Потом оно выехало, и здание подверглось разорению.

Жители Рыбацкого волновались: старинное крепкое здание на глазах превращалось в руины, а городские власти не прилагали никаких усилий, чтобы исправить ситуацию. Комитет по охране памятников согласовал снос (что и произошло в 2007 г.), поставив условием воссоздание здания с прежними историческими фасадами со стороны Рыбацкого проспекта.

В последнее десятилетие новые жители Рыбацкого стали задумываться о связи времен, преемственности, разорванной «бульдозерной» экспансией города. И выражается это не только в краеведческой деятельности. На месте престола старинной Покровской церкви, построенной на берегу Невы еще в 1740-х гг., закрытой в 1934-м и потом снесенной, появились памятный крест и колоколенка. В начале 2006 г. недалеко от этого места построили деревянную часовню Покрова Пресвятой Богородицы.

Вид на новостройки Рыбацкого. Пересечение Шлиссельбургского проспекта и Прибрежной улицы. Фото автора, июль 2007 г.

Еще один храм заложили 20 сентября 2003 г. на берегу Невы у пересечения Рыбацкого проспекта и Прибрежной улицы. В основу проекта легла работа архитектора Л.Н. Бенуа, воплощенная в 1899 г. в немецком городе Дармштадте в виде православного храма Святой Марии Магдалины. Эта украшенная затейливой резьбой церковь являлась даром Николая II своей супруге Александре Федоровне, урожденной принцессе Алисе Гессен-Дармштадтской, бывшей родом из тех мест.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Гусаров - Исторические здания Петербурга [Прошлое и современность. Адреса и обитатели]](/books/1097262/andrej-gusarov-istoricheskie-zdaniya-peterburga-pro.webp)