А. Васильева - Государственный Дарвиновский музей Москва

- Название:Государственный Дарвиновский музей Москва

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа, Издательский дом Комсомольская правда

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87107-440-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Васильева - Государственный Дарвиновский музей Москва краткое содержание

Государственный Дарвиновский музей — единственный музей в России, полностью посвященный теории эволюции. Его основу составляют коллекции с экземплярами, характеризующимися отклонениями от нормы и нестандартными формами: шкуры и чучела необычных по окрасу шерсти пушных зверей, вариации окраски у птиц, а также собрания морских раковин, рогов, зубов ископаемых акул и многое другое. Произведения анималистического искусства — особая гордость музея. Здесь хранятся полоша художников-анималистов В. А Ватагина, А Н. Комарова, К К Флёрова и других. Неповторимый стиль музею придает сочетание естественнонаучных экспонатов с художественными произведениями — от графики и живописи до монументальных скульптур.

Обложка: В. А. Ватагин. Тигр персидский. Фрагмент.

Государственный Дарвиновский музей Москва - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

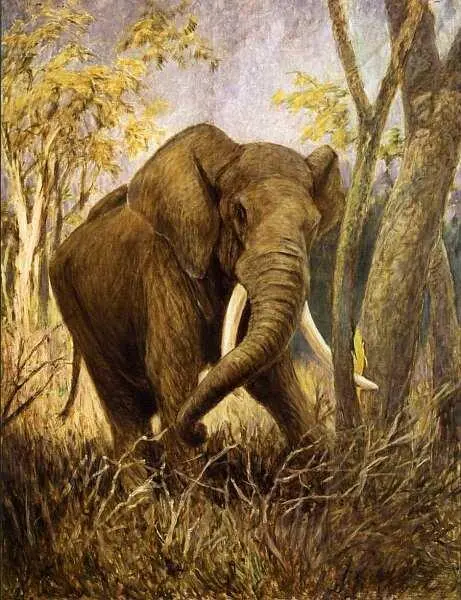

Картина «Слон, ломающий ствол дерева» была написана В. А. Ватагиным на тему «Эволюция хоботных животных». А. Ф. Коте поставил перед художником задачу показать, что «любое свойство современного слона биологически оправдано, то есть увязано с его повадками и со средой, им обитаемой».

Африканская саванна — родина самых крупных наземных животных — африканских слонов. Их огромные размеры и толстая кожа служат защитой от хищников. Взрослый самец достигает четырех метров роста и может весить семь тонн. В отличие от индийского слона, обитающего в лесах, у африканского более крупные уши, что необходимо для увеличения поверхности рассеивания тепла, предотвращающего перегрев животного.

На переднем плане изображен слон, собирающийся сломать тонкий ствол дерева, расположенного справа. Один желтовато-белый бивень вставлен в его надлом. Животное слегка качнулось назад и влево для решающего рывка. Этот момент был выбран художником неслучайно: африканские слоны часто вырывают с корнями деревья и кустарники, что препятствует зарастанию саванны древесной растительностью. Так они формируют характерный для африканской саванны ландшафт.

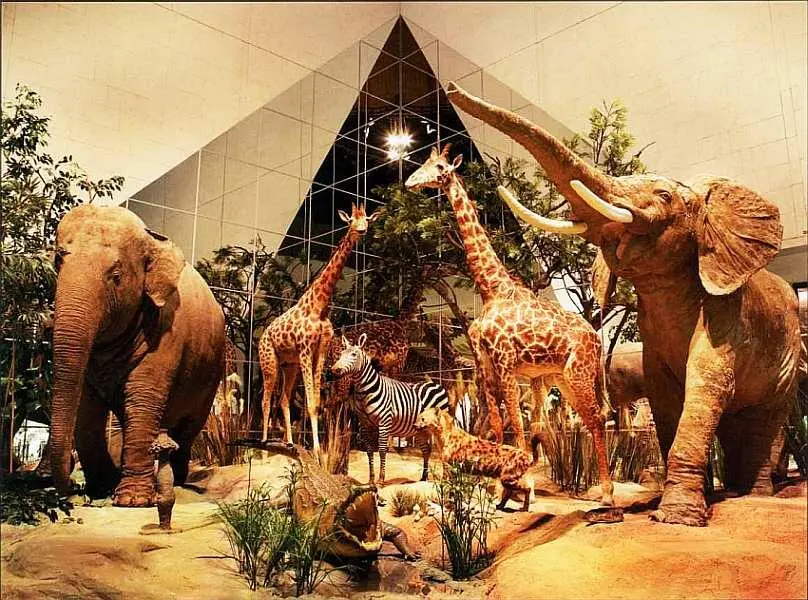

Украшение Дарвиновского музея, его гордость и визитная карточка — экспозиционный комплекс «Саванна». Взгляд зрителя сразу привлекают две монументальные фигуры — африканского слона-самца и индийской слонихи.

Африканский слон принадлежал Николаю II и жил в зверинце в Царском Селе. Накануне 1917 его было решено переправить в Москву, но осенью в дороге животное простудилось и умерло. Его шкура долгое время хранилась в Политехническом музее, а в 1927 была передана в Дарвиновский. Прошло десять лет с тех пор, как ее сняли, и весить она стала меньше, но сделалась твердой, как доска. Толщина шкуры была срезана с пяти до одного сантиметра. Потом приступили к следующему этапу — созданию каркаса. В. А. Ватагин нарисовал в зале силуэт трубящего слона в натуральную величину. Столяр музея соорудил деревянный каркас и подставку. Мышцы решили делать из соломы, ее ушло два воза. При изготовлении чучел не используется настоящий череп, а изготавливается его макет. Натуральные бивни слона очень тяжелы, поэтому создали деревянные. Далее моделировалась шкура на теле животного. Спустя пять месяцев упорного труда чучело было готово.

Индийская слониха Джин-дау входила в число шести индийских слонов, подаренных незадолго до 1917 бухарскому эмиру афганским. В годы революции животные остались без ухода и погибли, уцелела лишь Джин-дау, имя означает «прекрасная женщина». Во время Гражданской войны она перевозила пушки, потом жила в Бухаре, работала на благо города: корчевала деревья, трамбовала катком дороги. В 1924 ее перевезли в Московский зоопарк, где она прожила 12 лет и умерла в возрасте 54. Джин-дау была одним из самых крупных индийских слонов, весом около четырех тонн. На изготовление чучела у Ф. Е. Федулова ушло полгода. В 1937 в музее стало два слона. Порою А. Ф. Коте опасался, что слоны привлекают внимание публики в ущерб остальной экспозиции: «Прекрасно, мастерски монтированная нашим лучшим препаратором Ф. Е. Федуловым, наша слоновья пара, некогда при жизни так стремительно и бурно пролагавшая себе дорогу сквозь чащу тропического леса, ныне возрожденная посмертно в зале нашего музея, столь бурно отметает все препятствия, маршруты и методики, направленные к плановому, методическому усвоению залы. И входящего в наш нижний зал охватывает, прежде всего, „власть размеров“ наших двух гигантов».

Водное пространство занимает две трети поверхности Земли и простирается от Северного полюса до Антарктиды. Здесь обитают самые разные животные, чья жизнь связана с океаном и его побережьями. В самой южной части планеты расположен «белый материк» — Антарктида, где так холодно, что почти нет растений, а немногочисленные виды птиц и млекопитающих живут полностью за счет пищевых ресурсов океана. Так, гнездящиеся в Антарктиде пингвины питаются рыбой и мелкими морскими рачками — крилем, они отлично плавают на воде и под водой, гребя крыльями-ластами. Коллекция чучел этих птиц появилась в музее благодаря усилиям его первого директора.

В 1951 А. Ф. Коте узнал из газет о готовящемся рейде в Антарктику и написал капитану китобойной флотилии, Герою Социалистического Труда Алексею Николаевичу Солянику письмо с просьбой привезти представителей местной фауны. Капитан откликнулся, и благодаря ему музей получил ряд ценнейших экспонатов, в том числе шкурки альбатроса и пингвинов разных видов. Остальных пингвинов продал в музей помор, один из старейших участников антарктических и полярных экспедиций, Иван Моисеевич Кузнецов. Из счета от 6 апреля 1960 видно, что у него было приобретено 12 шкурок пингвинов Адели по 100 рублей и 17 молодых Императорских пингвинов по 50 рублей. У одной из птиц на этикетке такая пояснительная надпись: «1977–1979 гг. Найден замерзшим 23 антарктической экспедицией». Всего в коллекции Дарвиновского музея находится 69 чучел пингвинов.

В центре витрины «Море» обращает на себя внимание огромная раковина моллюска — это тридакна гигантская. Среди ныне живущих двустворчатых моллюсков тридакна — самый крупный (створки достигают полутора метров длины, а масса — несколько центнеров). Приоткрыв раковину, моллюск прокачивает тысячи кубометров воды через отверстия в мантии. Таким образом животное получает микроскопические водоросли для питания и кислород для дыхания. На коралловых рифах Индийского и Тихого океанов живет несколько видов тридакн. Данную раковину искали целенаправленно — именно крупный экземпляр. Однако, обнаружив подходящую, исследователи поняли, что самостоятельно им ее из воды не извлечь, и попросили помочь местного вождя. Благодаря совместным усилиям племени и команды удалось вытащить тридакну на берег, и уже оттуда катером и краном она была доставлена на борт корабля.

Важный аспект эволюционного учения — приспособляемость организмов к условиям окружающей среды. Всякое эволюционное изменение — это результат естественного отбора. Больше шансов выжить — у особей, обладающих сочетанием признаков, наиболее подходящим для существования в данной среде. При ее изменении старые способы выживания перестают работать и преимущество получают те особи, которые адаптируются к новым условиям. Медленные и незаметные с первого взгляда изменения ведут к тому, что на месте одного вида возникает другой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: