А. Васильева - Государственный Дарвиновский музей Москва

- Название:Государственный Дарвиновский музей Москва

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа, Издательский дом Комсомольская правда

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87107-440-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Васильева - Государственный Дарвиновский музей Москва краткое содержание

Государственный Дарвиновский музей — единственный музей в России, полностью посвященный теории эволюции. Его основу составляют коллекции с экземплярами, характеризующимися отклонениями от нормы и нестандартными формами: шкуры и чучела необычных по окрасу шерсти пушных зверей, вариации окраски у птиц, а также собрания морских раковин, рогов, зубов ископаемых акул и многое другое. Произведения анималистического искусства — особая гордость музея. Здесь хранятся полоша художников-анималистов В. А Ватагина, А Н. Комарова, К К Флёрова и других. Неповторимый стиль музею придает сочетание естественнонаучных экспонатов с художественными произведениями — от графики и живописи до монументальных скульптур.

Обложка: В. А. Ватагин. Тигр персидский. Фрагмент.

Государственный Дарвиновский музей Москва - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На картине изображены два взрослых сокола-сапсана возле своего гнезда с тремя птенцами. Этих птиц можно было бы назвать самыми совершенными среди пернатых. Во всяком случае, среди хищных птиц они занимают не менее важное место, чем тигр, лев или леопард среди хищных млекопитающих. Только у соколов можно видеть такое замечательное сочетание силы, ловкости, отваги, быстроты и изящества полета. Они нападают на добычу открыто, развивая рекордные скорости, как правило, не обращая внимания на неподвижных или мертвых животных. Сапсан — чемпион лёта на короткие дистанции, во время воздушной атаки он развивает скорость до 300 км/ ч.

Данное произведение было выполнено А. Н. Комаровым по заказу А. Ф. Котса для раздела музея «Доказательства эволюции» на тему «Проблема вида на изменчивости ловчих птиц». Задуманы были три картины: «Гнездовье сокола-сапсана», «Гнездовье орла» и «Гнездовье ястреба-тетеревятника». Эти композиции должны показать сходство молодого оперения у всех названных птиц, которое, по мнению Котса, говорит «об их происхождении от общих предков, обладавших именно таким продольно-разрисованным нарядом».

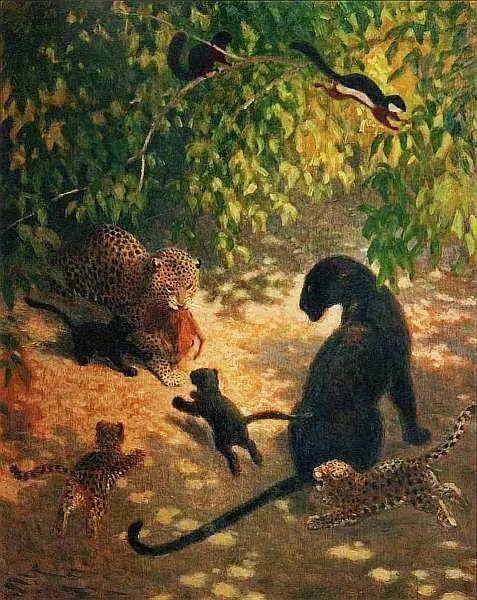

Давно известно, что в пределах одной популяции некоторых видов можно выделить несколько устойчивых из поколения в поколение групп особей, четко отличающихся по каким-либо внешним признакам (главным образом, по окраске). Классическим примером такого видового диморфизма являются леопарды, среди которых часто встречаются меланисты — особи с черным цветом шерсти. При этом животные, принадлежащие разным морфам, могут свободно образовывать друг с другом брачные пары. На картине В. А. Ватагина изображено потомство такой смешанной пары, причем одна половина детенышей — черная, а другая — светлая с черными пятнами. В лесу, среди игры света и тени, звери менее заметны, если на их шкуре имеются пятна или полосы. Такая окраска носит название расчленяющей, поскольку скрадывает контуры тела животного.

Что-то человеческое и милое есть в этой семье леопардов, которых начинаешь любить благодаря Ватагину, одним из первых позволившему себе поэзию в анималистической живописи, попробовавшему доказать, что животное может быть красиво и значительно само по себе.

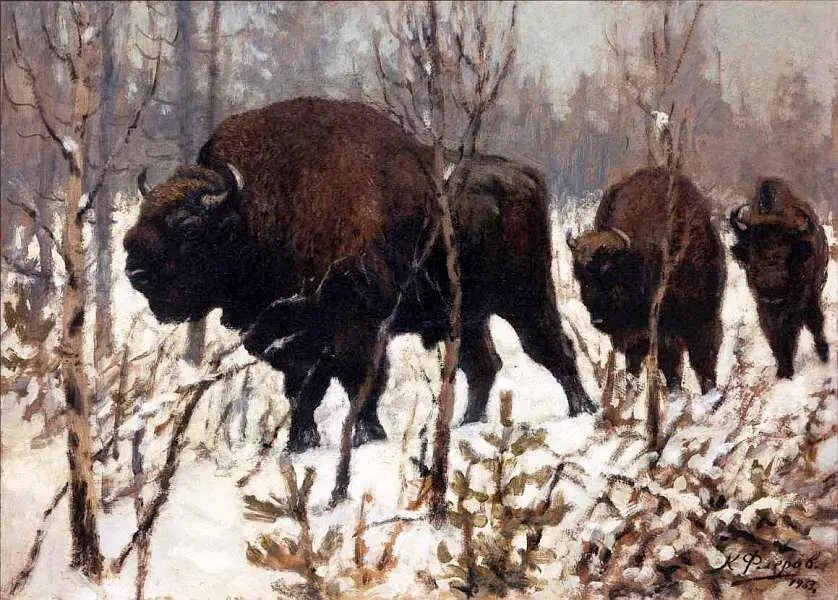

Доктор биологических наук, зоолог и палеонтолог Константин Константинович Флёров написал свыше ста научных печатных работ по палеонтологии, фаунистике и систематике. Он был очень талантливым человеком — художником и ученым одновременно. С раннего детства Флёров увлекался изображением животных. Однажды в зоопарке он познакомился с В. А. Ватагиным. Обратив внимание на художественные способности мальчика, тот привел его в студию анималистического рисунка, где преподавал выпускник МУЖВЗа, один из первых анималистов России А. С. Степанов.

В 1938 Ватагин пригласил Флёрова в Дарвиновский музей для совместной работы. Здесь на базе интереснейших биологических коллекций решили исполнить серию живописных и скульптурных работ, воссоздающих основные этапы эволюции животного мира Земли. В 1946 ученому было предложено место директора Палеонтологического музея, на этом посту он проработал 26 лет.

Научные изыскания сопровождались их художественным воплощением в сериях живописных работ. Последним крупным трудом Флёрова стала монография «Зубр», в которую вошли результаты изучения зубров и бизонов, она была проиллюстрирована самим автором. Он выполнил серию живописных и графических работ, в них воссозданы многие ископаемые и все современные зубры и бизоны. Художественные произведения Флёрова находятся также в Зоологическом музее в Санкт-Петербурге, Палеонтологическом музее им. академика Ю. А. Орлова в Москве, в Народном музее Монголии и Институте четвертичной палеонтологии в Германии.

Зубр — самое крупное животное Европы. К сожалению, эти огромные звери, вес которых достигает тонны, уже давно не встречаются в дикой природе, а сохранились лишь на территориях заповедников и в зоопарках.

Их история очень трагична. На протяжении последних сотен лет численность популяции этих млекопитающих оставалась низкой из-за непрекращающейся вырубки лесов и прямой охоты человека. К началу XIX века они сохранились лишь в Беловежской пуще и на Кавказе, да и там оставалось всего несколько сотен особей. Несмотря на это, зубр был объектом так называемых царских охот, ими особенно «прославились» два российских императора — Александр II и Николай II. Последним и его придворными на одной из охот в Беловежской пуще в начале XX столетия было убито 45 зубров, а также 38 лосей, 55 оленей, 138 кабанов (всего 690 животных). И это притом, что отец Николая II, Александр III, в 1892 в «Правилах об охоте» строго запретил добычу зубров Беловежья.

Самый сильный урон выжившим животным нанесла Первая мировая война, во время которой в Беловежской пуще было уничтожено 600 особей. Последний зубр в дикой природе убит на Кавказе в 1927. После этого стали приниматься меры по восстановлению их численности на основе 50 животных, сохранившихся на тот момент в зоопарках мира. Сейчас количество зубров, обитающих на заповедных территориях, превышает 3 тысячи.

Картина «Гон лосей» А. Н. Комарова иллюстрирует его излюбленную тему — единоборство между животными. Задача живописца — показать организм во всем его напряжении. В творчестве художника есть некая дикая, стихийная, лирическая сила, которая иногда поднимается до настоящего высокого чувства гармонии с вселенной. Найти движение в теле зверя — значит дать ему жизнь, поэтому работы Комарова полны жизни — неожиданной, мимолетной и в то же время вечной.

Самцы млекопитающих устраивают соревнование за самок, они демонстрируют не наряд, а силу. На первом плане в центре картины изображена схватка двух лосей в осеннем лесу. Опустив головы и расставив ноги, они яростно сшиблись рогами. Этим мощным оружием лоси не пользуются для защиты от хищников, а лишь в битвах за право обладания стадом самок. Однако в поединках самцы рискуют получить значительные ранения, что увеличит их шансы в последующем потерять свое стадо, проиграв другому самцу, еще не участвовавшему в турнире. Поэтому животные перед тем, как начать сражение, демонстрируют силу, издавая крики, показывая сопернику рога. И во многих случаях, видя противника, он покидает поле боя без борьбы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: