Коллектив авторов - Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития

- Название:Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «СО РАН»

- Год:2010

- Город:Новосибирск

- ISBN:978-5-7692-0669-6,978-5-7692-1083-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития краткое содержание

Книга предназначена для географов, биологов, экономистов, экологов, специалистов в области природопользования, государственного управления.

Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Социокультурное освоение российского приграничья во многом осуществлялось стихийно и имеет свои особенности. В частности, наибольший пик мигрантов из стран СНГ приходится на 1993–2000 гг. Более 4/5 мигрантов из стран нового зарубежья, прибывших в регионы российско-казахстанского приграничья, являются выходцами из Центрально-Азиатского региона; 65 % всех мигрантов – выходцы из Казахстана.

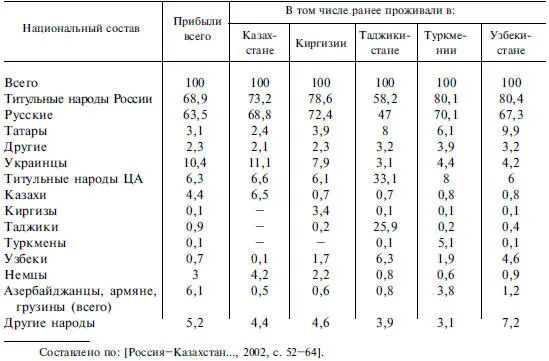

Данные табл. 9.1 позволяют оценить этническую структуру данного миграционного потока. Основная доля мигрантов – русские, но весомую долю в миграционном потоке из Узбекистана, Таджикистана и Туркмении составляют татары. Вторая по численности группа – украинцы, наиболее значительна их доля среди мигрантов из Казахстана и Киргизии. Немцы также выезжают преимущественно из Казахстана и Киргизии.

Таблица 9.1 Национальный состав прибывших из стран СНГ и Балтии в приграничные с Казахстаном районы России в 1993–2000 гг., %

Миграция из Казахстана имеет довольно ярко выраженную региональную специфику. Это объясняется, прежде всего, этнической структурой населения тех областей Казахстана, из которых осуществляется миграция в каждый конкретный регион России, а также особенностями расселения отдельных этносов на принимающих территориях.

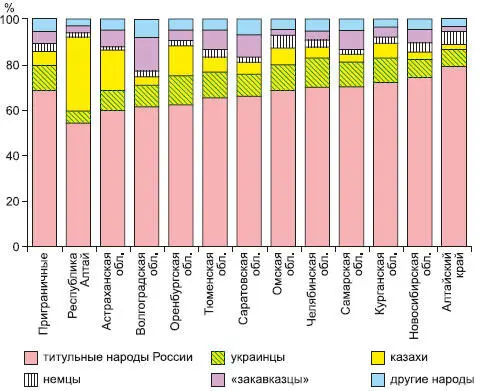

На рис. 9.1 показана структура прибывших по национальности. Видно, что титульные народы России в 1993–2000 гг. преобладали во всех потоках, однако среди прибывших в Астраханскую, Оренбургскую области и Республику Алтай значительной была доля казахов [Россия-Казахстан., 2002, с. 52–64].

Рис. 9.1. Динамика прибывших в регионы российско-казахстанского приграничья из стран СНГ и Балтии по национальности в 1993–2000 гг. [Россия – Казахстан…, 2002].

Достаточно представительна казахская диаспора в Алтайском крае, ее численность на 01.01.2007 г. – около 23 тыс. казахов. В целях реализации своей приграничной стратегии распоряжением Правительства Казахстана в 2004 г. в Алтайском крае был создан казахский культурный центр «Ата-Мура». Этот центр содействует не только развитию социокультурных связей между казахским населением, но и сохранению знания языка, получению образования в казахстанских вузах, а также трудоустройству. Так, в приграничных с Казахстаном районах Алтайского края – Кулундинском и Благовещенском – открыты две казахские национальные средние школы, где обучение ведется на казахском языке по учебным планам, программам и учебникам Республики Казахстан.

Приграничные территории Казахстана все больше интегрируются и в образовательную систему Алтайского края. В 2005 г. Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова организовал подготовительные курсы для абитуриентов в г. Семипалатинске и г. Усть– Каменогорске. Отделения его приемной комиссии работают в городах Павлодаре, Семипалатинске, Усть-Каменогорске. Среди общего числа студентов университета 5 % – жители прилегающих районов Казахстана [Ножкин, 2005; 2006].

Весьма активно развивается сотрудничество приграничных территорий в области развития международного туризма. При поддержке властей турпродукт из Казахстана продвигается на российский рынок. Так, на Бухтарминском водохранилище, горно-лыжных базах Восточного Казахстана, по оперативным данным 2006 г., например, отдохнуло от 15 до 20 % российских граждан (в основном отдыхающие из Алтайского края и Новосибирской области).

Рассматривая последствия изменения статуса границ в постсоветском приграничье, следует выделить ряд особенностей функционирования природно-хозяйственных систем, которые появились с изменением статуса государственной границы:

1. Экономические последствия – разрыв традиционных кооперационных связей в промышленности, сельском хозяйстве, разрыв общих рекреационных систем, отсюда резкое падение объемов производства.

2. Социальные последствия – изоляция и превращение приграничных районов в периферию своих стран – и по экономическим, и по культурно-политическим признакам В результате в 1990-е гг. отмечалось снижение жизненного уровня, происходил активный отток населения, в том числе за счет усиления потока этнических мигрантов [Колосов…, 2004, с. 5–11]. В настоящее время можно констатировать некоторые позитивные тенденции, свидетельствующие о том, что новые границы не только разделяют, но и объединяют людей.

3. Социально-культурные последствия – распад общего языкового, информационного, образовательного, научно-технического и гуманитарного пространства.

4. Экологические последствия – прямые: отсутствие правового регулирования и деградация хозяйственного комплекса. Косвенные: обнищание населения, вынужденного браконьерствовать, участвовать в незаконных вырубках леса, охотиться на редкие виды животных, заниматься сбором растений, занесенных в Красную книгу [Спирин., 2004, с. 74–76].

9.2. Проблемы стратегии развития приграничных и трансграничных территорий Байкальского региона

Большинству стран и регионов, вовлекаемых сегодня в процесс глобализации, необходимо пересмотреть цели и направления структуризации социально-экономического развития не только на уровне государств, но и в масштабе отдельных территорий. Переход к глобальной экономике и постиндустриальному обществу требует иной модели пространственной организации экономической деятельности и поиска «мягких» путей вхождения в процесс глобализации. Поиск таких путей особенно актуален для таких стран, как Россия, находящихся еще на индустриальном этапе своего развития и специализирующихся на сырьевой специализации в международном разделении труда. Ущербность такой специализации в эпоху глобализации заключается в том, что цены на сырье определяются внешними факторами, т. е. мировой конъюнктурой, в отличие от инновационной деятельности и сферы услуг, где стоимость устанавливается самими производителями. Этим и обусловливается неустойчивость экономики сырьевой ориентации.

В настоящее время Россия не может находиться в стороне от мировых экономических и геополитических событий, и она будет вовлечена в эти процессы. Но для таких стран, как Россия, имеющих огромную территорию, большую протяженность государственных границ с большим количеством стран, находящихся на разных ступенях социально-экономического развития, невозможно выработать единую стратегию вхождения в глобализирующий мир. Поэтому необходимо проводить диверсифицированную региональную политику вхождения в современные мировые процессы с четким выделением своих приоритетов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: