Павел Сюткин - Непридуманная история русских продуктов

- Название:Непридуманная история русских продуктов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-271-088552-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Сюткин - Непридуманная история русских продуктов краткое содержание

Старинные рукописи, мемуары современников, тайны и открытия ждут вас на страницах этой непридуманной истории. Русская кулинария всегда существовала в тесном контакте с кухнями других стран. Что в ней исконно наше, а что заимствовано, – разгадать эту загадку и попытались авторы книги. В ней вы встретите увлекательные расследования судеб блюд и продуктов. Рассказы о том, как они приходили в нашу кухню. Как по истечении столетий становилось очевидным сходство кулинарных традиций разных народов.

Непридуманная история русских продуктов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С принятием в 988 г. христианства на Руси дрожжевому хлебу стали придавать большее, чем раньше, значение, что было обусловлено богослужебной практикой, принятой на православном Востоке. Из Ви зантии в русское православие перешел обычай использовать квасной, или кислый, хлеб для совершения таинства Евхаристии.

Кстати, это не просто некий незначительный факт из церковной жизни. «Хлебная» проблема являлась одной из самых горячих, порождала ожесточенные споры в религиозной среде той эпохи. Она даже послужила неким формальным поводом к расколу римской и византийской (католической и православной) церкви, который давно уже вызревал и совершился в ходе Вселенского собора 1054 года. Среди прочих догматических разногласий вопрос о хлебе встал тогда в полный рост. Дело в том, что греческая христианская церковь традиционно использовала для причастия хлеб кислый, квасной. Для этого были свои причины – ведь даже в библейских источниках [32]он назывался « artos» , что означало пшеничный хлеб, поднявшийся на закваске. В отличие от них, латиняне отстаивали необходимость применения в обряде пресного хлеба, или, как это называлось в русской религиозной традиции, «опресноков», обосновывая это тем, что воплощение Христа было свободно от повреждения первородным грехом, то есть, от закваски порока и греховности. Основывалось такое сравнение греха с закваской на цитате из апостола Матфея: «Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской».

Понятно, что такие аргументы, скорее, были плодом изощренного ума, чем диктовались заботой о душе человеческой. Но одна скрытая предпосылка оставалась неизменной: использование квасного хлеба в Евхаристии являлось гарантией истинного православия. Христианство на Руси, впитавшее византийскую традицию, с самого начала придерживалось именно этой «хлебной» традиции. Что, в общем, объяснимо – кислый хлеб и составлял основу питания наших предков.

Продажа хлеба и меда в Новгороде. Древнерусская миниатюра

Действительно, многие рецепты выпечки хлеба были заимствованы мирской об щерусской кухней из монастырей, где монахи в качестве дрожжей ис пользовали квас. Об этом говорится в житии преподобного Феодо сия (1031–1091), игумена Печерского монастыря, который не раз сам молол жито для хлеба, вместе с пекарями месил тесто и выпекал ржаной хлеб. В начале XII века другой насельник той же обители, преподобный Прохор, первым стал печь хлеб из лебеды, а когда случил ся на Руси голод, кормил им нуждающихся. Пшеничный хлеб упоми нается в произведении XIII века – «Слове», или «Молении Даниила Заточника»: «…пшеница бо, много мучима, чист хлеб являет». Извест но также, что преподобный Сергий Радонежский, будучи игуменом Троицкого монастыря (в последующем – Свято-Троицкой и Троице-Сергиевой лавры) в XIV веке, размалывал зерна на ручных жерновах и выпекал хлеб [33].

Археологические данные показывают, что в X–XIII вв. рожь среди зерновых доминировала. В XIII–XV вв. объем выращиваемой ржи по-прежнему превышал общий объем яровых культур.

Хлеб из ржаной муки выпекали в каменных и глинобитных печах, причем по материалам раскопок видно, что в XII–XIII вв. далеко не все они находились в домах. Хлебные печи зачастую сооружались в специальных помещениях или вообще выносились за пределы деревень. Как мы видели в предыдущей главе, искусство хлебопечения приспосабливало печь под свои нужды и совершенствовало ее. Окончательный вид духовая печь, известная больше как «русская», обрела в последующие столетия [34].

Отсутствие земледелия в одних областях (Соловецкие острова, Мурманск, Поморский берег Белого моря, южный берег Двинской губы, область Печоры и так далее) и недостаточное производство хлеба в других (Пермский край, Новгородско-Псковские земли, отдельные районы степного юга и прочие) способствовали развитию торговли хлебом, который с конца XV века становится товаром. В XVI веке сложился хлебный рынок, в его создании большую роль сыграли Соловецкий, Кирилло-Белозерский и другие монастыри [35].

Из свода житейских правил «Домостроя» (XVI в.) узнаем, что хлеба тогда на Руси пекли много, причем делали это в специальном помещении – «хлебне», отделенной от «поварни», где готовили еду. Относились к хлебу бережно: «А в житницах, и в закромах, у ключника бы всякое жито и всякий запас брежно». Кроме того, в «Домострое» рассказано о различных свойствах хлеба, например: «Хлеб ржаной свойством теплее ячменного, и есть его нужно здоровым людям, он им придаст силы; больным же людям следует есть хлеб пшеничный, он лучше и питательней». Далее следует совет остерегаться недопеченного, горячего и слишком мягкого хлеба, дабы не навредить желудку [36].

Впрочем, не стоит заблуждаться. Хлеб того времени вряд ли пришелся бы по вкусу современному человеку. Более того, русский кислый ржаной хлеб очень тяжело воспринимался даже современниками-иностранцами. Известно мнение Павла Алеппского, который в книге «Путешествие антиохийского патриарха Макария (середина XVII века) писал: «Мы видели, как возчики и другие простолюдины завтракали им (хлебом), словно это была превосходнейшая халва. Мы же совершенно не в состоянии есть его, ибо он кисел, как уксус, да и запах имеет тот же».

От общей картины хлебного дела тех лет мы будем время от времени отвлекаться на частности. А именно – на описание типов хлебобулочных изделий. Часть из них – несомненные русские (оригинальные) национальные пищевые бренды, часть – заимствование, адаптация иностранной кулинарной практики. И первым из нашего списка, конечно, является калач .

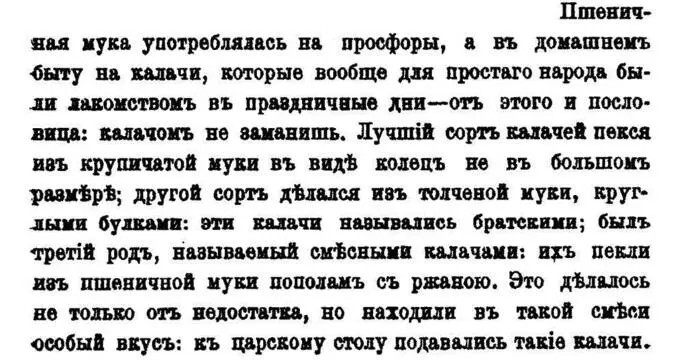

В XVI–XVII вв. ржаной хлеб на Руси ели все – и бедные, и богатые люди. Это потом уже стало зазорным иметь на дворянском столе кислый ржаной хлеб. Но до Петровских времен отношение к нему было вполне спокойным. Иногда к ржаной муке примешивали ячную (ячменную). Из пшеничной муки в праздничные дни пекли калачи, которые можно было купить в монастырях, на городских и сельских базарах. Калачи лучших сортов, в виде колец небольшого размера, изготовлялись из крупитчатой пшеничной муки самого тонкого помола. Калач из толченой муки назывался братским. А калачи из пшеничной муки пополам со ржаной – смесные – подавали даже к царскому столу.

Вообще, калачом назывался любой белый хлеб в форме замка с дужкой (или, позднее, – просто в виде дужки). Существуют две основные версии происхождения слова. Славянская – от «коло», то есть «круг» (помните, есть еще слова «коловрат», «колобок», да и вообще «колесо»? И тюркская – от «колак», что значит «ухо».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: