Ши Синъин - Уличное кунфу

- Название:Уличное кунфу

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Неоглори»36100ed1-bc2d-102c-a682-dfc644034242

- Год:2006

- Город:Ростов н/Д

- ISBN:5-222-08073-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ши Синъин - Уличное кунфу краткое содержание

Книга Ши Синъина рассматривает эффективную технику кунфу применительно к целям самозащиты. Кунфу по праву считается одним из самых эффективных и реальных видов боевых искусств. В книге представлены действенные и практичные советы по самозащите, включая контроль ситуации, психическую готовность к бою, опережающую защиту, основы физической подготовки и многое другое, необходимое для самостоятельных тренировок, которые могут спасти вам жизнь, если вы подвергнетесь нападению.

Уличное кунфу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

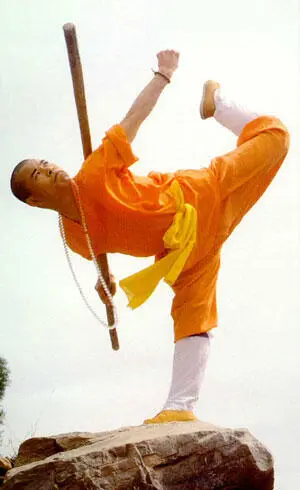

В то же время этот стиль носил название «ночная раздвоенная палка» и первоначально подразделялся по трем уровням сложности – «палка переднего зала», «палка среднего зала», «палка заднего зала». Считалось, что последний раздел представляет собой наиболее тайную технику и поэтому преподавался лишь тем, кто имел право проходить в комнату за алтарем – верхний зал. Первые два раздела могли изучаться среди монахов, находившихся в монастыре в течение короткого времени, не остававшихся на весь сезон и сидевших во время медитации в переднем и среднем залах. Позже стиль шаолиньской палки распался на десяток направлений, однако техника его оставалась довольно примитивной, включала простейшие отбития, тычковые и рубящие удары, практически отсутствовали сложные вращения и передвижения в поворотах.

Старый стиль «ночной раздвоенной палки» разделился на большую и малую «ночные раздвоенные палки», каждый из которых включал по шесть частей – лу. Комплекс «Палка темной руки» (инь-чжоугунь) основывался на захвате шеста, при котором ребро одной ладони направлено к одному концу палки, ребро второй ладони – к другому, что и называлось темными руками. Это позволяло быстро менять тактику работы палкой на длинной и короткой дистанциях.

Второй комплекс «Палка снующего человека» (чуаньсуогунь) вырабатывал особую манеру контроля палки соперника, при которой палки бойцов все время соприкасаются. Если противник делал выпад вперед, то защищающийся, нажимая концом своего шеста на палку соперника, отклонял ее от траектории и тут же наносил свой удар-укол вдоль палки нападающего. В таком положении палки могли совершать как прямолинейные, так и круговые движения, что напоминало ход ткацкого челнока.

Тактика передвижений отрабатывалась в комплексе «Игра палками» (пайгунь), при этом сами удары заранее не оговаривались, и тренировка могла превращаться в свободный поединок.

В XVI – начале XVII в. техника боя с палкой превалировала над искусством кулачного боя, несмотря на то что все шаолиньские пособия предписывали изучать их совместно.

Шаолиньский монастырь представлял собой в какой-то мере идеальное место для развития кунфу. Прежде всего он воспроизводил обстановку закрытых школ, так как отличался строгой корпоративностью, которая давала шаолиньским монахам ощущение сокровенной тайны, получаемой в процессе постижения кунфу. Несмотря на то что к XVII в. монахи могли свободно приходить и уходить из монастырей, а большинство чаньских монахов вообще селились в монастырях лишь в зимний, холодный сезон, тем не менее контингент сангхи оставался относительно постоянным. Огромная работа, которая велась инструкторами – настоятелями монастыря по кодификации техники, позволяла вычленить свой стиль среди прочих равных, а зачастую технически даже более сильных. Этому же способствовали и пышные легенды, рассказываемые о Шаолиньском монастыре как о центре чань-буддизма в Китае. Неудивительно, что постепенно распространилась версия о том, что искусство владения палкой пошло от монахов легендарного к тому времени монастыря.

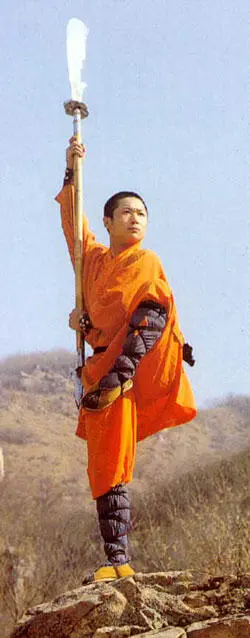

В конце эпохи Мин учитель Чэн Чундоу в книге «Объяснение техники шаолиньской палки» («Шаолинь гуньфа чаньцзун») рассказывает о том, что в 1341 г. в Шаолиньский монастырь пришел удивительный монах с всклокоченными волосами, обнаженной спиной, босой, в одних штанах – для Китая типичный вид человека, собирающегося совершать великие дела. Его взяли в монастырь следить за огнем на кухне и носить дрова. В периоды отдыха он сидел, закрыв глаза, лишь бил молоточком по деревянной рыбке – атрибуту буддийской литургии. Монах ни с кем не заговаривал. Так прошло несколько лет, но никто не сумел узнать его имени.

Однажды, когда маньчжурская армия подошла к стенам Шаолиньского монастыря, безымянный монах, видя опасность, нависшую над его братьями, схватил зажженную палку и стал ею вертеть – крушить маньчжуров. Внезапно он на глазах у всех вытянулся вверх на десятки чжанов и громовым голосом вскричал: «Я – божество Киннара». После этого он исчез, оставив монахам искусство огненной палки (хогунь).

Нетрудно заметить, что легенда взята из общего набора ранних буддийских мифов. Киннара (кит. Цзинь-нало) – небесный музыкант, меняющий свой облик, но обычно предстающий в образе человека с рогами. Нередок и сюжет появления на земле буддийского божества, бродящего среди людей, которое так и остается неузнанным. Такие истории обычно рассказывают про Будду будущего Майтрею (кит. Милэфо) – вечно улыбающегося толстяка, приносящего счастье. Существовал ныне исчезнувший стиль милэфомэнь школы Майтреи, истоки которого тоже якобы находились в Шаолиньском монастыре.

Можно проследить, как со временем сравнительно безыскусные и правдоподобные сюжеты о формировании техники шаолиньской палки стремительно обрастали историями, приобретая при этом оттенок фантастичности и ирреальности. Например, один из наиболее распространенных видов шаолиньской палки фэнма гунь якобы показал людям злой индуистский дух Мара, откуда и пошло название «палка летящего Ма-ра». 30 основных приемов стиля включают в себя удары по корпусу, по ногам, по верхним конечностям, тычковые удары в уязвимые места. Особенно много атак проводится в колено соперника, чтобы лишить его возможности быстро передвигаться. Движения бойца должны быть скупыми и не включают, как это принято в технике шаолиньской палки, вращений и прыжков. Палка при этом должна мягко отводить атаки нападающего и уподобиться ползущей змее.

Простота действий в искусстве владения шаолиньской палкой и ощущение предельной святости этих движений, привнесенных в мир буддийскими божествами, сделали эту технику популярной среди многих школ кунфу. Шаолиньская палка стала преподаваться даже в среде императорской гвардии, чему, вероятно, немало способствовал сам Юй Даю, служивший одно время императорским инструктором кунфу и составивший свой знаменитый «Трактат об искусстве меча» непосредственно для профессиональных воинов. К началу Цинской эпохи большинство стилей как с оружием, так и без него не успели приобрести своего окончательного стабильного вида, многие из них быстро распадались или умирали вместе с последним наставником.

В результате этого процесса исчезло и большинство способов работы с палкой, в то время как шаолиньская палка сохранилась благодаря своей технической простоте. Свою роль сыграл и ореол буддийской святости, что, вероятно, и позволило уже упоминавшемуся нами Чэн Чундоу назвать шаолиньскую палку истинной передачей (чжэнчжуань), сравнив ее тем самым с передачей буддийского учения. Черту под формированием легендарной версии искусства владения палкой подвел трактат Мао Юаньи «Энциклопедия боевой подготовки» («Убэйчжи»), где он утверждал, что «основа искусства заключается в технике палки, а основа палки – в Шаолиньском монастыре».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: