Джудит Пэллот - Неизвестное сельское хозяйство, или Зачем нужна корова?

- Название:Неизвестное сельское хозяйство, или Зачем нужна корова?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Новое издательство»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-98379-060-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джудит Пэллот - Неизвестное сельское хозяйство, или Зачем нужна корова? краткое содержание

Неизвестное сельское хозяйство, или Зачем нужна корова? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Официальные цифры не позволяют увидеть ситуацию с теневой и вторичной занятостью, особенно на селе. Тех, кого фактически кормит земля, в стране раза в 2 больше, чем формально занятых на ней, а порой их доля выше 60 % всех занятых в регионе (Трейвиш 1999).

Россия до сих пор – страна аграрная. В конце 1990-х годов на основной и дополнительной работах в промышленности было отработано чуть более 600 млн. человеко-часов, в сельском хозяйстве – 245 млн. (что соответствует структуре занятости по официальной статистике), но в домашнем хозяйстве на производстве сельхозпродукции люди отработали еще 420 млн. человеко-часов (Горбачева 2000). Несмотря на то что, по официальным данным, в сельском хозяйстве России занято и% экономически активного населения, суммарные трудозатраты, т. е. занятость в самом прямом смысле слова, в сельском хозяйстве России пока еще выше, чем в промышленности.

Обращение к сельскому хозяйству, особенно горожан, стало возможно и из-за уменьшения официальной занятости и общей трудовой нагрузки. Для 90-х годов характерно резкое сокращение продолжительности рабочего времени. Например, среднее число рабочих дней, отработанных в промышленности, сократилось почти на полный месяц (Капелюшников 2002). Увеличилась текучесть кадров с доминированием добровольных увольнений (3/4 выбывших), что во многом было связано с уменьшением на многих предприятиях, и особенно в бюджетной сфере, оплаты труда. В отличие от реформируемых стран Центральной Европы, где оплата труда росла, в России произошло очень сильное снижение реальной заработной платы: в 2000 году она составила 40 % от уровня 1990 года (Там же). Работа в режиме неполного рабочего дня или недели, а также вынужденные отпуска также стали средством адаптации предприятий. Уменьшилась трудовая нагрузка и на агропредприятиях, многие из которых перестали работать и/или платить зарплату.

Результаты обследования городского и сельского населения в Новосибирской области говорят о значительных затратах времени на сельское хозяйство (табл. 1.4.1). В среднем это 2,5 часа в день. Учитывая, что приведенные в таблице данные недельных затрат времени рассчитаны для года в целом, можно утверждать, что в летний период доля труда в личном подсобном хозяйстве составляет существенно большую цифру. В среднем общие затраты труда на сельское хозяйство в Новосибирских селах достигают 1000 часов в год. Это соответствует и оценкам некоторых зарубежных исследователей, которые проводили опросы в деревнях, расположенных в самых разных природных зонах (табл. 1.4.2).

Таблица 1.4.1. Структура трудовой нагрузки сельского населения в Новосибирской области в 1980-х годах и конце 1990-х годов, часов в среднесезонную неделю

Источник: Артемов 2003.

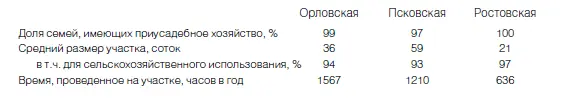

Таблица 1.4.2. Личные подсобные хозяйства сельского населения в Орловской, Псковской, Ростовской областях, середина 1990-х годов

Источник: Harm Tho Seeth, Chachnov, Surinov 1998.

Официальная статистика на основе своих выборочных опросов показывает гораздо меньшие цифры. Эти расхождения понятны, люди неохотно и путано отвечают на официальные вопросы о количестве затраченного времени – ведь собственный повседневный труд не ценится. Согласно статистике, в 2001 году в России на производство в домашнем хозяйстве продукции сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства в среднем на одного жителя был затрачен 141 час. Это гораздо меньше, чем данные в таблицах 1.4.1 и 1.4.2, но нужно учитывать и различия между городом и деревней, которые текущая статистика домохозяйств не дает, а также региональные различия. Например, в нечерноземных северных Новгородской и Кировской областях, а также в республиках Поволжья было затрачено уже 230–250 человеко-часов в год. А в Бурятии – все 340 (Экономическая активность 2002: 106). Эти цифры не так уж малы. Разделите на обычный восьмичасовой рабочий день, и получится, что каждый житель России как бы потратил в год 18 полноценных дней на работу на своем огороде, а каждый трудоспособный житель – почти месяц, т. е. целый отпуск. А в Новгородской области или в Чувашии – гораздо больше месяца. Если учесть, что вся работа сдвинута на 5–6 месяцев в году, то ее напряженность будет еще нагляднее.

Личное подсобное хозяйство как источник питания и доходов

По данным переписи населения, в сельской местности личное подсобное хозяйство служит средством существования для трети сельских жителей, что сопоставимо с долей лиц, имеющих доход от любой другой трудовой деятельности. Роль собственной продукции в питании граждан огромна. От своего огорода и часто скотины зависят 92 % сельских жителей и 44 % горожан.

Данные последней переписи, 2002 года, показывают, что личное подсобное хозяйство как источник средств к существованию имеет в среднем по России 12,5 % всего населения (табл. 1.4.3). Однако зависимость доходов от собственного сельскохозяйственного производства в городе и деревне сильно различаются. В городе это всего 6 % населения, в сельской местности – 31,4 %, что сопоставимо с долей населения, имеющей доход от любой другой трудовой деятельности – 34 % (Источники средств 2004: 10). Еще 28 % населения имеет доходы от пенсий по возрасту и инвалидности, 20,4 % получают разного рода пособия, остальные живут на иждивении [7] Кроме собственного труда и государственного обеспечения, наше население, особенно в сельской местности, практически не имеет иных доходов. Собственные сбережения, по данным переписи, после всех пертурбаций 1990-х годов имеет лишь 0,2 % сельского и 0,3 % городского населения (на наш взгляд, эти цифры все-таки занижены). Столь же малая доля населения (0,3 %) указала, что получает доход от сдачи своего имущества в наем.

. Многое зависит от возраста. В возрасте от 30 до 60 лет число сельских жителей, считающих свое личное хозяйство одним из источников средств к существованию, достигает почти половины.

В старшем возрасте доля таких людей падает: к числу этих источников добавляется пенсия. Для горожан та же доля не поднимается выше 10 %, а ее максимум характерен для старшей возрастной группы, от 50 до 65 лет. Среди деревенских жителей в наиболее трудоспособном возрасте, от 30 до 50 лет, почти каждый десятый не имеет никаких источников доходов, кроме собственного огорода и скотины. Остальная четверть сельского населения считает свое сельское хозяйство вторым источником дохода – в дополнение к доходам от трудовой деятельности (12 % селян), различного рода пенсиям и пособиям (10 %) и собственным сбережениям или иждивенческому существованию (3 %).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: