Джудит Пэллот - Неизвестное сельское хозяйство, или Зачем нужна корова?

- Название:Неизвестное сельское хозяйство, или Зачем нужна корова?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Новое издательство»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-98379-060-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джудит Пэллот - Неизвестное сельское хозяйство, или Зачем нужна корова? краткое содержание

Неизвестное сельское хозяйство, или Зачем нужна корова? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

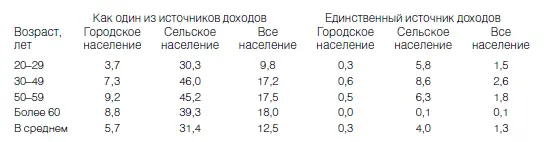

Таблица 1.4.3. Доходы отличного подсобного хозяйства как источник средств к существованию, 2002, %

Источник: Источники средств 2004.

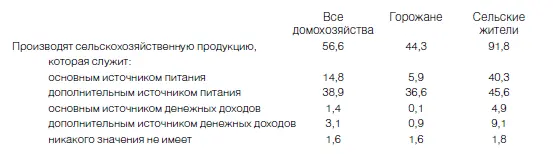

Таблица 1.4.4. Мнение членов домохозяйств о значимости сельскохозяйственной продукции собственного производства для обеспечения благосостояния, 2003, % от числа опрошенных

Источник: Малое предпринимательство 2004: 146 (материалы Национального обследования домохозяйств).

Перепись населения выявила гораздо большую роль продукции индивидуальных хозяйств в доходах населения, чем показывают отдельные обследования благосостояния домохозяйств. Эти расхождения видны при сравнении таблиц 1.4.3 и 1.4.4. Но главное, что поражает в последней таблице, – это огромная роль собственной продукции в питании граждан. От собственного огорода и часто скотины зависят 92 % сельских жителей и 44 % горожан.

В оценках роли подсобного хозяйства для населения в научной литературе существуют большие разногласия. Они связаны как с методиками оценок, так и с характером выборки (все это – результаты опросов). По результатам опросов Научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства, состав доходов сельских жителей следующий: продукты из своего хозяйства – 25 %, зарплата – 30 %, пенсия – 17 %, остальное – пособия, дотации и прочие доходы (Состояние 2000:65). Выходит, что значимость подворья для них почти сравнима с зарплатой и выше пенсии.

Этим данным примерно соответствуют и социологические обследования в разных регионах России. Например, в вологодском селе доходы от индивидуальных хозяйств колебались от 17 % до 50 % совокупного дохода, в среднем составляя около 1/3 (Ястребинская 1999: 69). В Саратовской области, по нашим опросам 2000 года, в периферийных районах они достигали 60–80 % доходов, однако, если вычесть натуроплату (которая является доходом от работы в колхозе), их доля будет менее 1/2. Примерно такие же оценки роли саратовских хозяйств даются и О. Фадеевой по результатам многомесячного обследования села Даниловка в той же области (Фадеева 2002).

Как бы ни расходились данные разных исследователей, почти все они отмечают, что в условиях общеэкономического кризиса и коллапса многих работодателей, роль своего хозяйства в питании и в денежных доходах населения сильно возросла. На увеличение доходов от своего сельского хозяйства указывает увеличение доли денежной помощи селян городским родственникам, которую отмечают исследователи (Артемов 2003). Да и возможность обучать и содержать своих детей в городах, что стало очень характерно для деревни, при крайне низких официальных доходах и даже их отсутствии, также говорит о большой роли своего хозяйства именно в денежных поступлениях.

Итак, роль сельскохозяйственной деятельности населения увеличилась. Она не только восполняет потери производства агропредприятий, но является источником существования для огромной массы селян и многих горожан, даже если официально эти люди заняты в других сферах. Личные подсобные хозяйства представляют собой основной тип самозанятости российского населения, часто неадекватно отражаемый статистикой.

Во многих регионах этот образ жизни является доминирующим. Все советские годы именно он и оставался (под мощным прессингом социализма, его большой планово-индустриальной экономики) самым массовым, ландшафтно-, социально-, экономически неустранимым хранителем «частного сектора», так или иначе связанных с ним ценностей и навыков. Современные хозяйства населения – его прямой постсоветский наследник.

Глава 2

Разноликие сельские «подворья»

Казалось бы, сельское хозяйство во всей современной России устроено примерно одинаково: в той или иной степени сохранились крупные предприятия, почти у всех сельских жителей есть подворья, в любом районе появилось хотя бы несколько фермеров. Но в одном селе видишь покосившиеся избы, заросшие сорняками грядки, а в другом – настоящие тепличные плантации и стада частного скота. Почему в одних местах люди ведут свое хозяйство активнее, чем в других? Как отличаются хозяйства по уровню развития, масштабам, специализации, товарности? Уже говорилось, что недостаточность и оценочность статистической информации делает этот объект почти непознаваемым.

По крайней мере, необозримым. Это бушующий океан, о котором нельзя судить по двум-трем, даже ста выловленным рыбешкам. Нельзя изучить несколько сел и считать, что это и есть Россия. Только путешествия по самым разным районам позволяют хоть как-то охватить существующее разнообразие сельских хозяйств. Поэтому мы начинаем описание индивидуальных хозяйств именно с их разнообразия. Попробуем «зачерпнуть» не в одном-двух, а хотя бы в нескольких местах, с самыми разными природными условиями. Конечно, приведенные ниже примеры не охватывают всех районов нашего исследования, иначе бы настоящая глава сильно разбухла. Не только эти, но и другие регионы будут еще фигурировать в последующих главах. Кроме того, мы опирались не только на собственные исследования, но и на результаты, полученные нашими коллегами. Например, на детальное полевое изучение хозяйств населения Курской области (Клюев, Яковенко 2005), на подробные социологические обследования домохозяйств Новосибирской области (Калугина 2001: Калугина 2003), на десятилетние исследования российских сел группой ученых под руководством Т. Шанина (Крестьяноведение 1996: Крестьяноведение 1997: Крестьяноведение 1999: Рефлексивное крестьяноведение 2002) и многие другие.

Здесь мы постарались показать самые яркие особенности подворий в разных природных условиях: в Поволжье и на благодатном Юге, на севере Нечерноземья и в его глубинке. И лишь два последних раздела не соответствуют этой логике – в них речь идет о районах особых, сельское хозяйство местных жителей достигает в них немыслимой производительности, принося порой славу, сопоставимую со славой многих промысловых районов России.

2.1

От колхозного животноводства к частному

В большинстве районов степного Заволжья количество осадков составляет половину потребностей растений, а то и меньше. Здесь до 1990 года «властвовали» крупные агропроизводители. Это зона стойлово-пастбищного животноводства и зернового хозяйства с очень низкой и неустойчивой урожайностью. Пахотные земли составляют до половины сельскохозяйственных угодий. Колхозы держали много скота, причем не только коров, но и овец. В 1990-х годах много земель коллективных предприятий оказались заброшенными, но зерновая специализация сохранилась и даже усилилась. А колхозное животноводство сильно пострадало. Во многих степных регионах вдоль Волги на предприятиях осталось от трети до половины былого поголовья крупного рогатого скота и в среднем 15 % поголовья овец. Однако почти все регионы Поволжья, особенно их заволжские сухостепные части, выделяются повышенным количеством скота у населения (по официальной статистике, это 30–50 голов КРС на 100 сельских жителей – самый высокий показатель в Европейской России, за исключением некоторых национальных республик). При этом та же статистика показывает, что у населения здесь меньше, чем где бы то ни было, земли. Ясно – здесь что-то не то: либо статистика врет, либо у людей какие-то особые отношения с колхозами. Оказалось, что верно и то, и другое. Свой скот люди держат благодаря колхозам. А приусадебной земли у местных жителей не так уж и мало, но это не столько огороды, сколько обширные скотные дворы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: