Андрей Барабанов - Управление региональной конкурентоспособностью

- Название:Управление региональной конкурентоспособностью

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ИСЭРТ РАН»

- Год:2014

- Город:Вологда

- ISBN:978-5-93299-259-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Барабанов - Управление региональной конкурентоспособностью краткое содержание

Особое внимание уделяется развитию территориального маркетинга – неотъемлемой составной части региональной экономической политики в направлении повышения конкурентоспособности территорий.

Книга адресована работникам региональных и муниципальных органов управления, руководителям предприятий, преподавателям, аспирантам, студентам высших учебных заведений экономической направленности.

Управление региональной конкурентоспособностью - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Объект горизонтальной конкуренции представляют экономические ресурсы, прежде всего инвестиции, рабочая сила, объекты собственности. Регионы конкурируют также за материальные активы, например за жителей с престижным статусом, которые создают положительный имидж региона. Особенностью горизонтальной конкуренции в отличие от вертикальной является возможность создания конкурентных преимуществ региональными органами власти. Преимущество горизонтальной конкуренции – поиск внутренних источников и создание стимулов к развитию регионов, расширение и совершенствование их инфраструктуры, стимулирование привлечения инвестиций.

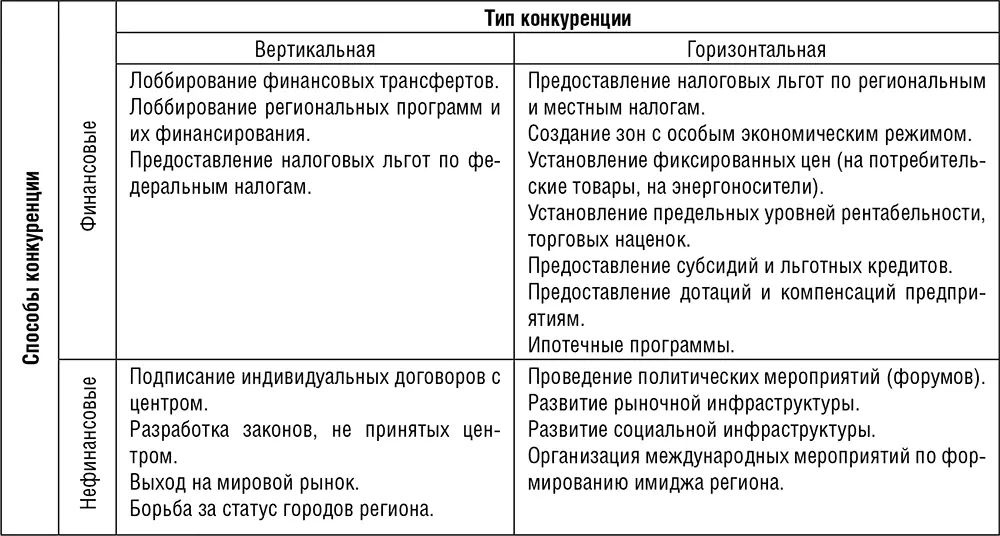

В итоге матрица межрегиональной конкуренции позволяет провести сопоставление вертикальной и горизонтальной конкуренции по типу и способу воздействия (табл. 1.1) [73].

Кроме того, имеет место взаимодействие между регионами в плане сотрудничества и соперничества по отдельным направлениям: к примеру, сотрудничество (кооперативное взаимодействие) – создание ассоциаций городов, областей, ассоциаций малых городов, межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия. Отсутствие взаимодействия, или амбивалентное поведение, а также соперничество обычно касается разграничения предприятий как источников налоговых доходов в бюджеты и актуально и для вертикальной, и для горизонтальной конкуренции.

В то же время можно выделить стратегическое взаимодействие и другие виды взаимодействий регионов. Первое проявляется в борьбе за придание региону статуса особых условий, дающих конкурентные преимущества, – статуса особых зон депрессивных территорий, административного центра федерального округа.

Таблица 1.1. Матрица межрегиональной конкуренции[73]

Детально направления конкуренции регионов представлены в работах Б. М. Гринчеля, который условно выделил три их группы (рис. 1.2):

1. Размещение и сохранение предприятий, получение новых инвестиций.

2. Сохранение и привлечение человеческих ресурсов.

3. Развитие туризма.

Актуальность рассмотренных направлений дифференцируется в зависимости от исторических, географических, демографических и других особенностей и ресурсного потенциала конкретного региона. При этом в определенном временном интервале направления и предмет конкуренции могут меняться.

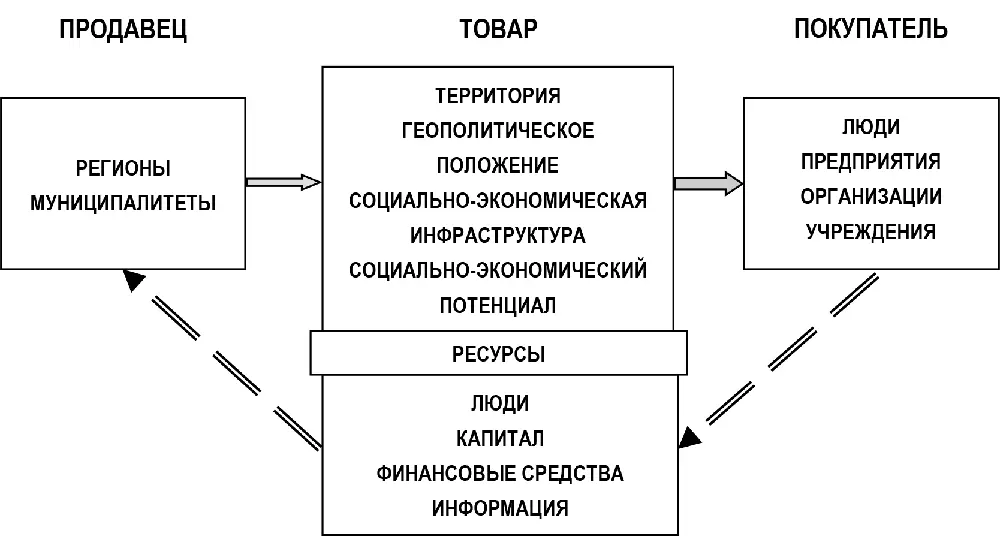

Обобщая вышесказанное, отметим, что субъектами межрегиональной конкуренции выступают регионы (муниципалитеты), а её предметом – ресурсы: люди, финансы, капитал, информация, необходимые для обеспечения устойчивого регионального развития и решения на этой основе социально-экономических задач.

Такими ресурсами обладают физические и юридические лица, т. е. люди, а также предприятия и организации всех форм собственности, учреждения. Это подтверждается исследованиями российского ученого Б. С. Жихаревича [65], который подчеркивал, что «регионы, отстающие в развитии, конкурируют за привлечение населения, бизнеса и федеральных ресурсов». Для того чтобы получить эти ресурсы, регион выступает в роли продавца, предлагая специфический товар: свою территорию, геополитическое положение, социальную и экономическую инфраструктуру, социально-экономический потенциал.

Рис. 1.2. Направления и виды конкуренции регионов[54, 55]

Разделяя точку зрения ряда авторов [54, 87, 134], особый акцент следует сделать на «целевых группах» – покупателях специфического товара, которым располагают регионы. Этих покупателей, как считают авторы, можно условно объединить в две группы. К первой из них относятся люди – жители региона, студенты, мигранты, туристы и деловые посетители, военнослужащие и т. п. Вторую группу составляют крупные, средние, малые предприятия-товаропроизводители, торговые, складские, строительные и транспортные предприятия и организации, представительства государственных, общественных и международных организаций и учреждений, образовательные, научные, медицинские и военные организации и т. п. Предметом соперничества регионов выступают ресурсы, которыми обладают «целевые группы», а субъектом управления конкурентоспособностью – региональные органы власти и управления.

Проведенное исследование терминологического аппарата позволяет утверждать, что в основу понятия межрегиональной конкуренции можно положить сформулированное в [54] определение конкуренции территорий как соревнования между регионами и городами в их стремлении «завоевать» различные целевые группы «потребителей» местных ресурсов и условий жизнедеятельности. Этой точки зрения придерживаются и авторы [87], которые под межрегиональной конкуренцией понимают как соревнование между регионами и городами в их стремлении «завоевать» различные целевые группы «потребителей» местных ресурсов и условий жизнедеятельности для получения ресурсов, необходимых для обеспечения устойчивого социально-экономического развития и решения на этой основе социально-экономических задач. Концептуальная схема межрегиональной конкуренции представлена на рисунке 1.3.

Рис. 1.3. Концептуальная схема региональной конкуренции[134]

Именно под воздействием конкурентных процессов формируется система региональной конкуренции, предметом которой становятся целевые группы региона: население, предприятия, малый бизнес, инвесторы, туристы.

При этом логическая взаимосвязь процессов региональной конкуренции вполне объяснима. Межрегиональная конкуренция заключается в борьбе регионов за целевые группы потребителей ресурсов территории на основе создания и поддержания конкурентных преимуществ, являющиеся, в свою очередь, стимулом к развитию региона, привлечению на территорию новых ресурсов (люди, финансовые средства, капитал, информация), которыми обладают целевые группы. Особая роль в создании конкурентных преимуществ отводится региональным органам власти, обеспечивающим условия для более эффективного использования ресурсов территории (люди, финансы, капитал, информация), необходимых для обеспечения устойчивого регионального развития и решения на этой основе социально-экономических задач. Для того чтобы получить эти ресурсы, региональные органы власти предлагают целевым группам унаследованные либо вновь созданные конкурентные преимущества для последующей реализации обоюдных интересов с целью повышения уровня и качества жизни населения (рис. 1.4).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: