Андрей Барабанов - Управление региональной конкурентоспособностью

- Название:Управление региональной конкурентоспособностью

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ИСЭРТ РАН»

- Год:2014

- Город:Вологда

- ISBN:978-5-93299-259-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Барабанов - Управление региональной конкурентоспособностью краткое содержание

Особое внимание уделяется развитию территориального маркетинга – неотъемлемой составной части региональной экономической политики в направлении повышения конкурентоспособности территорий.

Книга адресована работникам региональных и муниципальных органов управления, руководителям предприятий, преподавателям, аспирантам, студентам высших учебных заведений экономической направленности.

Управление региональной конкурентоспособностью - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Одним из этапов реализации общей системы управления конкурентоспособностью региона является оценка её уровня. При этом целевой направленностью данной оценки выступает определение возможности решения текущих задач социального и экономического развития на основе внутренних резервов и источников экономического роста, а также эффективности мер, принимаемых органами власти и управления по реализации социально-экономической политики с учетом оценочных показателей конкурентоспособности.

Рис. 1.8. Региональная система целевых установок управления конкурентоспособностью[111]

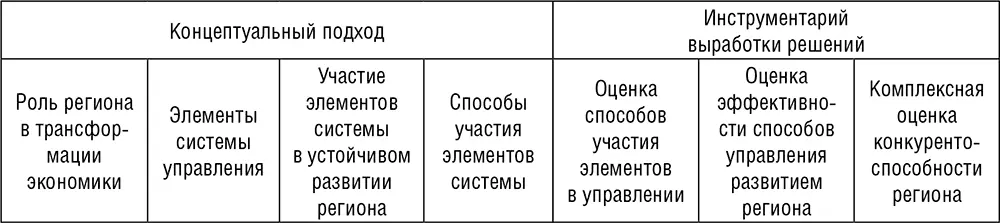

Таблица 1.4. Методология управления конкурентоспособностью региона

Проведение оценки конкурентоспособности регионов в настоящее время приобретает все большую актуальность. Применяя комплексный, системный подход к управлению развитием своей территории, государственные органы власти и управления чаще обращаются к определению оценочных показателей, факторов конкурентоспособности и использованию современного подхода к её оценке. На основе результатов оценки конкурентоспособности регионов эксперты (экономисты, политики, ученые, предприниматели и пр.) могут анализировать состояние экономической среды, эффективность осуществления стратегии экономической политики и повышения конкурентоспособности, деятельность частного и общественного сектора, конкурентные преимущества и недостатки территории, иную информацию.

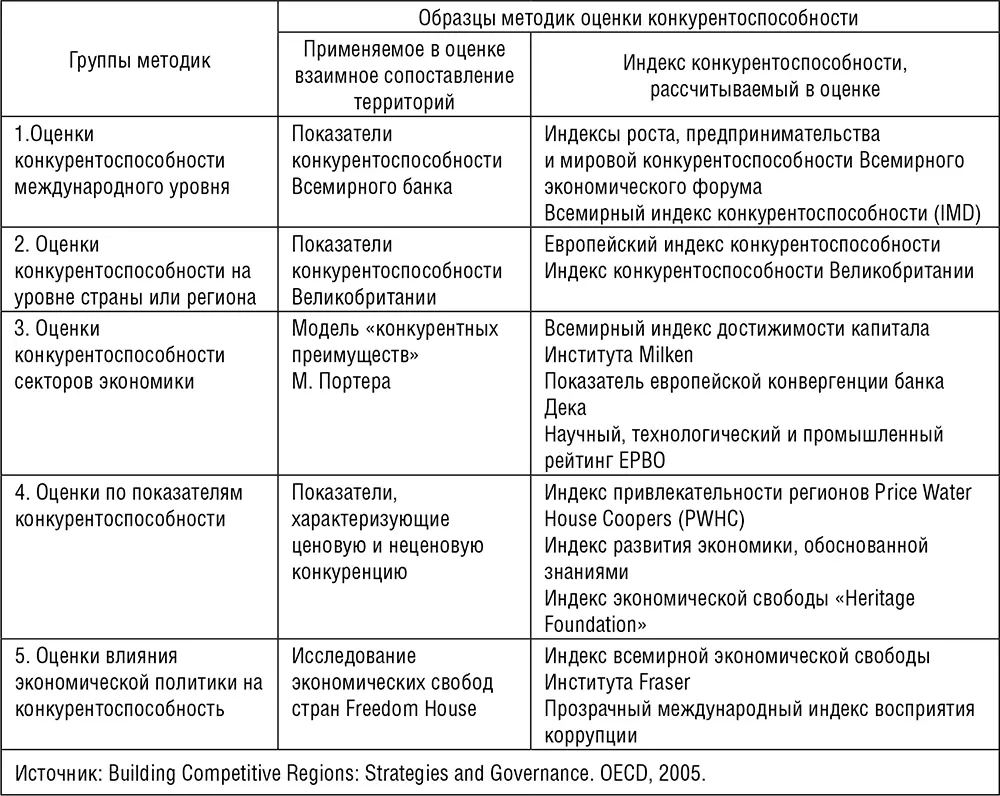

Разносторонний, казалось бы, подход одних авторов сводится в итоге к акцентированию внимания на факторах конкурентоспособности макроуровня; другие же авторы подчеркивают влияние, оказываемое на микроуровне (т. е. предприятиями); третьи стремятся обратить внимание на «неосязаемые» факторы, влияющие на экономическую конкурентоспособность регионов. Систематизированная классификация методик оценки конкурентоспособности приведена нами в таблице 1.5.

Таблица 1.5. Разнообразие способов оценки конкурентоспособности(составлено автором)

Исследование современных методических подходов к оценке конкурентоспособности регионов позволяет сделать вывод о том, что во многом они основаны на оценке конкурентоспособности стран.

Поэтому данное многогранное понятие может быть определено в различных аспектах в зависимости от решаемых задач. Возможны и различные методы оценки конкурентоспособности, построенные на основе статистических показателей, экспертных оценок, рангов [36, 46, 55, 73, 79, 103]. Так, в целях оценки конкурентоспособности регионов РФ.

Институтом региональной политики был разработан индекс (IRPEX), который является трехуровневым рейтингом, включающим в себя рейтинг конкурентоспособности, оценку качества и стабильности развития, а также выявление доминант в профиле конкурентных позиций [70].

Результаты оценки представляются в виде сложносоставного рейтинга IRPEX, формируемого на основе 130 факторов, включающих объективно и субъективно оцениваемые показатели. Оценку степени влияния каждого фактора на конкурентоспособность проводят эксперты в области регионального развития и конкурентоспособности, представители федеральных ведомств (Министерство экономического развития РФ, Министерство регионального развития РФ, Администрация Президента РФ). Данная характеристика относится к оценочным показателям, поэтому предполагает наличие субъекта (кто оценивает), объекта (что оценивается), цели (критерии) оценки. Субъектами оценки могут быть органы государственной власти, организации, инвесторы, покупатели и т. п. Объектами оценки являются товар, фирма, организация, регион, страна. Критериями (целями) оценки могут быть положение на рынке, темпы развития, возможность расплачиваться за полученные заемные средства, а также потребительские свойства по отношению к цене товара и др.

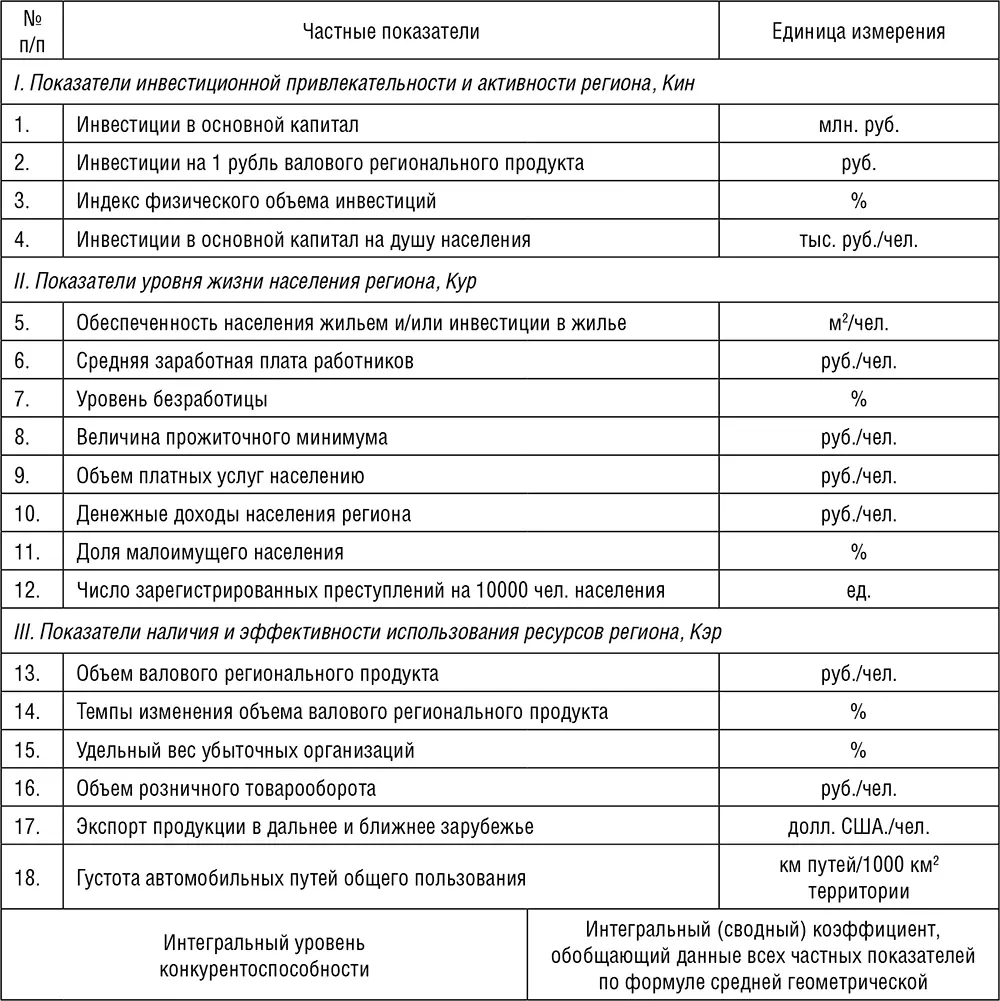

В настоящее время существует большое количество авторских методик оценки конкурентоспособности региона [79, 88, 123, 136]. Причем они базируются на оценке инвестиционной привлекательности региона, уровня жизни населения и эффективности использования ресурсов.

Данный подход широко распространен и в мировой практике. По мнению российских регионалистов Л. И. Ушвицкого и В. Н. Парахиной, интегральный уровень конкурентоспособности региона является относительным показателем (коэффициентом), а следовательно, не должен зависеть от размеров его территории или численности населения.

Поэтому все частные признаки конкурентоспособности включаются в расчет интегральных (сводных) значений с единицами измерения, выраженными относительными величинами – душевыми, темповыми, долевыми, а в некоторых случаях, в виде исключения, – балльными оценками. В отличие от объемных показателей темповой индикатор мало подвержен межрегиональным различиям в специализации экономики регионов [133].

Система возможных показателей конкурентоспособности может быть представлена следующей их совокупностью (табл. 1.6).

Таблица 1.6. Примерный состав показателей для определения интегрального уровня конкурентоспособности региона[133]

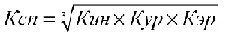

Интегральный уровень конкурентоспособности, представляющий собой интегральный (сводный) коэффициент, обобщающий данные всех частных показателей, предлагается рассчитывать по формуле средней геометрической:

(1.1)

(1.1)

На основе того, что региональная конкурентоспособность оценивается тремя группами коэффициентов, для характеристики конкурентного положения региона предлагается построение матрицы:

1. «Уровень эффективности использования ресурсов – уровень жизни».

2. «Уровень инвестиционной привлекательности – эффективность использования ресурсов».

3. «Уровень инвестиционной привлекательности – уровень жизни».

При сравнении уровня эффективности использования ресурсов и уровня жизни населения выводы по оценке соотношения будут связаны с тем, насколько предприниматели (работодатели) и государство заботятся о благосостоянии работающего у них и проживающего на данной территории населения. При этом сразу же выявляются источники благосостояния и возможности его роста при переориентации власти или работодателей в сторону недостающих в их деятельности ценностей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: