Борис Ручьев - Стихи

- Название:Стихи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Худжественная литература

- Год:1981

- Город:М

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Ручьев - Стихи краткое содержание

Стихи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

До чего ж это здорово было!

Той же самой осенней порой

как пошла вдруг да как повалила

вся Россия на Магнитострой.

Обью, Вологдой, Волгою полой,

по-юнацки баской — без усов,

бородатою, да длиннополой,

да с гармонями в сто голосов.

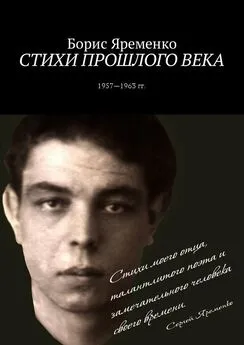

Множество рабочих профессий испытал будущий поэт на стройке: был и землекопом, и плотником, и бетонщиком. Возводил плотину через реку Урал, участвовал в сооружении первых домен. А рядом с батареями Коксохима и цехами металлургического комбината вступал в жизнь и постепенно набирал силу поэтический «цех», представленный теми же рабочими парнями, которые возводили легендарный город «у высот Магнит-горы». При редакции газеты «Магнитогорский рабочий» поэт Василий Макаров организует литературный кружок «Буксир», активными участниками которого с первых же дней становятся Борис Ручьев и Михаил Люгарин.

Магнитогорской литературной группе принадлежала ведущая роль в уральском литературном движении 30-х годов. Достаточно вспомнить, что она воспитала в своих рядах, кроме Бориса Ручьева и Михаила Люгарина, таких писателей, как Людмила Татьяничева, Константин Мурзиди, Александр Авдеенко, и других.

Внимание к рядовому труженику, к тем изменениям, которые происходят в сознании и психологии вчерашнего крестьянина под влиянием коллективного труда,— вот что прежде всего отличало стихи Ручьева от произведений его товарищей по магнитогорской литературной организации. Преодолевая декларативность и схематизм — типичные недостатки молодой поэзии 30-х годов,— Борис Ручьев упорно пробивается к своим героям, влюбленным, как и он сам, в могучий размах стройки, ставшей для них второй родиной. Он так и называет свою первую книгу, вышедшую в 1933 году почти одновременно в Свердловске и Москве (московское издание редактировали Эдуард Багрицкий и Алексей Сурков),— «Вторая родина».

Лирический герой книги — молодой рабочий Магнитостроя, в прошлом крестьянин,— вместил в себя судьбу целого поколения. Без сожаления покинул он свою «первую родину» — деревню, хотя с ней многое еще связывает: и любимая девушка, и «друговой гармоники песенный узор», и «золотые полосы с недозрелой рожью...» Но там, в деревне, он был батраком, «монетой шлялся по хозяевам», бесплодными были мечты «про златые горы и полные реки хмельного вина». Единственной реальностью оставалось «хаты собственной гнилье». И вот поманил к себе далекий «златогорый» город, и парень поверил, что он круто изменит его судьбу, «силу новую вольет»:

Принимай парнишку

с синими глазами,

город дымноструйный,

в ремесло свое!

Правдиво и безыскусно повествует Борис Ручьев о долгих мытарствах и странствиях своего неискушенного героя. Вместе с плотницкой артелью, возглавляемой подрядчиком-мироедом, исколесил он полстраны. Тонко и убедительно рисует поэт душевное состояние паренька, его мечты о новой жизни, которые вступили в противоречие со стяжательской психологией артельщиков.

Но в конце концов дороги приводят отходников на Магнитострой, где распадается последняя артелька, разоблачен и выброшен старшина артели. Родившаяся на ее месте бригада, которую возглавил «парень дельный, крепач, что надо», стала одной из лучших на стройке.

Сборник стихов «Вторая родина» стал итогом первого этапа поэтической деятельности Бориса Ручьева. Но одновременно он определил главную тематическую линию всего дальнейшего творчества поэта — вдохновенный созидательный коллективный труд, в котором преобразуется и духовно растет сам человек, приобщающийся к новому быту и жизни на стройке, к революционной пролетарской морали. И герой лирики Ручьева, так же как и сам поэт, вправе будет сказать о себе:

Я знаю завод с котлована, с палатки,

с чуть видимой дымки над каждой трубой,

здесь каждый участок рабочей площадки

сроднился с моей невеликой судьбой.

Книга молодого поэта была встречена с большим интересом. О ней высоко отзывались такие критики, как А. Селивановский, К. Зелинский, В. Ермилов; приветствовали поэты: А. Сурков, Э. Багрицкий, Вл. Луговской. Газета «Правда» писала о ней, что «это лучшее из всей поэтической литературы, написанной о Магнитострое».

С трибуны I Всесоюзного съезда советских писателей, делегатом которого был избран Борис Ручьев, его имя называлось в числе лучших писателей страны. Со съезда молодой уральский поэт возвратился с членским билетом Союза писателей СССР, подписанным А. М. Горьким.

Новым достижением Бориса Ручьева в работе над поэтическим словом стала его первая поэма — «Песня о страданиях подруги» (1934), получившая теплый отзыв Эдуарда Багрицкого и опубликованная по его рекомендации в журнале «Красная новь». С каждым новым произведением поэтический голос Ручьева становится ярче, уверенней.

Многие стихотворения 30-х годов по праву можно считать автобиографичными: «Песня о брезентовой палатке», «Стихи первому другу», «Ровесники получают премии», «Дополнение к анкете» и другие. Рядом с самим поэтом на страницах его книг вырастают живые, невыдуманные герои, каждый со своим неповторимым характером и судьбой, со своим особым миром чувствований и страстей: здесь и экскаваторщик Ахун Галимжанов, и механик Ржанеев, и бригадир бетонщиков Егор Смертин, и комсомолец Михаил Крутиков, и близкий друг Михаил Люгарин. Все они вслед за поэтом могли бы сказать о себе, что вложили в дело основания завода и города «камень личного граненья, вечной крепости бетон».

Ручьев показывает, как суровый непреклонный труд и бытовые лишения духовно облагораживают, выпрямляют и закаляют характер строителя первых пятилеток. Время здесь (как об этом также напишет приезжавший в Магнитку Валентин Катаев в своем романе «Время, вперед!») как бы ускоряет свой бег. Бригада рабочих за два года проходит века: Земляной, Деревянный, Бетонный. Над ранее необжитой, голой степью, где хозяйничали ветра, ныне четко вырисовывается силуэт будущего гиганта индустрии: «И уже замирает душа, как загрохал над первою домной завершающий век Монтажа».

Но молодой поэт не избежал художественных просчетов: встречались и у него в ту пору стихи слабые, декларативные. Преодолеть ошибки ему во многом помогла учеба на Малеевских литературных курсах, организованных в конце 1934 года Союзом писателей и ЦК ВЛКСМ. Здесь он познакомился и подружился с М. Нагнибедой, К. Поздняевым, А. Ионовым и другими молодыми писателями страны.

С 1935 года Ручьев заочно учится в Литературном институте. В этом же году переезжает в Свердловск, где сотрудничает в журнале «Штурм», в газетах «На смену!», «Уральский рабочий», «За Магнитострой литературы». Сближается с Борисом Горбатовым, Павлом Бажовым, Николаем Куштумом, Константином Реутом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: