А. Кошелев - Я дрался с самураями. От Халхин-Гола до Порт-Артура

- Название:Я дрался с самураями. От Халхин-Гола до Порт-Артура

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2005

- ISBN:5-699-12876-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Кошелев - Я дрался с самураями. От Халхин-Гола до Порт-Артура краткое содержание

В этой книге, посвященной 60-летию Победы над Японией, собраны воспоминания тех, кто бил «самураев» на Халхин-Голе, в Китае и в Манчжурии, кто в августе 45-го с боями прошел «через Гоби и Хинган» и вновь поднял русский флаг над Южным Сахалином, Курилами и Порт-Артуром:

«Летом 1945 года, дойдя до Порт-Артура, мы поклонились праху погибших там в начале века русских солдат и сказали: мы вернулись, мы рассчитались за вас».

«В Сталинском приказе день Победы над Японией был объявлен праздничным. Сейчас эту дату пытаются вычеркнуть из народной памяти. Но нашу Победу, нашу гордость и славу, наше великое прошлое у нас не отнять».

Я дрался с самураями. От Халхин-Гола до Порт-Артура - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Наш полк подняли по тревоге на рассвете 3 июля. Это был мой первый боевой вылет, и поначалу, конечно, мандраж был нешуточный, особенно когда я разглядел, что творится на Баин-Цагане. Сверху сражение походило то ли на огромный кипящий котел, то ли на извержение вулкана: над плоской вершиной горы поднималась громадная черная туча — фонтаны разрывов, пламя, дым, гарь, пыль — сущий ад, особенно для нас, новичков. Да и в воздухе бой шел нешуточный — над Баин-Цаганом схватились сотни самолетов, так что трудно было развернуться, чтобы не столкнуться в воздухе; все небо в пулеметных трассах и дымных хвостах от падающих подбитых машин, и японских, и наших.

Майор Бурмистров повел большую часть нашего полка на японскую переправу — отбиваясь от вражеских истребителей и преодолев плотный зенитный огонь, им удалось прорваться к цели и фактически ее разрушить, что сыграло решающую роль: лишившись единственной переправы, японское командование не успело ни перебросить на плацдарм подкрепления, ни хотя бы вывести оттуда свои обреченный войска.

Тем временем моя эскадрилья должна была работать по переднему краю японцев на вершине Баин-Цагана. Уже при заходе на цель нас атаковали вражеские истребители — слева сверху, со стороны солнца, так что мы эту атаку проворонили, и даже когда один наш самолет был подбит, не сразу поняли: как? откуда? потом смотрим вверх — а японцев там как мух. Их резервы не участвовали в воздушной свалке — поджидали нас и теперь атаковали с нескольких направлений. Мы в ответ ощетинились огнем — стрелки развернули турели, я тоже стрелял из носовой спарки, но, конечно, не попал и никого не подбил, да и задачи такой не было — это был заградительный огонь, мешавший им приблизиться. Потом подоспело наше истребительное прикрытие, отогнало японцев, связало их боем, а мы пошли на первый заход. Бомбили ориентируясь по разрывам снарядов нашей артиллерии, потом левый разворот, набор высоты и еще один заход. Никогда не забуду эту первую штурмовку — все небо в огне, с непривычки кажется, будто все трассы летят в тебя: ты сидишь в лобовом фонаре, как петух на насесте, а по тебе бьют из сотен стволов.

Каждый бомбардировщик знает: если при подходе к цели больше всего следует опасаться вражеских истребителей, то над целью, когда приходится снижаться для нанесения точного бомбового удара, главной угрозой становятся зенитки. Идешь как сквозь грозовой фронт — кажется, воздух кипит от трасс и разрывов, а ты не можешь ни уклониться, ни набрать высоту, ни хотя бы маневрировать, чтобы не сбиться с боевого курса и «положить» бомбы точно в цель. Тому, кто не испытал этого на собственной шкуре, нас не понять. Насколько тебе было страшно, осознаешь лишь после посадки, когда начинаешь считать пробоины. Хотя со временем, конечно, и к этому привыкаешь. Человек вообще ко всему привыкает — у нас даже присказка такая была: человек — не верблюд, тот может не притерпеться и сдохнуть, а мы выдюжим…

Помню, когда вернулся на аэродром после первого боевого вылета, усталость была такая, что, казалось, и пальцем не шевельнуть, от напряжения болела спина, а еще, помню, дико хотелось пить. Через три часа — новый вылет, опять на Баин-Цаган, а ближе к вечеру — еще один: бомбить японские резервы на правом берегу. За день мы не досчитались нескольких машин и сами так вымотались, что едва добрались до палаток — заснули, несмотря на полчища монгольских комаров. А на рассвете вновь тревога, снова зеленая ракета — команда на взлет. И так еще трое суток, пока шли бои за Баин-Цаган.

«Баин-цаганское побоище» стало первой нашей победой в той «необъявленной войне». Но обошлась она нам недешево. Сейчас некоторые «историки», специализирующиеся на очернении нашего прошлого, даже обвиняют Жукова в «чрезмерных потерях». Как известно, в критический момент сражения, когда японцы закрепились на Баин-Цагане и нашим войскам на правом берегу Халхин-Гола грозило полное окружение, Георгий Константинович решился на отчаянный шаг: бросил в бой 11-ю танковую бригаду, в нарушение всех правил, без пехотного прикрытия, с ходу, с марша. Танкисты понесли тяжелейшие потери — до половины личного состава, — но задачу выполнили. Считаю, что решение Жукова в сложившейся ситуации было единственно верным. У Георгия Константиновича просто не было другого выхода — если бы не организованный им контрудар, обречена была вся наша группировка. А так — ценой гибели одной бригады удалось обеспечить перелом в войне.

Наш полк в том сражении также понес серьезные потери. Не вернулся из боевого вылета и комиссар Ююкин. Его самолет был подбит японскими зенитками и загорелся. Комиссар приказал экипажу покинуть машину, а сам совершил первый в истории «огненный таран», направив пылающий бомбардировщик на скопление японских войск и баргутской кавалерии. Мы поклялись отомстить врагу за его гибель.

Хотя до середины августа крупных наземных сражений не было, война в воздухе продолжалась без передышек. В ходе нескольких воздушных боев, про которые Жуков потом скажет, что такого количества самолетов зараз не видел даже во время Великой Отечественной, японская авиация утратила господство в воздухе.

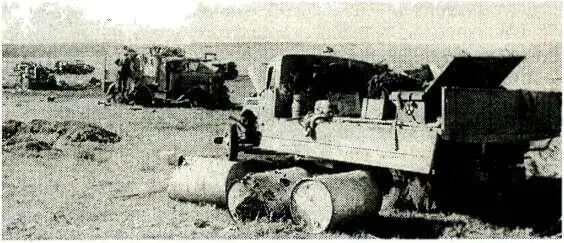

А 20 августа началось наше генеральное наступление. Ему предшествовал массированный бомбово-штурмовой удар, в котором участвовали 150 бомбардировщиков под прикрытием сотни истребителей. Поскольку неприятель был застигнут врасплох, серьезного противодействия не было — японские истребители так и не смогли прорваться сквозь наше прикрытие, а зенитки были сразу подавлены. Так что бомбили мы почти без помех, как на полигоне, — тем более что артиллеристы пометили дымовыми снарядами важнейшие цели: командные пункты и узлы связи, склады, скопления техники.

Но хотя японский фронт был прорван в первые же часы наступления, генеральное сражение затянулось больше чем на неделю — самураи дрались отчаянно. Наш полк совершал по два-три боевых вылета ежедневно — на разведку, на штурмовку переднего края противника, для ударов по вражеским тылам и аэродромам. Правда, на самые рискованные задания нас, новичков, не брали — в бой шли одни «старики» во главе с командиром полка Бурмистровым. Из одного такого вылета он не вернулся. 25 августа Михаил Федорович лично командовал разгромом вражеских эшелонов на станции Халун-Аршан, но на обратном пути его эскадрилья была перехвачена большой группой японских истребителей И-97. Самолет командира сбили первым, весь экипаж погиб.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: