А. Кошелев - Я дрался с самураями. От Халхин-Гола до Порт-Артура

- Название:Я дрался с самураями. От Халхин-Гола до Порт-Артура

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2005

- ISBN:5-699-12876-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Кошелев - Я дрался с самураями. От Халхин-Гола до Порт-Артура краткое содержание

В этой книге, посвященной 60-летию Победы над Японией, собраны воспоминания тех, кто бил «самураев» на Халхин-Голе, в Китае и в Манчжурии, кто в августе 45-го с боями прошел «через Гоби и Хинган» и вновь поднял русский флаг над Южным Сахалином, Курилами и Порт-Артуром:

«Летом 1945 года, дойдя до Порт-Артура, мы поклонились праху погибших там в начале века русских солдат и сказали: мы вернулись, мы рассчитались за вас».

«В Сталинском приказе день Победы над Японией был объявлен праздничным. Сейчас эту дату пытаются вычеркнуть из народной памяти. Но нашу Победу, нашу гордость и славу, наше великое прошлое у нас не отнять».

Я дрался с самураями. От Халхин-Гола до Порт-Артура - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Нам предстояло наступать по безводной, соленой, выжженной солнцем пустыне Гоби. Китайцы называли ее «Шамо», что означает «пустыня смерти». Мы ее окрестили «противником номер два».

Ежесуточно войскам КМГ требовалось несколько сот кубометров воды. [24] Вес кубометра воды — тонна.

Все существующие колодцы не могли обеспечить даже голодного пайка. На рытье дополнительных колодцев у нас попросту не было времени — темпы наступления планировались крайне высокими. Так что пришлось выкручиваться самим — проявить, так сказать, солдатскую смекалку и сообразительность. Вначале была сделана попытка создать при частях возимые запасы воды. Но начальник автотранспортной службы КМГ провел соответствующие расчеты, и выяснилось, что с удалением войск от баз снабжения транспортный парк не в состоянии будет обеспечить, помимо подвоза боеприпасов, продовольствия и бензина, еще и потребное количество воды.

Попытались мы использовать для доставки воды и надувные лодки из саперного имущества. Вода, конечно же, сильно отдавала резиной, но ведь «на бесптичье — и попа соловей!»

Окончательное решение проблемы (не стопроцентное, разумеется, — проблема с водой довольно остро стояла все время пока мы пересекали Гоби), пришло довольно неожиданно. Подглядев, какулан-цирики [25] Красные воины (монг.)

арканят своих скакунов с помощью урги, [26] Длинный шест с волосяной затягивающейся петлей на конце (монг.)

мы решили создать в дивизии особый подвижный отряд — для выдвижения на территорию противника, захвата и удержания до подхода наших частей его водяных источников. Попробовали — получилось. Идея эта настолько понравилась командованию КМГ, что этот опыт был распространен на все соединения конно-механизированной группы. Исса Александрович Плиев даже издал специальный приказ об этом…

Был у нас и «противник номер три» — характерные особенности театра военных действий. Знакомство с топографией и беседы с местными жителями выявили, что перед нами находится дикая, неосвоенная и довольно своеобразная местность: по Гоби можно часами ехать и не увидеть не только человека, но и простейшего ориентира для определения своего местоположения и привязки местности к карте. Это, естественно, серьезно осложняло управление войсками.

Был, конечно же, и «противник номер раз»: противостоящие нам войска императорской японской Квантунской армии, воинские формирования императора Манчжу-ди-Го Генри Пу И и отряды князя Дэвана — все они имели различную организацию, оснащенность, уровень боеготовности и тактику боевых действий.

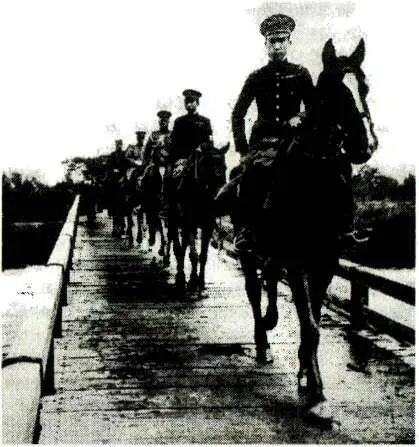

К августу 1945 года квантунская армия насчитывала 24 пехотные дивизии, 9 смешанных бригад, бригаду спецназа (так называемые «смертники»), 2 танковые бригады, две воздушные армии и речную флотилию. Общая численность приближалась к миллиону. Нас информировали, что японские войска дерутся стойко, в плен, как правило, не сдаются. Много говорилось и о смертниках-камикадзе.

Воинские формирования императора Манчжу-ди-Го Пу И представлялись нам, естественно, менее серьезным противником: архаичные, сохранившие до середины сороковых многие элементы феодальной военной организации. Об отрядах правителя Внутренней Монголии князя Дэвана и говоритьнечего. Хотя именно они и должны были противостоять нашим войскам в Гоби и сразу за ней. Всего у Дэвана было до десяти дивизий кавалерии, 14 охранных батальонов и несколько артполков. Во второй линии — японцы. На Долоннорском направлении противником нашей группы были войска Пу И, во второй линии — тоже японцы.

В общем, хоть Гоби и именовалась у нас «противником номер два», но основным противником, реальным, так сказать, была, конечно же, именно она. И японское, и монгольское, и наше командование твердо знало: «пустыня Гоби — не Европа!»

В ночь на 9 августа наш эскадрон был усилен политсоставом; в том числе, прибыл к нам и лейтенант Тулатов. Через несколько дней он был назначен командиром нашей «урги»: разведгруппы, выбрасываемой в тыл противнику с целью обнаружения, захвата и удержания источников воды.

Моя активная служба окончилась на исходе второй недели боевых действий. Наша «урга» получила задание выдвинуться в район Суккум и обеспечить водой двигающиеся части и подразделения. Внезапного захвата не получилось: противник открыл огонь. И хотя боестолкновение было скоротечным, лейтенант Тулатов вдруг запаниковал и заявил, что вода в колодце Суккум — отравлена стрихнином; и, как он утверждал, сделал это, по всей видимости, лама. После чего самосудно попытался ламу расстрелять. Мы возмутились и не позволили ему этого сделать. Лама был взят под арест и препровожден по команде. Через несколько дней мы узнали, что «смерши» сшили на ламу целое дело: он-де и цирика какого-то отравил, и подметное возмутительное письмо на монгольском языке, мол, при нем обнаружено. В общем, под вышку беднягу подводили. Я доложил по команде, как дело было. Как ни странно, рапорт дошел — аж до самого Плиева. Он вмешался и ламу отпустили. [27]

Ну, а меня «смерши» на «конвейер» поставили. Честно скажу, вспоминать об этом — не хочется. Есть два поэта, которые все об этом уже сказали, и мне лучше их не сказать:

«Сорок пятый год — привет.

Суд идет — десять лет!»

«Но я — не жалею…»

Виктор Корнер

командир ДРО [28]1-й бригады речных кораблей КАФ

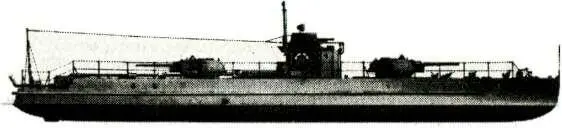

В сунгарийском боевом походе кораблей Краснознаменной Амурской флотилии в августе 1945 года наиболее примечательным с точки зрения основ морской тактики был бой под Хуньхэдао.

В районе этого селения корабли дозорно-разведывательного отряда КАФ в составе монитора «Сун Ят-Сен» и отряда бронекатеров утром 17 августа настигли отходившую японскую дивизию «Южных морей», нанесли противнику большие потери и не допустили тем самым усиления гарнизона города Саньсин, на подступах к которому японское командование намеревалось дать генеральный бой наступающим советским войскам…

16 августа дозорно-разведывательный отряд был готов следовать по назначению. В 14.10 отряду был поднят сигнал «Сниматься с якоря», и он двинулся вверх по Сунгари. Бронекатера, увеличив ход, ушли вперед.

С каждым километром нашего продвижения увеличивался поток бревен, плывших по реке. Временами появлялись целые плоты. Это очень усложняло и сильно замедляло наше движение. [29]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: